Sous-total: $

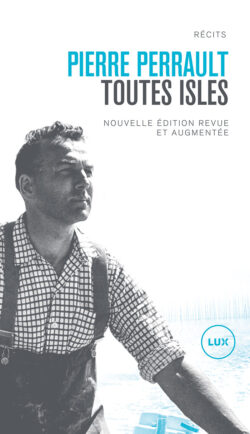

S’éprendre du Saint-Laurent, dans ses «toutes isles», avec Pierre Perrault

Sans « l’épopée du marsouin », ou encore « sans navire », « que reste-t-il à dire d’un fleuve qui pourtant nous légitime à nos propres yeux ? » se demande Pierre Perrault en ouverture de ce livre inclassable qu’est Toutes isles. Comment, en effet, dire le Saint-Laurent — tout à la fois fleuve, estuaire, golfe —, sa beauté éblouissante, parce que, oui, le Saint-Laurent est beau à pleurer ; comment dire ses écosystèmes d’une phénoménale richesse, pourtant menacés de toutes parts, sans parler de ses grandes eaux, de ses histoires et des êtres qui l’habitent ?

Difficile de parler aujourd’hui du Saint-Laurent sans évoquer les changements climatiques qui, comme me le résumait un jour ma collègue de l’ISMER (Institut des sciences de la mer de Rimouski) Fanny Noisette, entraînent des transformations dans les grands courants marins qui influencent à leur tour les masses d’eau du golfe et de l’estuaire : ainsi plus chaudes et plus pauvres en oxygène, de telles masses d’eau menacent la biodiversité, l’équilibre de la vie qui prospère dans le fleuve ainsi que l’existence des personnes et des communautés vivant de la pêche. En contrepartie, et plus que tout autre enseignement, les scientifiques de la mer, comme j’aime les appeler afin de rassembler sous un seul terme toutes leurs spécificités, m’ont aussi appris que connaître, aimer et sauver la nature vont souvent de pair.

Le problème, c’est que, pris dans le tourbillon affolé de nos vies, nous finissons trop souvent par oublier ce territoire maritime, proche et lointain, secret et précieux, pourtant garant de notre futur. J’en discutais récemment avec Anne-Marie Asselin, qui a été notre cheffe de mission au cours de l’Expédition bleue en 2022 : c’est fou comme nous sommes, un peu partout, un peu tout le temps, téléphone à la main, hyperconnectés et en même temps complètement déconnectés des écosystèmes dont nous faisons partie.

Or, cette déconnexion est périlleuse : nos choix de consommation, nos comportements au quotidien, tout comme les décisions politiques en matière d’encadrement et de protection, affectent ces écosystèmes dont nous sommes partie prenante, quand bien même nous n’y habiterions jamais en chair et en os. Le plus grand danger, me disait Lyne Morissette, chercheuse réputée en écologie de la conservation, c’est notre apathie.

Pendant l’Expédition bleue, nous avons ramassé des sacs et des sacs de déchets de plastique recueillis dans les coins les plus sauvages et les plus reculés du golfe et de ses îles peuplées de fleurs, de plantes et d’oiseaux, toutes choses parfois fragiles et menacées. Je pensais souvent, atterrée, à la remarque du commandant Cousteau : « On protège ce qu’on aime » Mais comment faire découvrir et faire aimer ? Comment faire entrer le Saint-Laurent dans les coeurs et dans les esprits (lesquels esprits sont aussi des corps agissants, s’inscrivant dans un tissu de relations au monde et au vivant), sinon au moyen de cette possibilité prodigieuse qu’offrent la littérature et l’art quand ils font se frotter notre imaginaire à des imaginaires et des vies autres ?

L’art de renoncer

On connaît sans doute d’abord Pierre Perrault pour son cinéma documentaire, dont le film Pour la suite du monde (1963), coréalisé avec Michel Brault et Marcel Carrière, est incontestablement un sommet du genre. Si j’ai toujours eu des affinités avec le Perrault poète du désespoir de cause, les recoupements entre le voyage qu’est Toutes isles et les territoires que j’ai côtoyés pendant notre mission de l’été 2022, toutes voiles dehors, m’ont rappelé une question qui m’a habitée fortement au contact des îles, des oiseaux et des fantômes de la Côte-Nord : où sont les êtres qui pourraient raconter ces espaces, ces abandons et leurs histoires quasi effacées ?

Car ce sont bien ces vies rudes, humbles, acharnées, parfois réduites « aux extrémités », et pourtant empreintes de « délicatesse », qu’approche, dans Toutes isles, celui qui confronte son héritage de pauvreté à l’appel du large et au désir de la mer. C’est en renonçant aux routes, villes, tracés physiques et imaginaires entendus, en étant initié et incité par l’amitié d’un « marsouin » (béluga) que Perrault choisit d’aller à la rencontre, nécessairement poétique, de « cet archipel qui compte plus de trois mille îlots, îles, presqu’îles et rochers » et que Cartier « a nommé Toutes Isles ».

En cela, Toutes isles, initialement publié en 1963, donne à rêver, en bribes d’ombres et de lumières, les territoires insulaires du golfe du Saint-Laurent, ainsi que l’univers, parfois en train de s’effacer, de ses habitants, humains, plantes et animaux. C’est l’élan même des récits de Perrault : conserver des impressions vives, transcrire et préserver le glossaire de ces multiples insularités en choisissant parfois, s’il le faut, les mots vulgaires, ceux « qui font rougir tous les autres ».

C’est ainsi que le voyant-poète, éperonné par l’appel de la « mer trop grande » qui « coule dans [ses] veines, se croyant infinie », consigne événements, observations et mots qui « donnent un visage aux villages » et ne cessent de nous rappeler qu’ils recèlent à eux seuls une autre richesse — plénitude, embrassement, profondeur —, bien plus grande que l’or.

Si Toutes isles s’attache profondément, non sans aveuglement, aux humains du Saint-Laurent, modestes pêcheurs, chasseurs de phoques, Innus « nomades du Caribou » et « gens de rivières », c’est que s’y trace, dans un premier temps, une cartographie poétique des paysages naturels, habités, vivants, mouvants. Perrault y fait résonner, sonores, les couleurs de ses mots, de ses lieux et de ses êtres. D’Anticosti, « fleur aux pétales d’épaves », jusqu’à La Tabatière, se dévoilent tout à la fois baies, mouillages, caps, « jardins de la mer », « forêts d’algues bercées par la respiration océane », « calculots » de l’île aux Perroquets, « moyacks », chicouté et autres loups-marins. Cela, en plus d’approcher, à partir de Unamen Shipu (La Romaine), un espace de transhumance, de canots, de campements, de chasse, de rêves et de mots, toutes choses profondément inscrites dans les cycles du paysage et de la nature chez les Innus.

Ces fragments d’îles, de mers et de saisons donnent ainsi à voir (en l’occurrence, à entendre) la texture intérieure de l’expérience qu’offrent la découverte et la rencontre, un cinéma sans caméra, sans pellicule, dont il ne resterait que la voix. De ce livre fait de poésie documentaire, de récits et d’essais lyriques se dégage une pensée ancrée dans l’énigme du temps, oscillant entre la vie et la mort, rythmée par la nécessité des saisons lorsque l’être humain dépend de celles-ci, que ce soit pour la chasse, la pêche, la cueillette, ou même pour conserver la précieuse chaleur nécessaire à la survie.

Ce qui s’efface

L’espace entrouvert par Perrault dans Toutes isles est aussi un tiroir à double fond qui rappelle l’importance d’arracher à l’oubli des éclisses de vie, au profit de la mémoire. Le livre met en dialogue des poèmes avec le temps long des paysages, la mouvance de tous les rythmes de la survivance, mais aussi avec les temps perdus de « la découvrance » des écrits de Jacques Cartier, « premier capitaine du fleuve », « celui qui a dénombré un des plus difficiles pays de la mer, celui de Toutes Isles ».

Poésies, donc, du regard qui cherche à saisir son propre enchantement, poésies d’écume à la surface des récits de Cartier, les unes et les autres rapprochées, invitant à s’émerveiller, tout en rappelant le roulement des époques et des générations, la possible disparition des mondes naturels et humains, les minces chances que nous avons d’ajouter quelques écritures pour dire la lumière, les abysses de nos vies, ce que nous avons assez aimé pour vouloir le préserver — ou du moins tenter de le faire.

Si Perrault comprend que Cartier a vu un monde « que nous ne verrons plus », la lecture de Toutes isles nous oblige à comprendre, à notre tour, que ce que Perrault a vu et raconté s’est déjà effacé, ou encore s’efface littéralement sous ses yeux. Impossible alors de ne pas comprendre, par ricochet, que nous pourrions bien à notre tour altérer le « chant éternel des saisons » dont dépend la périlleuse et indispensable sauvegarde de la biodiversité. De la même manière, impossible de ne pas se sentir interpellé par les destins des communautés maritimes et côtières, dès lors que le livre témoigne de la fragilité de l’époque des « pêches miraculeuses », d’un souci pour la mer et ses ressources (qu’on peut vider), ou encore des impacts du capitalisme et du commerce sur les pêcheurs et leurs familles.

Plus encore qu’à se laisser séduire par l’apparition fugace des territoires maritimes et insulaires du « plus oultre », le fait de rêver les côtes et les îles lointaines du golfe du Saint-Laurent en compagnie de Pierre Perrault revient à appréhender toute la richesse que peut contenir la découverte d’un seul nom d’oiseau ou à refuser, avec obstination, d’« abandonner tout un fleuve […] aux promoteurs plus voraces que requins-pirates ».

Rêvasser en découvrant Toutes isles, c’est peut-être surtout s’arrêter « pour voir, regarder pour comprendre, deviner pour aimer toutes îles » et se laisser envahir par cette joie contagieuse. C’est mesurer la nécessité de voir surgir des oeuvres qui continueront d’inscrire la mémoire et la poésie des espaces, des temps et des autres lexiques du Saint-Laurent et du Nitassinan. Se plonger dans Toutes isles, c’est enfin s’abandonner au désir de tracer d’autres cartes, celles qui ne cessent de dire les échouages, les pertes, les disparitions, les sagesses de la nature, afin de déverser sur tout « gratte-ciel qui avale les gens du matin par la gueule de ses ascenseurs » un « amour incalculable » et une poésie « invincible et turbulente ».

Kateri Lemmens, Le Devoir, 15 juin 2024.

Illustration: Christian Tiffet

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte