Sous-total: $

Migrer d’une classe sociale à une autre, c’est difficile

Grandir dans un milieu pauvre pour aboutir dans un environnement aisé à l’âge adulte ne se fait pas sans heurts, explique le sociologue et animateur Jean-Philippe Pleau dans un essai aussi touchant qu’éclairant.

Quand le sociologue Jean-Philippe Pleau a commencé à travailler à Radio-Canada en 2005, ses nouveaux collègues lui lançaient nonchalamment : « Ton père, il fait quoi ? Il est professeur, chercheur ? Ce serait pas le poète Michel Pleau par hasard ? »

Chaque fois, la question lui « rentrait dedans ». Parce que son père n’était pas un intellectuel de renom, mais un soudeur qui travaillait dans une shop d’enseignes métalliques. Parce que lui-même avait grandi dans un univers où on ne discutait pas d’actualité, mais de chars et de hockey. Où la peur de manquer d’argent était omniprésente, comme celle de tout ce qui était étranger. Où la culture, les questions philosophiques et la radio de Radio-Canada n’existaient pas. Et pendant longtemps, il a eu honte de ses origines.

Jean-Philippe Pleau est ce que les sociologues appellent un transfuge de classe. En faisant une maîtrise en sociologie, en devenant agent de recherche à l’INRS puis réalisateur et animateur à Radio-Canada, il a fui la classe ouvrière de sa famille et s’est installé dans un milieu à l’opposé en matière de confort matériel, mais surtout de valeurs, de culture, de façon de voir le monde.

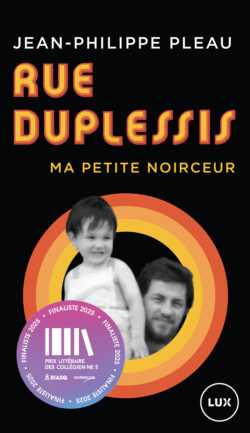

Dans Rue Duplessis (Lux Éditeur), un ouvrage à mi-chemin entre l’essai et le récit personnel, il raconte comment il a douloureusement vécu cette déchirure avec l’univers de son enfance, comment il se débat toujours avec la honte de ne pas venir « du bon milieu », mais aussi comment il arrive aujourd’hui à voir du beau dans la trajectoire qui l’a mené d’une classe sociale à une autre.

J’ai moi-même grandi dans un milieu rural très modeste, dont je me suis dépêchée de partir en finissant le secondaire. Votre parcours semble toutefois avoir été beaucoup plus souffrant que le mien…

Au Québec, beaucoup de personnes ont vécu ça, mais à des degrés différents. Chaque fois que j’en parle publiquement, des gens me disent : « J’ai vécu la même chose et moi aussi, j’ai trouvé ça tough. »

Qu’est-ce qui fait que dans mon cas, il y a eu de la douleur ? J’ai compris en jasant avec [l’anthropologue] Serge Bouchard que dans sa famille, il y avait un projet d’émancipation familiale. Sa mère lui disait : « Tu peux te battre, voler, je vais tout te pardonner. Mais si tu arrêtes l’école, je te tue. » Dans ma famille, il n’y avait pas ça. Quand j’ai découvert l’existence d’autres mondes, je ne savais pas comment passer de l’un à l’autre. Il a fallu qu’on me le montre. J’ai l’impression que cette déchirure sociale a peut-être été plus violente, plus souffrante de par ce fait-là.

Grâce aux acquis de la Révolution tranquille et à la croissance économique des années 1970, la génération des enfants des baby-boomers fut la première dans de nombreuses familles à accéder aux études supérieures. Est-ce que le phénomène des transfuges de classe est lié à cette génération ?

Un paquet de gens de cette génération ont effectué ce parcours-là, pas nécessairement avec une intention politique, mais parce qu’ils suivaient le flot. Les statistiques actuelles montrent toutefois que de 40 % à 50 % des étudiants universitaires sont des étudiants de première génération. Quand je vais donner des conférences dans des cégeps, beaucoup d’élèves me disent qu’ils sont les premiers de leur famille à faire des études. Le phénomène existe encore ! La différence, c’est que comme on ne nomme pas cette réalité (on fait comme s’il n’existait que la classe moyenne, comme s’il n’y avait plus différentes classes), les jeunes n’ont pas les clés pour se penser ainsi.

Une chose qui m’a irrité tout au long de l’écriture de mon livre, c’était de me faire dire : « Voyons, ça n’existe plus, les classes sociales. » Mais ce n’est pas une intuition de ma part ; sociologiquement, on constate que ça existe encore. Il suffit d’aller faire un tour dans le coin du métro Joliette, à Montréal : on les voit, les classes sociales ! Je crois qu’on gagnerait à retourner vers cette manière de se penser.

Qu’est-ce qu’on y gagnerait ?

On se sentirait beaucoup moins impuissant. On gagnerait un pouvoir d’action. Vincent de Gaulejac, un sociologue français, a dit qu’on était passé de la lutte des classes à la lutte des places. Maintenant, on met sur le dos des gens la responsabilité de leurs problèmes. Tu es pauvre ? C’est de ta faute. Alors qu’avant, on était pauvre parce qu’il y avait des riches, parce qu’il y avait un système qui nous dominait. En changeant la façon de se penser, on a intériorisé l’idée que c’est de notre faute. Et ça va de pair avec le mythe du self-made man. « Je me suis fait tout seul, moi ! » Ah oui ? Raconte-moi ton histoire. Ah, tiens, tu es né à Outremont ? Dans une famille de médecins ? Et… vois-tu un lien avec ce que tu es devenu ?

Vous avez longtemps eu honte du monde dans lequel vous avez grandi, et cette honte semble avoir été tenace… Comment l’avez-vous surmontée ?

Grâce à Serge [Bouchard]. Sans lui, ça se serait cristallisé en moi. Mais il m’a dit : « Tu peux changer ta paire de lunettes, essayer de voir la beauté qu’il y a dans ce monde-là. » Pendant un bout, j’ai méprisé la langue de mon père. Et puis je me suis mis à triper sur les films de Pierre Perrault, sur les mots qu’on y entendait… Et à un moment donné, j’ai réalisé que c’était la même affaire.

Quinze ans plus tard, je n’ai plus honte de mon enfance. Mais il reste encore quelque chose. Par exemple, il y a deux semaines, je suis allé entendre un concert à la Maison symphonique. J’ai eu l’impression de jouer au spectateur. Quand je vais dans ce genre de lieux, j’ai l’impression d’être un ovni. C’est un moment de petite honte.

Vous faites souvent des parallèles entre le parcours du transfuge de classe et l’immigration. Le fait d’avoir à apprendre un nouveau langage, de nouveaux codes, d’en venir à ne plus savoir à quel groupe on appartient…

Oui, c’est le concept de l’immigration de l’intérieur dont parle Annie Ernaux [professeure et écrivaine française]. Des gens arrivés au Québec m’ont parlé du fait de ne jamais être assez québécois à nos yeux, et de se faire dire, quand ils retournent dans leur pays d’origine, qu’ils sont devenus des étrangers. Ces récits d’immigration, c’est ce que je ressens quand je suis devant mes parents. On ne parle plus le même langage, on n’a plus les mêmes référents culturels. Je n’irais pas jusqu’à affirmer qu’on n’a rien à se dire, mais ce dont on a envie de parler, c’est comme si ça ne nous intéressait pas l’un l’autre. Par contre, on se rejoint sur le cœur, sur les émotions.

Que pourrait-on faire comme société pour aider les nouveaux transfuges de classe ?

C’est une question que les gens dans les cégeps commencent à me poser. D’abord, il faut nommer cette réalité, rappeler l’existence des inégalités. Même dans les classes de sociologie, les étudiants n’ont pas ce concept en tête. C’est après avoir nommé une réalité qu’on peut mettre des mesures en place pour aider les jeunes.

On peut aussi se demander : les études supérieures, elles sont supérieures à quoi ? Un élève qui ne veut pas en faire doit-il en comprendre qu’il est forcément inférieur ? On pense beaucoup la société du bas vers le haut. On monte dans l’échelle sociale, on prend l’ascenseur… Cette façon de voir les choses me dérange beaucoup. Je souhaiterais qu’on envisage ça plutôt de façon horizontale.

Qu’aimeriez-vous qu’on retienne de votre livre ?

Les deux niveaux de lecture que j’ai voulu y déployer : un exercice de vulgarisation sociologique, et une lettre d’amour à mes parents.

Claudine St-Germain, L’Actualité, 3 avril 2024.

Mon compte

Mon compte