Sous-total: $

Le transfuge de classe littéraire, le triomphe de la méritocratie?

« Né d’un père analphabète et d’une mère peu scolarisée, j’ai grandi à Drummondville, sur la rue Duplessis, dans une famille ouvrière régie par la peur, dont les principales manifestations étaient l’hypocondrie, la xénophobie et l’homophobie. »

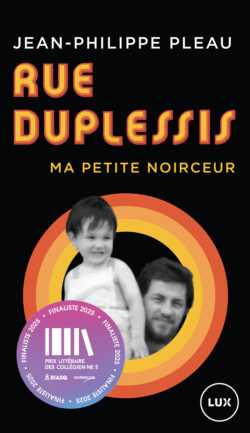

Véritable phénomène du printemps littéraire, Rue Duplessis, dans lequel le sociologue et animateur Jean-Philippe Pleau raconte son passage d’un milieu modeste à un statut plutôt enviable dans « le monde bourgeois », trône au sommet des ventes depuis sa parution en avril.

Avec cette autofiction, Jean-Philippe Pleau s’inscrit dans une tradition consacrée en 2022 par la remise du prix Nobel à Annie Ernaux ; celle des récits de transfuges de classe, largement inspirée des travaux du sociologue Pierre Bourdieu. En plus d’Ernaux, l’auteur marche ainsi dans les traces de Didier Eribon (Retour à Reims), Édouard Louis (En finir avec Eddy Bellegueule), Rose-Marie Lagrave (Se ressaisir. Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe) ou encore Nicolas Mathieu (Leurs enfants après eux), pour ne nommer que ceux-là.

Le phénomène, qui s’inscrit dans le sillage de la popularité des récits de soi, est bien implanté en France, mais il commence tout juste à émerger au Québec ; ce qui ne l’empêche pas de faire grand bruit.

« Le phénomène gagne en importance et en visibilité parce que désormais, on le nomme, soutient David Bélanger, professeur au Département des lettres à l’Université du Québec à Trois-Rivières et directeur d’un projet de recherche sur le sujet. Ce passage de classe à une autre, une forme de récit initiatique qui remplace le récit de formation du XIXe siècle, n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c’est la manière de le considérer dans le discours. »

Depuis plusieurs années, un grand mouvement vise à mettre en lumière, de façon médiatique, les luttes interinstitutionnelles demeurées trop longtemps invisibles et marginalisées, notamment celles concernant les droits des personnes LGBTQ+ et racisées, ainsi que les luttes postcoloniales. « On vit un certain backlash lié à un populisme de gauche, mené par des personnes blanches qui pourraient être en position d’autorité, et qui souhaitent montrer d’autres dominations en place, des dominations économiques et culturelles, par exemple. Les histoires de transfuges de classe sont une façon, pour les gens d’origine blanche, de s’inscrire dans ce grand récit d’émancipation dont tout le monde veut faire partie. Elles offrent un discours et une grammaire pour y appartenir, en soulevant des questions sur les classes et le cadre social qui empêche la mobilité », ajoute le chercheur.

Chance ou mérite ?

Ainsi, ce n’est pas un hasard si les récits de transfuges de classe suscitent aussi beaucoup de critiques et de cynisme. « La grande popularité de ces récits survient au moment où l’ascenseur social est en panne, précise Karine Rosso, professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM, qui prépare actuellement un colloque sur le sujet. On a notamment pu le voir en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui exposait à quel point les gens perdent des privilèges en ce moment. Les médias moussent les histoires de mobilité sociale ascendante parce qu’elles défendent en quelque sorte la méritocratie, cette idée de “Si on veut, on peut” prônée par le système républicain de l’école dans lequel on serait tous égaux, à condition de travailler fort. »

Les récits désignés comme appartenant au genre du transfuge de classe ne concernent en effet que les histoires d’ascension sociale. Bien que l’inverse existe, il n’est pas nommé comme tel par les médias et le milieu littéraire. Sans compter que le transfuge s’avère souvent beaucoup plus critique envers son milieu de départ qu’envers son milieu d’arrivée.

« Bien qu’il emprunte au vocabulaire marxiste, le transfuge de classe évacue généralement toute notion de classe de son récit, ainsi que la réflexion qui en découle sur l’exploitation et l’aliénation des travailleurs, rappelle Simon Harel, professeur de littérature à l’Université de Montréal et directeur du Laboratoire sur les récits du soi mobile. Le nom le dit. Un transfuge est quelqu’un qui est passé de l’autre côté. Il raconte, la plupart du temps, un monde qu’il a choisi de laisser derrière. Cette notion permet de se situer dans le monde social, de regarder le passé avec mépris, regret ou nostalgie, mais pas de devenir un agent de transformation sociale. On tombe dans une dimension associée aux classes populaires qui peut facilement devenir exotique ou folklorique. Et on ne se questionne pas nécessairement sur la parole qu’on octroie à ces classes dans le roman. »

Selon David Bélanger, il faut beaucoup de doigté de la part d’un écrivain pour sortir de la seule révolution individuelle et de l’idée méritocrate, et pour ainsi éviter une démobilisation sociale de la part des lecteurs. « On en a deux exemples magnifiques au Québec, qui sont le roman Là où je me terre de Caroline Dawson, et l’essai Cécile et Marx de Michel Lacroix, qui sont tous deux taillés dans la conscience de la chance de leurs auteurs. En mettant l’accent sur les freins sociaux, en montrant l’exceptionnalité de leurs parcours, ces deux auteurs parviennent de manière rhétorique à créer une adhésion solidaire, à renforcer le sentiment d’injustice et à mobiliser les lecteurs. »

Des thèmes récurrents

Bien que la recherche sur les récits de transfuge de classe en soit à ses balbutiements au Québec, il est difficile de passer sous silence certains motifs récurrents dans les textes, directement inspirés de la tradition française.

En tête de file ? Une double honte, comme décrite par la philosophe française Chantal Jacquet. Ainsi, les écrivains racontent un certain mépris de leur milieu d’origine, une colère liée à l’inaptitude des parents à transmettre les codes d’une société à laquelle ils ont du mal à s’adapter. Cette première honte peut prendre la forme d’un ressentiment, et ainsi créer une impression de trahison envers la famille. La double honte survient lorsque l’auteur, désormais au sommet de l’échelle, regarde avec empathie et amour ce milieu qui, au fond, a joué un rôle dans la personne qu’il est devenu. Le transfuge a alors honte d’avoir honte, et essaie de cultiver un sentiment de fierté envers ses origines. C’est ce que Jean-Philippe Pleau décrit comme être « un gâteau Duncan Hines sur lequel on a crissé un glaçage aux truffes ». Benoit Jodoin en fait également amplement mention dans l’essai Pourquoi je n’écris pas, aussi paru cette année.

Selon Karine Rosso, cette honte est ancrée dans l’étymologie même du terme. « “Transfuge” vient du latin transfuga, qui veut dire déserteur. Le mot a d’abord été utilisé dans le milieu militaire pour décrire les traîtres, puis dans le milieu politique pour désigner quelqu’un qui change de parti. Chantale Jacquet propose plutôt d’utiliser le terme “transclasse”, qui serait délesté de ses valeurs péjoratives, décrirait un mouvement social tant ascendant que descendant » et, peut-on supposer, laisserait de côté ces sentiments de culpabilité, d’imposture et autres manifestations subjectives rabattant la question vers la personne elle-même.

Si on comprend difficilement pourquoi le concept de transfuge de classe est si utilisé aujourd’hui, c’est notamment parce que ce type de récit existe depuis toujours dans la littérature, notamment dans la fiction, que l’on pense au Rastignac de Balzac, au Julien Sorel de Stendhal ou, plus près de nous, à la Maryse de Francine Noël ; personnages qui bénéficient aujourd’hui d’une lecture rétrospective.

Pour Karine Rosso, les récits de transclassement méritent d’être décortiqués dans une perspective intersectionnelle. « La sociologue de la littérature Kaoutar Harchi a émis une critique, que je partage, sur le fait que l’on ne prend pas souvent en compte l’intersection entre la classe et la race dans ce type de récit. Au Québec, on a eu la chance avec Caroline Dawson d’avoir accès à un récit qui croise ces deux dimensions. Si on relit France Théorêt, on se retrouve à l’intersection de la classe et du genre, tandis qu’Édouard Louis et Didier Eribon ont parlé des problématiques de classe mélangées avec l’oppression liée à l’orientation sexuelle. Ces récits offrent une myriade de possibilités de recherche, et on n’en est encore qu’au tout début. »

Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, Le Devoir, 6 juillet 2024.

Photo: Francis Vachon / Le Devoir

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte