Sous-total: $

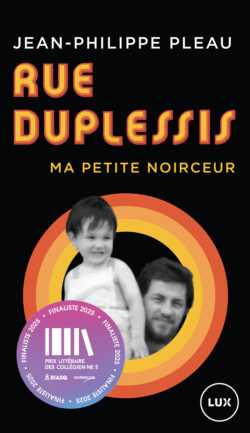

Jean-Philippe Pleau

Lors de sa sortie en avril 2024, le livre Rue Duplessis : Ma petite noirceur (Lux), écrit par Jean-Philippe Pleau, a suscité un fort enthousiasme, et pour cause. Cet essai mené sous forme de récit explore les aléas d’un homme ayant grandi dans un milieu ouvrier où l’accès aux lettres et à la culture était pour ainsi dire inexistant. Maintenant sociologue et animateur à la radio d’État, il relate le chemin parcouru et les écueils rencontrés d’où émanent des réflexions quant aux contrastes des classes et ce que cela apporte comme déséquilibre. De la honte à l’affection et à la reconnaissance, l’auteur engage une conversation sur le poids des origines, mais aussi sur la fierté d’une identité aux appartenances multiples lui ayant permis de se constituer aujourd’hui tel qu’il est devenu.

Dans Rue Duplessis, vous faites le récit de votre parcours de transfuge de classe, c’est-à-dire de vos origines modestes dans un quartier populaire à votre glissement vers l’éducation et la connaissance. Aujourd’hui, quel est le plus grand avantage que vous tirez d’une telle trajectoire?

Ça me donne l’impression de détenir un passeport pour ces deux mondes : celui de la culture populaire, et celui de la culture dite « intellectuelle ». Je continue d’avoir le sentiment d’être en déséquilibre entre ces deux univers, mais cette double expérience de vie fait que dans mon travail de sociologue à la radio, ça me procure une vision en kaléidoscope. Parallèlement, comme mes chances étaient très minces — étant donné mes origines sociales — d’atterrir à la radio d’ICI Première pour y animer une émission de réflexion, je ne tiens pas les choses pour acquises. En revanche, ça nourrit mon syndrome d’imposteur.

Vous êtes sociologue et possédez donc des outils pertinents pour observer les tenants et aboutissants de notre monde. Quels moyens pourrions-nous nous donner pour amenuiser la disparité entre les classes?

Il me semble nécessaire de se doter d’un vocabulaire différent pour penser les inégalités. L’expression « classe moyenne » est l’arbre qui cache la forêt des disparités. Réhabiliter les classes sociales et leurs nuances comme catégories de pensée me semble être une piste de solution. Aussi, je crois qu’un débat de société sur « l’école à trois vitesses » ainsi que sur le financement public des écoles privées est une nécessité pour s’attaquer aux structures qui produisent et reproduisent les inégalités.

Isabelle Beaulieu, Les Libraires, 18 novembre 2024.

Photo : © Joannie Lafrenière

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte