Sous-total: $

Mexicains inutiles

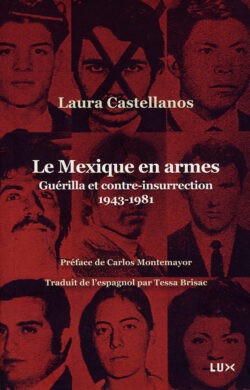

Grâce à une parution récente de l’éditeur canadien Lux, on peut replonger dans les années terribles qui précèdent la disparition du système de parti unique au Mexique. On y trouve la preuve que les révolutionnaires d’hier (avant 1990) donnent quelques clefs pour comprendre les organisations criminelles qui paralysent le pays aujourd’hui.

L’histoire de l’action révolutionnaire fonctionne comme une mythologie. Le livre de Laura Castellanos sur le Mexique en armes. Guérilla et contre-insurrection 1943-1981 en témoigne. Les protagonistes mexicains de la lutte armée ne font pourtant pas assaut d’érudition. Ils lisent bien Marx, Engels, Mao et surtout Che Guevara pour la création des maquis de résistance (focos), mais aucun théoricien ne voit le jour dans les Tierras altas. Le bagage intellectuel pèse moins que la soif d’action et l’envie d’en découdre. Les dirigeants des différents mouvements révolutionnaires ou de libération ne se réfèrent que vaguement aux fondements historiques du Mexique contemporain. Zapata trouve grâce à leurs yeux ‒ en particulier Jaramillo ‒ mais comme une référence un peu lointaine. Les sciences humaines et politiques, l’économie et même l’agronomie ne figurent pas au rang des priorités. Les membres de groupes armés semblent moins se préoccuper de l’après ‒ entendu en cas de victoire ‒ que du pendant. C’est la lutte pour le plaisir de lutter.

Ainsi la propriété foncière pour tous est un postulat pour ceux qui se placent dans le camp du progrès. À tort. Certes, quelques grandes propriétés, en particulier celles du nord-ouest (États du Durango, du Chihuahua ou du Sonora) atteignent 10 000 hectares, alors que des milliers de paysans survivent difficilement en faisant pousser du maïs sur leur bout de terrain. Grâce à la révolution mexicaine, une nouvelle caste d’industriels, ou de riches protégés par le parti au pouvoir a réussi à reconstituer un tissu latifundiaire dès les années 1940. Cela étant, les sols pauvres et les précipitations insuffisantes rendent toute redistribution des terres illusoire. De la même façon, dans la région d’Acapulco, les paysans subissent le boom touristique sous la forme d’expropriations brutales. Mais le phénomène de déprise agricole sur les littoraux prévaut au même moment aux États-Unis ou en Europe. Le problème est celui des paysans lésés. Faute d’indemnisation lors de la revente juteuse des terrains à des promoteurs, on constate la faiblesse de l’État mexicain et la corruption de ses représentants. C’est un vol légal. La postulat du paysan par essence victime ne tient cependant pas. Un peu partout dans le monde, les paysans vendent leurs terres agricoles au prix du terrain constructible.

Au Mexique, dans les années 1940-1980, les groupes armés peinent à soulever les masses. Leur faible efficacité vaut également au plan militaire. Les combattants restent isolés. Leurs organisations à rayonnement local finissent par s’effilocher au gré des coups de main et d’inutiles embuscades. Les fuyards se réfugient généralement en fin de course dans la Sierra, pour livrer un combat héroïque. L’un a fréquenté l’université Lumumba à Moscou, l’autre a visité Cuba, plusieurs ont reçu une instruction en Corée du Nord. Et alors ? Les maquis montagnards tombent. La lutte en ville reprend, se transformant en une succession d’enlèvements contre rançon. L’engagement dans l’action révolutionnaire ressemble à une prise d’habit monastique. L’ultime sacrifice semble accepté d’avance par le novice. L’observateur croule sous les pseudonymes, les surnoms (Procesos), et sous les noms d’organisations : Parti des pauvres (PDLP), Parti révolutionnaire ouvrier clandestin – Union du peuple (PROCUP), Front urbain zapatiste (FUZ). Un groupe naît à tel endroit (Guerrero, par exemple), monte en puissance et termine écrasé par les forces de l’ordre.

Le Mexique, morceau d’Amérique du Nord, est un continent trop immense pour que les rebelles de tous poils se concertent. De la défense des paysans opprimés à l’attaque de banques, on passe d’un militantisme agrarien (Ruben Jaramillo), à une lutte plus urbaine (Lucia Cabañas Barrientos), à l’image d’un Mexique en transition démographique qui passe en trois générations d’une population de 50 millions essentiellement ruraux à près de 110 millions majoritairement citadins. Les premiers révolutionnaires dénoncent l’emprise des grands propriétaires, les injustices subies par les ejidarios (petits propriétaires) et l’impunité des puissants. Les seconds résument l’affrontement de classes en une chasse aux riches rançonnés. L’anti-impérialisme autrefois mâtinée d’anticolonialisme rencontre peu d’échos. La dénonciation de l’État policier reste rudimentaire, esquissée dans la critique de l’ordre bourgeois. Dans ces conditions, les guérilleros mexicains incitent aux comparaisons avec les mouvements révolutionnaires allemands, italiens, français et espagnols de la même époque. Comme eux, ils glissent imperceptiblement vers le grand banditisme, se privant en retour d’un appui de la part de la population.

Laura Castellanos échoue par conséquent à me faire partager sa passion. Cela ne veut pas dire que son ouvrage est vain. Les sujets de réflexion apparaissent au fil de la lecture. Le Mexique estudiantin de la fin des années 1960 représente certes une sorte d’exception à l’échelle de ce pays engoncé dans le sous-développement. Mais celle-ci replace bien le pays dans la sphère à laquelle il appartient aussi, un Occident élargi où l’enseignement s’ouvre à un plus grand nombre d’étudiants. La mode est à la politisation. 1968, c’est aussi Mexico. Dans la capitale mexicaine, les émeutiers risquent leurs peaux. Il reste que l’on s’interroge sur leurs motivations, ainsi que sur celle de la génération précédente (dans les années 1940-1950), de ces instituteurs qui ont pris le maquis. On suppose une société figéee dans laquelle les élites montantes ne parviennent pas à s’élever socialement, butant sur le favoritisme et les réseaux d’influence. Les plus déterminés émigrent aux États-Unis, humiliation suprême dans un pays durablement marqué par le nationalisme. La promiscuité entre hommes et femmes qui prévaut dans les groupuscules armés tranche manifestement avec le conformisme bourgeois de la société mexicaine née de la révolution. Ici, nul ne peut rendre responsable l’Église persécutée, repoussée dans la sphère privée après 1910.

Tuer par surprise un représentant de l’État ‒ généralement un policier ou un soldat ‒ qui ne s’y attend pas provoque une réaction disproportionnée des autorités. Il s’agit d’enclencher un cycle d’attentats et de répressions à l’issue duquel la population prise au piège doit sortir de sa neutralité. Mais au contraire du Vietnam ou de l’Algérie, les guérilleros n’arrivent pas à tenir la distance. Faut-il alors considérer que l’armée et la police mexicaines ont fait preuve d’une redoutable efficacité ? L’histoire qui précède (les années 1910-1930) et celle qui suit (de 1980 à nos jours), avec la montée en puissance des cartels de la drogue témoignent au contraire de l’inaptitude chronique des forces de l’ordre mexicaines. Le texte de Laura Castellanos ouvrira les yeux des plus sceptiques sur les horreurs commises au nom de la contre-insurrection. Elles prennent un tour très actuel, avec des détails répétés sur les arrestations sommaires, les tortures systématiques et les exécutions spectaculaires par voie aérienne. De ce point de vue, la charge sonne vraiment juste.

Les hommes cruels violentent sans états d’âme. Les responsables administratifs et politiques ordonnent en occultant la réalité concrète de leurs décisions. Et puis de l’autre côté de la frontière, des militaires américains (en Virginie) dans le cadre du plan Condor forment une poignée de Mexicains à la répression. La responsabilité morale de la Maison-Blanche est engagée, toutes administrations confondues, avant et après Nixon. Le livre de Laura Castellanos démontre que la guerre froide a justifié l’ignominie par simple conformisme. Dans la période étudiée (1940-1980) le principal moteur de la subversion provient en effet d’abord du système politique mexicain toujours ménagé par Washington. Les communistes soviétiques ou cubains n’ont visiblement jamais comploté pour favoriser l’émergence d’un pouvoir ami à Mexico. Des centaines d’innocents ont perdu la vie, arrêtés par le seul fait du prince, en l’occurrence de tel ou tel hiérarque du PRI, le parti unique au pouvoir. Leurs proches ignorent des années après le destin tragique des emprisonnés. Au plus haut niveau de l’État, le président Lazaro Cardenas présente une image plus contrastée que celle d’Alvarez Etcheverria, adepte d’un discours diplomatique très ouvert, mais couvrant de son autorité les pires atrocités dans son propre pays.

Je donnerai la parole au journaliste du Monde qui présente le livre de Laura Castellanos « À l’origine, des dirigeants d’origine rurale, Ruben Jaramillo, Genaro Vazquez, Lucio Cabañas, tentent d’agir dans le cadre des institutions, briguent des responsabilités locales, mettent sur pied des organisations indépendantes. En face, le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, membre de l’Internationale socialiste), au pouvoir depuis 1929, pratique la fraude systématique aux élections et écrase toute expression autonome. » Mais les idées de répartition des terres, de contrôle des prix agricoles, et de coopératives de producteurs auquel fait allusion Paulo A. Paranagua ressemblent s’y méprendre à celles des révolutionnaires de 1910 ! Rien n’indique qu’elles auraient débouché sur des résultats plus probants si les dirigeants cités étaient parvenus à les appliquer.

« Poussés dans leurs derniers retranchements, les rebelles qui osent défier les autorités sont combattus sans le moindre égard pour les lois de la guerre ou la légalité tout court. » Rappelons tout de même que la majorité des guérilleros ne distinguent pas les civils des militaires. « Le massacre des étudiants sur la place de Tlatelolco, le 2 octobre 1968, précipite dans la lutte armée une bonne partie de l’extrême gauche. Le président Luis Echeverria réplique par la « sale guerre », une campagne d’extermination. Le Mexique a le triste privilège d’avoir introduit en Amérique latine les disparitions forcées et les « vols de la mort » pour faire disparaître les corps des suppliciés après leur captivité dans des casernes et autres centres clandestins. Le mépris de la vie et de l’intégrité physique dont fait alors étalage un État prétendument démocratique et même « progressiste » remonte à la révolution mexicaine. »

Cette filiation est malheureusement absente du livre de Laura Castellanos. Les admirateurs du poing levé et les spécialistes des luttes me laissent froid, faut-il le préciser. À mon sens ‒ c’est le sous-titre ‒, la guérilla et la contre-insurrection s’auto-alimentent. L’une donne de la substance à l’autre. C’est une variante de l’idiot utile. De là à parler de Mexicains inutiles…

Bruno de Larivière, Agora Vox, 1er mai 2010

Mon compte

Mon compte