Sous-total: $

Aux frontières du réel

Depuis longtemps, mais cela ne m’inquiète plus maintenant, j’ai une ou deux fois par année une dépression de l’imaginaire. C’est-à-dire que la fiction, toute fiction, perd de son attrait pour une courte période. C’est l’overdose, ça ne rentre plus, ouvrir un roman ou un recueil de poèmes et me plonger dans l’univers d’un auteur, être volontairement prisonnière de sa prose pour quelques centaines de pages, devient au-dessus de mes forces.

Mais comme je ne peux passer une journée sans lire, je me tourne alors vers les essais ou les biographies pour garder la forme jusqu’à ce que la littérature me manque – et elle revient toujours en force, heureusement.

Dans ce rayon, une tendance réunit le meilleur des deux mondes : le documentaire ou le reportage long qui utilise les mécanismes littéraires. Parce que des fois, les faits manquent de cœur, et le cœur manque de faits. Entre la froideur des statistiques et la stérilité des émotions sans suite, il existe des points de jonction, et la grande séduction entre le journalisme et la littérature existe depuis au moins De sang-froid, de Truman Capote.

Le succès de la pièce J’aime Hydro de Christine Beaulieu est la preuve que les gens sont friands d’une information habillée d’une forme plus artistique, et dotée d’un point de vue qui annonce ses intentions, ses biais et ses faiblesses.

On veut se faire malgré tout raconter une histoire, on veut savoir qui parle. C’est un peu ahurissant de penser que le public est allé voir en masse une pièce de presque quatre heures qui explique notre rapport à Hydro-Québec, les barrages hydroélectriques et les kilowattheures, et pour cela, il faut remercier Annabel Soutar, directrice de la compagnie Porte-Parole, pionnière du théâtre documentaire au Québec. La version définitive de J’aime Hydro vient d’être publiée chez Atelier 10, et ça se lit vraiment bien, pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister aux représentations.

Le plus récent projet de Porte-Parole, Tout inclus de François Grisé, promet autant (toutes les représentations affichent complet). J’ai vu récemment à La Licorne la première partie de cette enquête citoyenne née d’un séjour de François Grisé dans une résidence privée pour aînés. Si cette entrée en matière est très touchante et nous fait découvrir par les yeux de Grisé des personnes âgées (dont plusieurs sont aujourd’hui décédées) et les raisons pour lesquelles elles n’ont souvent d’autre choix que d’aller en résidence, c’est ce sur quoi la pièce va déboucher en deuxième partie qui risque encore plus de faire jaser. Grisé détaille des faits démographiques de ce Québec vieillissant, et comment ces résidences privées sont une mine d’or pour une industrie en plein essor (un peu comme les cimetières, d’ailleurs). La vieillesse semble se transformer en un marché convoité, mais qu’est-ce que cela dit sur la façon dont on traite les aînés dans notre société, au juste ? Hâte de voir la suite, qui sera présentée au printemps 2020.

Les anglophones ont un terme qui ratisse plus large que le mot « essai », pour désigner un genre : creative non-fiction. La « non-fiction romancée » utilise des procédés littéraires pour créer une narration basée sur des faits. C’est un genre exigeant qui demande d’abord d’être capable de faire une enquête ou un reportage sérieux, avec en plus les qualités d’une plume d’écrivain. Dans le monde francophone, Emmanuel Carrère est certainement la figure emblématique de ce genre qui a fait son succès. J’ai souvent donné en cadeau son livre L’adversaire, qui est le récit romancé de son reportage sur le procès de Jean-Claude Romand, un homme qui a assassiné toute sa famille après avoir passé 18 ans à faire semblant qu’il était médecin en Suisse. Chaque fois, le résultat est étonnant. Non seulement mes amis lecteurs (et parfois même non-lecteurs) le lisent d’une traite, mais ils me reviennent souvent les yeux ronds pour demander : en as-tu d’autres, des comme ça ? Tiens, voici Laëtitia d’Ivan Jablonka…

La « non-fiction romancée » manque un peu au Québec, je trouve, alors que les salles de rédaction doivent sûrement regorger de journalistes qui ont dans leurs classeurs de quoi en faire.

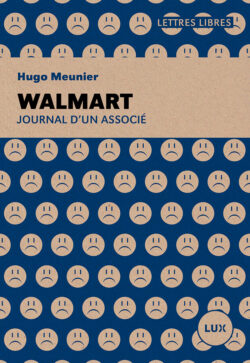

Il y a quelques années, dans un party, j’avais discuté avec mon ancien collègue Hugo Meunier, qui venait de publier une série d’articles dans La Presse sur Walmart. Il avait infiltré l’entreprise en y travaillant quelques mois, consignant tous les jours dans ses cahiers ses observations et ses impressions. « Mais bon sang, tu tiens quelque chose d’extraordinaire, ça ne doit pas se perdre, ça ! », lui avais-je dit dans une exaltation avinée, et je lui avais suggéré la maison d’édition Lux. Il a fini par y publier en 2015 Walmart – Journal d’un associé, dont la traduction en anglais cette année lui a valu des entrevues dans des médias américains.

J’ai demandé à Mark Fortier, directeur de Lux Éditeur, si ce genre manquait dans notre paysage éditorial. « Je ne sais pas, en termes quantitatifs, s’il y en a trop peu ou pas, mais je peux dire que c’est une forme que j’aime, et que nous désirons vraiment chez Lux en publier davantage. Mais, selon moi, il ne faut pas que ce soit le simple envers de l’autofiction, car là, vraiment, toutes les frontières se brouilleraient ! Je pense que c’est intéressant, quand le sujet, le “je”, se plonge vraiment dans un objet, se frotte au monde réel, comme un journaliste, fait ainsi l’épreuve de ce qui résiste à ses propres idées reçues. Il doit y avoir une part documentaire, une part d’érudition et, bien sûr, un désir d’écrire, au sens fort du terme. »

Un bon exemple de ça publié l’an dernier chez Lux est le livre Avant l’après – Voyage à Cuba avec George Orwell du journaliste Frédérick Lavoie, qui utilise la traduction du célèbre roman 1984 en 2016 à Cuba, où il a passé plusieurs mois, afin de décrire combien le sujet demeure sensible pour le régime en place. Un peu dans la même veine, Lux vient tout juste de publier Avis d’expulsion – Enquête sur l’exploitation de la pauvreté urbaine du sociologue Matthew Desmond, la traduction en français de cette enquête qui a valu à son auteur le prix Pulitzer de l’essai en 2017. Ce livre-là est pas mal incroyable, Desmond ayant travaillé pendant des années sur le terrain, à suivre des familles pauvres, mais aussi des propriétaires, afin de démontrer le système débile dans lequel ils se débattent, la dislocation du tissu social, la catastrophe urbaine que représente l’abandon de politiques équitables du logement, les impacts de l’endettement chronique, la business sinistre des locations dans les quartiers mal famés… Plus intéressant encore, ça se lit comme un roman, avec des personnages marquants, des descriptions de situations inouïes dans des taudis innommables. Un portrait de l’humanité souffrante qui s’appuie sur la puissance de l’écriture, contre la déshumanisation des chiffres et de l’argent.

La pièce J’aime Hydro sera reprise du 8 au 12 janvier chez Duceppe.

Tout inclus de François Grisé, Annabel Soutar et Alexandre Fecteau, est présentée jusqu’au 25 octobre au théâtre La Licorne. Toutes les représentations sont complètes, mais il est possible d’entendre tous les soirs la pièce diffusée en direct sur le site de Porte-Parole.

Chantal Guy, La Presse +, 20 octobre 2019

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte