Sous-total: $

Changer de classe sociale: trois modes d’emploi

Les récits de transfuges de classes captivent, au Québec comme ailleurs. L’aventure singulière d’individus qui vont à l’encontre de ce qu’on leur avait assigné à la naissance, une vie dure et pauvre, et qui connaissent le succès, a un aspect rassurant. Mais ces récits dénoncent surtout la rigidité d’un ordre social dont on ne sort jamais indemne.

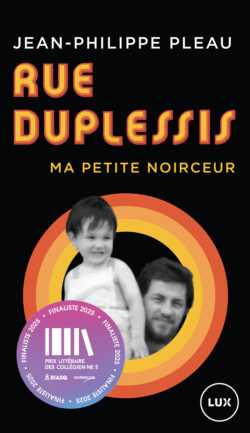

Au printemps dernier, ce type d’histoires s’est enrichi de trois nouveaux titres: Rue Duplessis de Jean-Philippe Pleau, Pourquoi je n’écris pas de Benoit Jodoin et Cécile et Marx de Michel Lacroix. Dans chacun de ces livres, les auteurs racontent un parcours nécessairement singulier, mais qui comprend aussi d’importants recoupements.

Les histoires de mobilité sociale ont été écrites en si grand nombre ces dernières années qu’elles ont attiré l’attention des critiques. Trahir et venger de Laélia Véron et de Karine Abiven, est sur le sujet un livre éclairant dont le contenu, appuyé sur un vaste corpus français, parvient à révéler de nombreux points communs entre les récits de transfuges de classe. Ces récits sont marqués par le témoignage d’un individu qui raconte son expérience personnelle et intime. Leur but est, comme le dit Jean-Philippe Pleau, d’en tirer des «vérités» sociologiques, à partir de «phénomènes qui dépassent largement nos vies ordinaires». Ces transfuges ont connu la «pauvreté économique, culturelle et politique» et se sont hissé·es dans une classe intellectuelle qui leur donne, entre autres, la possibilité de témoigner de leur évolution.

Ces témoignages sont aussi caractérisés par l’impression d’avoir trahi les personnes avec lesquelles ils et elles ont grandi et par l’expérience de la honte: celle de leur ignorance, de leur origine trop humble, puis la honte d’avoir honte, causée par l’impression d’avoir méprisé leur milieu et leur famille. Ce qui ne les empêche pas d’être critiques, de dénoncer un racisme, une homophobie et une ignorance (justifiée toutefois) qui heurtent profondément leurs valeurs. L’école et la rencontre de professeur·es marquant·es sont la plupart du temps ce qui permet aux transfuges d’amorcer leur mutation et de sortir du carcan de la pauvreté.

Ces récits sont enfin marqués par une sorte de «réconciliation avec les parents, avec le milieu d’origine, avec soi-même», comme le souligne Laélia Véron. Ils leur permettent ultimement de venger leurs proches «en leur offrant un espace de représentation, en leur rendant une parole publique dont ils et elles sont privées».

Les transfuges de classe partagent

aussi des références: le sociologue Pierre Bourdieu, mais surtout le trio de figures tutélaires qui ont exploré le genre avec le plus de succès en France: Annie Ernaux, Didier Éribon et Édouard Louis, cité·es avec régularité par Pleau, et Jodoin (moins chez Lacroix), et auxquel·les s’ajoutent Fernand Dumont et Caroline Dawson, qui soulèvent auprès des auteurs québécois une grande admiration.

L’ouvrage de Laélia Véron et de Karine Abiven scrute si attentivement les récits des transfuges de classe qu’on a l’impression qu’elles agissent comme des personnes qui révèlent comment on fait des tours de magie. Selon elles, tous ces récits sont marqués par des points de vue et des considérations similaires, par des étapes obligatoires qui en viennent à perdre leur pouvoir de fasciner tant leur fabrication est semblable et prévisible.

Néanmoins, ce point de vue rationnel et critique sur ces oeuvres n’oublie pas de souligner qu’elles se distinguent aussi par leur forte charge émotive, par des récits bien menés, souvent captivants et qui apportent toujours d’importantes nuances sur la question. C’est le cas des trois auteurs québécois qui ont récemment exploré ce nouveau genre littéraire.

Un roman qui n’en est pas un

Jean-Philippe Pleau qualifie son livre Rue Duplessis de «roman». Mais, après avoir utilisé ce mot, il ajoute toujours par la suite: (mettons). Du genre: admettons qu’il s’agit d’un roman, même si ce n’est pas vraiment le cas, parce qu’en fait, je raconte uniquement la vérité. Pourtant, des trois auteurs mentionnés, il est celui qui emprunte le plus au roman, tant son récit est maîtrisé, accumulant les anecdotes et offrant des personnages bien esquissés, surtout lui-même et ses parents. Il utilise habilement l’humour, l’autodérision et un certain attendrissement qui détonnent quelque peu dans les récits de transfuges de classe.

Même s’il prétend révéler des vérités sociologiques, Pleau sort rarement de sa propre histoire et ne se lance pas dans des explications sur les causes de la pauvreté. Toute sa démonstration repose sur son propre cas, laissant aux personnes qui le lisent le travail de déduction nécessaire pour comprendre plus largement le phénomène. En se concentrant sur sa relation avec ses parents, comme l’a fait avant lui Annie Ernaux, il donne à son récit une belle émotivité qui le rend très attachant.

Cette relation est marquée par un instinct protecteur et une anxiété extrême qui ont mené ses parents, par exemple, à lui imaginer un grand nombre de maladies et à consulter obstinément et sans raisons valables des professionnel·les de la santé. Une pareille anxiété se reconduit inévitablement sur l’enfant qui la subit. Pleau montre bien à quel point se débarrasser de toutes les conséquences néfastes des obsessions de ses parents a été une longue et difficile bataille.

L’auteur attribue cette anxiété à la pauvreté et à l’ignorance: se sentant dépourvus devant un monde hostile, incapables d’en comprendre les codes et les réalités complexes, ses parents considéraient celui-ci comme une source inépuisable de dangers et voulaient mettre leur enfant à l’abri. Une hypothèse qui se tient, mais qui n’est pas entièrement satisfaisante. L’anxiété sévère est un trouble de la personnalité qui se retrouve dans toutes les classes sociales, avec des conséquences très semblables à celles décrites par l’auteur. Son expérience singulière, qu’il raconte très habilement, est d’avoir fait face à deux maux, la pauvreté et les peurs maladives de ses parents, et d’avoir réussi à surmonter avec adresse ce double obstacle à son émancipation.

Écrire ou ne pas écrire?

Alors que Jean-Philippe Pleau raconte son passage d’une classe à une autre, Benoit Jodoin nous situe au moment où sa mutation est accomplie. Il donne assez peu de détails sur sa vie familiale, sur ses origines ou encore sur d’éventuels traumatismes subis pendant l’enfance. Son écriture est fine, de haut niveau, dotée d’un excellent sens de la formule, pas de celle qui pourrait être aisément comprise par les gens du milieu qui a vu grandir l’auteur. Et cela contrairement à Pleau qui parsème son récit d’expressions populaires, comme la réminiscence d’un passé avec lequel il veut renouer. Le texte de Jodoin est rempli de nombreuses citations d’auteurs et d’autrices très souvent issu·es du milieu universitaire, qui constituent désormais sa famille intellectuelle.

Comme la majorité des transfuges de classe, Jodoin blâme la pauvreté dans laquelle il a vécu parce qu’elle est un frein important à l’émancipation des gens: «Je viens d’une culture de l’empêchement, de la honte, de l’excuse.» Ce qui, dans son cas, l’a empêché d’être écrivain. Écrire Pourquoi je n’écris pas l’a sûrement aidé à vaincre à la fois un blocage et une fatalité. Il le reconnait en admettant l’aspect paradoxal de son projet, qu’il qualifie de contradiction performative: «écrire pour expliquer pourquoi je n’écris pas et, ce faisant, invalider ma propre conviction».

Jodoin n’évacue surtout pas les sources politiques des problèmes qu’il révèle. Il considère les cultural studies comme une approche riche pour réfléchir à toutes les questions d’exclusion, y compris ce qui se relie à sa propre histoire. Cette approche permet de s’interroger sur les normes sociales, les dynamiques du pouvoir dans le langage et les violences engendrées par la colonisation. «Je cherche une écriture qui solidarise», affirme-t-il. Pour lui, son engagement au sein du mouvement queer a été une façon d’y arriver.

L’un des aspects les plus convaincants de la démonstration de Jodoin est un certain rappel à l’ordre, surtout lorsqu’il démontre, à l’aide de nombreux exemples, les efforts supplémentaires que font les transfuges pour se hisser à un certain niveau, avec les difficultés bien réelles que cela implique, et à quel point tout cela relève d’une profonde injustice.

Ne pas se renier, s’engager

Michel Lacroix ne semble pas avoir traversé des épreuves aussi marquantes que Pleau et Jodoin. Ses excellentes performances à l’école l’auraient tout naturellement destiné à changer de classe sociale. Il affirme que son enfance et sa jeunesse dans la pauvreté n’ont pas causé de grands traumatismes. Il garde de cette époque d’heureux souvenirs, des moments de joie, ce qu’évoque la pensée de sa grand-mère Cécile, une femme forte, rassurante bien que non instruite, qui sera le fil le reliant constamment à son passé. Le sous-titre de son livre, Héritage de liens et de luttes, montre bien que son défi de transfuge ne consiste pas tant à s’accommoder d’une confrontation troublante entre deux mondes, mais bien à assumer son héritage même si son parcours intellectuel l’a beaucoup changé.

Celui-ci est tout de même impressionnant: d’humble fils de cultivateur, il est devenu professeur de littérature à l’UQAM, suivant un itinéraire semé d’obstacles qu’il a franchis non sans s’épargner des difficultés considérables. Le niveau d’éducation élevé qu’implique sa profession ne doit surtout pas, selon lui, le couper de son milieu d’origine. Voilà pourquoi il nous rappelle constamment le lien (évoqué par le titre de son livre) entre sa grand-mère Cécile et Marx, le plus fulgurant et le plus politique de ses maîtres, dont la lecture fut pour lui «un éblouissement». Ces deux composantes de lui-même restent inextricablement liées.

Si l’essai de Lacroix est bel et bien le récit d’un transfuge de classe, il se rapproche davantage de l’autobiographie intellectuelle, puisqu’il couvre de nombreux autres sujets. L’auteur raconte ses apprentissages, plus spécifiquement comment il est passé d’universitaire écrivant des articles scientifiques à intellectuel engagé soutenant les causes les plus progressistes. Son moment de révélation a été la grève étudiante de 2012, qui l’a fait sortir de son «sommeil dogmatique». Ce sont des textes reliés à ce mouvement qui lui ont permis «d’assumer enfin, offensivement, une identité militante».

Avec une humilité et une attitude critique devant sa condition d’homme blanc privilégié, Lacroix nous raconte ses apprentissages en lien avec le marxisme, le féminisme, l’anticolonialisme, ramenant tout à sa démarche personnelle, comme pour humaniser son expérience. On ne peut s’empêcher ici de penser que l’auteur agit dans ces «leçons de radicalisation « comme le premier de classe qu’il a toujours été, s’appliquant studieusement à bien reproduire les discours radicaux dans leur orthodoxie sans que jamais on ne puisse le prendre en faute.

Des trois transfuges de classe mentionnés dans le présent article, il est sans doute celui qui cherche le plus à redonner à ce dont il a pu profiter. Et cela, par un engagement profond, nécessaire pour lui, qui lui permet à la fois d’expliquer les causes des inégalités, mais aussi d’adopter des comportements qui contribuent à soutenir les changements souhaités. Tout cela est raconté avec une belle modestie, avec émotion mais sans théâtralité, dans une langue imagée et accessible.

Une vie entre deux mondes

La complémentarité de ces trois récits montre bien que l’expérience des transfuges de classe se décline de façon différente, malgré d’importants points communs. On peut toujours mettre l’accent sur un aspect particulier de cette aventure: la nécessité de comprendre son histoire familiale chez Pleau, la volonté de situer son expérience personnelle dans le prisme des cultural studies chez Jodoin, l’affirmation d’un devoir militant apparu pour équilibrer l’acquisition de privilèges chez Lacroix.

Tous trois interpellent les personnes qui n’ont pas changé de classe, tant les favorisées que celles qui subissent encore l’exclusion et la marginalité. Leur point de vue sur ces deux mondes demeure précieux, un privilège inattendu pour eux qui établissent ainsi de stimulants parallèles et qui se questionnent avec tant de pertinence sur la notion de privilège.

Claude Vaillancourt, À babord!, no 101, automne 2024.

Photo: Thomas Hawk (CC BY-NC 2.0)

Mon compte

Mon compte