Sous-total: $

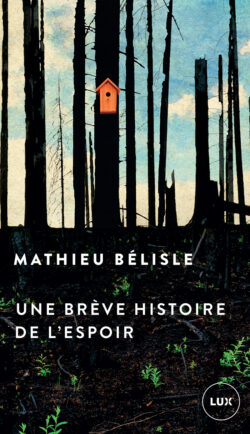

«Une brève histoire de l’espoir», des raisons d’espérer

L’essayiste Mathieu Bélisle nous rappelle que le pire n’est pas certain.

« Papa, est-ce que c’est vrai que le monde va brûler ? » lui a demandé un soir l’une de ses filles. Après l’avoir d’abord rassurée, Mathieu Bélisle a eu l’idée, pour lui répondre vraiment, de se lancer dans Une brève histoire de l’espoir, son cinquième livre.

Pour prendre un peu de recul, pour s’éloigner d’une actualité incendiaire, souvent pessimiste, l’essayiste est allé puiser dans sa bibliothèque, cherchant dans l’histoire et le passé de l’aventure humaine un certain nombre de raisons d’espérer.

Même si, au quotidien, les raisons de désespérer ne manquent pas : les changements climatiques, les guerres, les assauts contre la démocratie un peu partout dans le monde.

Mais il ne sera à peu près pas question du 47e président des États-Unis dans ce livre, rassurez-vous, il n’y apparaît qu’en passant, comme une note de bas de page. « C’est pour aussi rappeler qu’il est mortel et que, de dix ans en dix ans, l’histoire peut nous étonner, fait remarquer Mathieu Bélisle en entrevue. Au temps d’Obama, personne ne soupçonnait ce qui nous attendait avec Trump, mais personne aujourd’hui ne soupçonne que, dans dix ans, il se peut très bien que l’on soit complètement ailleurs, que l’histoire ait pris un autre virage. »

Face à tous les incendies et à toutes les calamités que l’on nous promet, l’essayiste, chroniqueur et professeur de littérature au collège Jean-de-Brébeuf, né en 1976 à Drummondville, tient à nous dire que le pire n’est pas certain. Pas encore. Même si nous avons tendance à ne pas penser que les choses pourraient aller mieux. « J’ai l’impression que, dans notre propre constitution, nous sommes programmés pour réagir davantage au danger. » Parce que, c’est bien connu, les raisons de s’inquiéter, les histoires de déclin et de crépuscule, les drames et les catastrophes attirent davantage l’attention des médias.

Le risque de tous ces discours alarmistes, qui cherchent souvent à secouer l’opinion, croit Mathieu Bélisle, est qu’ils peuvent avoir l’effet exactement inverse de celui qui est recherché : nourrir le découragement, la résignation et le repli individualiste. « À ce moment-là, retirons-nous chacun dans nos terres, travaillons à notre petit bonheur, nourrissons notre petit espoir personnel, achetons-nous une île, si on est milliardaire, ou un bunker au Montana, et cessons de nous préoccuper du sort du monde. Parce que, de toute manière, c’est réglé, c’est fini. »

Découragement en continu

Les réseaux sociaux et les informations en continu sont essentiellement devenus des accélérateurs de mauvaises nouvelles, nous poussant de catastrophe en catastrophe. Une réalité qui vient nourrir en nous un découragement en continu, dans laquelle nous mesurons sans cesse notre impuissance.

« Au fond, ce qui m’a fasciné avec l’espoir, c’est que je trouvais là une vertu qui réunit, qui rassemble et qui relie. L’espoir authentique se vit dans le lien avec l’autre, avec la vie. L’espoir, c’est aussi ce qui réunit le passé, le présent et l’avenir. C’est le filtre qui nous manque en quelque sorte aujourd’hui, qui fait que nous sommes souvent enfermés dans un présent qui tourne sur lui-même. »

Mathieu Bélisle ne le cache pas : pour nombre de philosophes, l’espoir est une calamité. Les grands penseurs de l’Antiquité condamnaient l’espoir. Épicure y voyait une « passion inutile ». Épictète en avait même fait sa devise : « Ni espoir ni crainte ». Plus tard, Nietzsche voyait quant à lui dans l’espoir une valeur typique de la morale de l’esclave, une façon de nourrir l’illusion que le malheur serait une situation temporaire. Entre les deux, pendant des siècles, Mathieu Bélisle souligne que le christianisme a fait de l’espoir « la condition même de l’aventure humaine ».

La forme du fragment, elle, s’est rapidement imposée à lui. Puisque, par définition, une telle histoire est incomplète, entre chacun des fragments, explique-t-il, auraient pu se glisser d’autres fragments. « Il y avait aussi chez moi le désir de construire une sorte de livre-bibliothèque, où chaque fragment pourrait être le début ou le germe d’un livre. » Raison pour laquelle il laisse parfois des blancs ou des silences entre les fragments, de manière à créer de l’espace pour la respiration.

C’était aussi une façon, dit-il, de rendre hommage à certains grands moralistes qu’il admire, comme Pascal, l’auteur des Pensées. Ce livre, qui en contient plusieurs, aurait aussi pu s’intituler Une brève histoire de l’espoir et du désespoir, parce que le désespoir en est un peu aussi le revers obligé. « Le désespoir se pense plus facilement qu’il se vit, et l’espoir se vit plus facilement qu’il se pense. » Mais le désespoir n’est pas l’ennemi de l’espoir : « il ne faut pas désespérer du désespoir », écrit-il, car il a lui aussi un rôle à jouer.

Un livre comme un acte de foi

Avec ce livre, proche de Ce qui meurt en nous (2022), mais très différent des précédents, tournés vers la culture québécoise et l’américanité triomphante (Bienvenue au pays de la vie ordinaire, L’empire invisible, 2017 et 2020), Mathieu Bélisle a l’impression d’amorcer un nouveau cycle, qui le mènera peut-être vers l’exploration de valeurs qui sont parfois négligées dans le discours, comme l’amour, la mort, la vie, l’espoir.

« Quand on se met à penser qu’il n’est pas trop tard, que la fin n’est pas imminente, à mon sens, c’est l’étape nécessaire pour recommencer à penser à long terme. Pour recommencer à vivre, non plus dans une sorte de présent qui tourne sur lui-même, mais en pensant à la suite. J’ai l’impression qu’il faut d’abord briser le pouvoir de la dystopie sur nous pour que revienne la possibilité de l’utopie. » Une utopie réaliste, qui ne serait pas l’incarnation du paradis sur la terre.

Quelque chose qui nous apprendrait à être attentifs à la vie, en nous et autour de nous, dès maintenant. À la nature, aux gens, à la beauté du monde, à l’infiniment proche. « Tout ce qui nous relie au monde et qui fait que l’on veut, au quotidien, rendre ce monde habitable. » Même s’il nous faudra peut-être passer par une grande catastrophe, ajoute Mathieu Bélisle, pour que cela advienne.

Évoquant les révolutionnaires du XIXe siècle, saoulés à l’avenir et au progrès, technique autant qu’humain (George Sand : « L’espoir, c’est la foi de ce siècle. »), Mathieu Bélisle s’étonne : « Que voyaient tous ces gens que nous ne voyons plus ? » Du rêve, nous sommes, dirait-on, passés au cauchemar. L’euphorie de ces visionnaires a fait aujourd’hui place à une sorte de cécité inquiète. « Il y a quelque chose dans ce siècle-là qu’il faut aller retrouver. Il faut retrouver une sorte de foi, de confiance. Et comprendre aussi que l’espoir n’a de valeur que s’il nous mène à une forme d’action. »

Il n’en demeure pas moins que, pour Mathieu Bélisle, qui se défend d’entretenir une vision jovialiste du présent, la peur est encore plus contagieuse que la peste. « Il faut agir, et non parler », estimait Jean-Paul Sartre. Même pour quelqu’un d’aussi désespéré que Cioran, écrire un livre est un acte de foi. L’essayiste a-t-il eu pour sa part l’impression d’agir ou de parler en faisant ce livre ? « Les discours ont un effet sur le réel. Toutes les révolutions commencent par quelqu’un qui prend la parole, quelqu’un qui se dresse souvent à l’encontre de l’humeur générale d’une époque, et qui dit : “je fais un acte de foi”. J’aime penser que ce livre est une parole-geste, mais c’est aux lecteurs et aux lectrices de la décider. »

« Dans un sens, depuis toujours, la littérature fait le pari de la suite du monde. Pour moi, c’est capital. Il faut peut-être renouer simplement avec ce que la littérature fait de mieux : apprivoiser l’incertitude. » L’incertitude qui vient du fait, ajoute Mathieu Bélisle, que jamais on ne saura exactement de quoi est fait l’avenir.

Mon compte

Mon compte