Sous-total: $

Sur la fluidité de l’identité

Lorsque j’étais enfant, quand mes enseignants butaient sur mon nom, levaient les yeux vers moi et me demandaient « ça vient d’où “Sondarjee”? », je répondais Madagascar. Arrivée au secondaire, j’ai compris que mon nom avait plutôt voyagé depuis le Gujarat Indien, jusqu’à la grande île de l’océan Indien. Dans mon enfance, lorsque je fréquentais l’école Sacré-Cœur de Sherbrooke, je disais que je venais de Fleurimont. Le Fleurimont derrière le 4-saisons, pas le Fleurimont de l’école Desranleau. Lorsque j’habitais Toronto dans ma vingtaine, et qu’on me demandait d’où je venais, j’assumais qu’on voulait parler de l’accent québécois qui pointait son nez dans mon anglais, alors je répondais que je venais du Québec. Quand je voyage, je dois souvent répondre que je suis Canadienne.

L’identité est fluide. Légalement, nous étions Canadiens français avant de devenir Québécois. Avant ça, nous étions Français. Cette fluidité n’est pas que typologique, elle dépend aussi de l’atmosphère ambiante, de la force du contrat social. Personnellement, plus les immigrants sont utilisés comme boucs émissaires de tous nos problèmes, plus je me définis comme issue de l’immigration. Mon père, arrivé dans les années 1970 dans un Québec en plein changement, se dit Québécois en toutes circonstances. Il aime bien dire qu’il est « plus Québécois que moi », puisqu’il vit ici depuis presque cinquante ans, et moi depuis seulement trente-six.

Il lui a fallu presque trente ans après son arrivée pour retourner dans son pays. Quand j’ai eu 19 ans, on a organisé le périple aux sources. Moi (et ma mère) pour la première fois, lui pour la première fois depuis trente ans. Dans la jeep de mon oncle, on est allés voir la tombe de ma grand-mère, ma dadima, pas très loin de la capitale. Je ne l’ai jamais connue, mais sa force coule dans mes veines et dans celles de ma fille. L’identité ne représente pas l’endroit où on est né, mais aussi là d’où on « vient », et le parcours de nos ancêtres.

Devant la tombe de sa mère, je lui ai demandé où il voudrait se faire enterrer lorsque le temps viendrait. Comme souvent lorsque je lui pose des questions existentielles par rapport à mon identité ou la sienne, il a ri. Il va se faire enterrer chez lui, m’a-t-il dit. À Sherbrooke.

Pour les personnes issues d’un parcours migratoire, la fluidité de l’identité prend des teintes encore plus prononcées. Nous sommes d’ailleurs de plus en plus à exister entre plusieurs mondes dans la belle province. Entre 1980 et 2023, la proportion de nouveau-nés ayant un parent issu de l’immigration et un parent natif du Canada est passée de 5% à 12%. Déjà en 2011, presque 5% de toutes les unions au pays étaient formées de personnes de différentes appartenances raciales, religieuses, linguistiques ou n’étant pas nées dans le même pays. À Toronto, on parle plutôt de 8% et a Vancouver, 10%. En France, les unions mixtes ont presque doublé dans les dernières décennies.

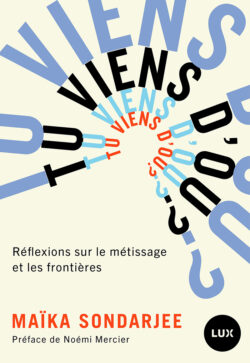

Comme Noémi Mercier l’explique dans la préface de mon dernier livre, Tu viens d’où? Réflexions sur le métissage et les frontières, les personnes métissées ont tendance à modifier leur définition de leur identité avec le temps. Alors que certaines personnes cochent deux cases dans un recensement une année, elles peuvent décider de n’en cocher qu’une seule l’année suivante. Cette tergiversation vient notamment de l’endroit où on habite. Habiter dans un quartier à majorité tunisienne peut encourager des enfants nés à Montréal de parents tunisiens à se qualifier selon l’origine de leurs parents. Être d’origine haïtienne mais adopté en Gaspésie peut amener quelqu’un à se définir comme Gaspésien plutôt qu’Haïtien. Comme l’écrit Noémi : « L’identité n’existe pas en vase clos; on a parfois besoin du miroir des autres pour la reconnaître en soi. »

Être né de parents de différentes appartenances ethniques (comme moi), mais être suffisamment pâle pour passer pour blanc peut aussi nous amener à nous définir comme faisant partie de la majorité, ou au contraire, tout faire pour mettre l’accent sur la partie invisible de notre identité. C’est pourquoi j’adore me faire demander « tu viens d’où? », pour pouvoir rendre tangible cette partie de moi qui est souvent moins visible.

Évidemment, c’est plus facile pour les personnes qui passent pour blanc de voyager d’un monde à l’autre et de s’autodéfinir. Une personne franco-marocaine au teint pâle peut choisir de se présenter d’une manière ou d’une autre. Une femme québéco-burkinabée plus foncée sera noire aux yeux des gens, peu importe ce qu’elle en dit.

Pour les personnes métissées, il est difficile de se définir avec un test d’ADN immuable. Je ne suis pas 50% indo-malgache et 50% franco-canadienne. Je suis un peu de tout ça, un peu plus de l’un ou un peu plus de l’autre en fonction du moment.

Je ne me sens pas chez moi nulle part. Je me sens chez moi partout. Après tout, se sentir « soi » relève aussi beaucoup du fait de se sentir « chez soi ».

L’identité n’est donc pas intrinsèque, ni pour nous ni aux yeux du monde. Nous ne sommes pas des êtres unitaires, qui pourraient répondre en un mot à la question « tu viens d’où? ». Et c’est tant mieux comme ça. Nous nous construisons au fil du temps, des lieux et de nos pensées.

Maïka Sondarjee

Maïka Sondarjee est autrice et professeure agrégée en développement international et mondialisation à l’Université d’Ottawa. Son dernier livre, Tu viens d’où? Réflexions sur le métissage et les frontières (Lux, 2024), raconte des récits de sa famille immigrante et de son identité métissée. Elle a aussi publié Perdre le Sud : Décoloniser la solidarité internationale (Écosociété, 2020), et édité Perspectives féministes en relations internationales (PUM, 2022). Elle anime le podcast indépendant On se livre avec Léa Clermont-Dion, qui donne la parole à des auteurs et autrices d’essais.

Maïka Sondarjee, Les Libraires, 10 février 2025.

Photo: © Justine Latour

Mon compte

Mon compte