Sous-total: $

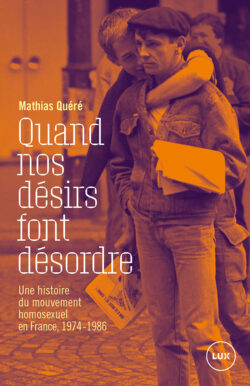

«Quand nos désirs font désordre»: plongée dans la mémoire des combats homosexuels

Dans un livre très documenté, l’historien Mathias Quéré raconte les luttes des mouvements gays et lesbiens, en France, dans les années 1970 et 1980.

A une époque où les actes anti-LGBT augmentent d’année en année, plonger dans la mémoire des luttes homosexuelles des années 1970 et 1980 permet d’éclairer le présent. Dans l’ouvrage Quand nos désirs font désordre. Une histoire du mouvement homosexuel en France, 1974-1986 (Lux, 224 pages, 18 euros), l’historien Mathias Quéré s’efforce de « reconstituer le puzzle » de l’histoire des mobilisations de ces deux décennies fondatrices, avec l’ambition de sortir d’un récit linéaire de l’émancipation.

Pour restituer l’atmosphère de ces luttes, le chercheur s’est plongé pendant près de dix ans dans des archives privées, publiques ou communautaires – les comptes rendus des réunions des groupes de libération homosexuels, qui, à partir de 1975, essaiment dans toute la France –, mais aussi les articles de la presse quotidienne – surtout Libération – ou de revues homosexuelles telles que Gai Pied ou Homophonies.

Plusieurs questionnements identitaires traversent cette période, dont l’un est central : faut-il choisir le « droit à l’indifférence ou le droit à la différence ? » Les réponses varient au fil du temps et des sensibilités. Qu’y a-t-il, en effet, de commun entre l’obsession de respectabilité d’Arcadie, le premier mouvement homosexuel fondé après-guerre par André Baudry (1922-2018), l’action du Comité d’urgence antirépression homosexuel né en 1979 en faveur de l’abrogation de la législation pénalisant l’homosexualité, et la revendication d’une culture gay, qui s’affiche plus aisément à compter des années 1980 ?

Légèreté de courte durée

En documentant méthodiquement l’histoire des groupes militants et leurs modalités d’action (pétitions, manifestations, pressions sur les responsables politiques), Mathias Quéré montre que la cause homosexuelle se structure à partir de ces antagonismes. L’historien met par ailleurs en lumière les relations avec les autres mouvements sociaux – ouvriers, anticapitalistes, féministes – et tente de remédier à l’invisibilité des femmes dans l’historiographie homosexuelle en relatant les relations parfois électriques entre les gays et les lesbiennes, mais aussi entre les lesbiennes et la deuxième vague féministe.

[…]

Lisez la suite ici.

Solène Cordier, Le Monde, 11 février 2025.

Mon compte

Mon compte