Sous-total: $

Michel-Rolph Trouillot: une autre approche de l’Histoire

« Nous avons tous besoin d’histoires qu’aucun livre d’histoire ne peut raconter, mais qu’on ne trouve pas non plus dans les salles de classes – pas dans celles d’histoire, en tout cas ».

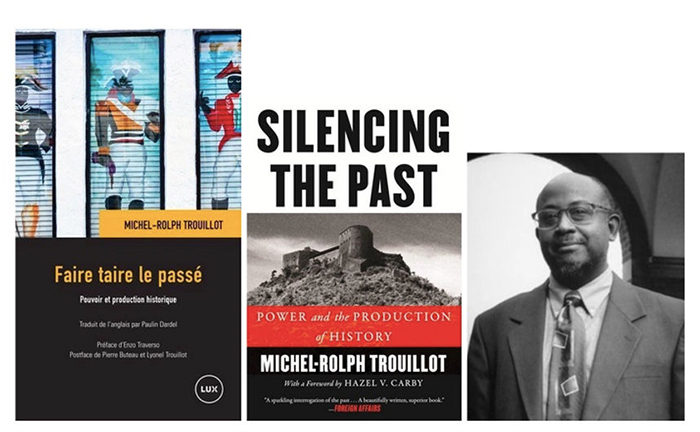

Il aura fallu trente ans pour que cet ouvrage essentiel soit disponible pour les lecteurs francophones. Edité en 1995, c’est un éditeur québécois qui a engagé cette traduction réalisée par Paulin Dardel et bénéficiant, pour accompagner sa sortie, d’une préface de Enzo Traverso et d’une postface co-signée par Pierre Buteau et Lyonel Trouillot.

La préface d’une vingtaine de pages, « Ecoutez les silences de l’Histoire », présente tout d’abord l’auteur, Michel-Rolph Trouillot (1949-2012) comme une « figure inclassable, un penseur critique réfractaire aux disciplines » et montre ensuite combien ses travaux et propositions sont à l’intersection de l’histoire et de l’anthropologie, tout en les dynamitant pour construire un regard critique du regard occidental, renouvelant fondamentalement l’approche historiographique. L’autre, construit par l’Occident, doit être déconstruit pour une autre lecture. En ce sens, la démarche de M-R. Trouillot est proche de celle d’Edward Saïd, même si les études postcoloniales ne citent que rarement son apport. Il recharge sémantiquement le mot « histoire » en lui donnant une double acception : « la matérialité factuelle » et « la narration et l’interprétation des activités humaines ». Il précise que c’est le pouvoir qui dirige « le processus d’élaboration du récit historique ».

En effet, l’État crée et contrôle les archives, les musées, les lieux de mémoire, la transmission du passé. Ainsi M-R. Trouillot change le regard sur l’histoire à partir d’un regard non occidental, celui des colonisés, des dominés, positionnement proche de ceux de Césaire et de Fanon : « Ce qui intéresse Trouillot, c’est la manière avec laquelle se constitue le discours historique dont il questionne les récits, les mythes et les silences. Pourquoi certaines narrations s’imposent-elles en devenant normatives, comme des savoirs partagés, des lieux (ou des préjugés) communs ? » Il montre, à partir d’exemples finement analysés, que l’histoire diffusée comme véridique s’écrit à partir d’une mémoire sélective par les instances qui détiennent le pouvoir et mettent de côté des pans occultés et rendus silencieux.

Il applique sa réflexion à des faits précis : en interrogeant la chute du Fort Alamo devenu un mythe fondateur du Texas et de la frontière américaine ; en sondant les trois réalités que recouvre l’appellation « Sans-Souci » : la citadelle bâtie en 1810 par le roi Christophe, le palais de Potsdam de Frédéric le Grand et Jean-Baptiste Sans-Souci, un des chefs militaires de la Révolution haïtienne, absent des archives ; en analysant la signification totalement construite de la « découverte » du nouveau monde et Colomb « au cœur de cette narration mythique » ; en relativisant la focalisation de l’esclavage moderne sur les Etats-Unis en oubliant le phénomène au Brésil et aux Antilles. Ces exemples développés montrent que les sphères dirigeantes qui détiennent le pouvoir écrivent une mémoire sélective : « le discours historiographique se fonde sur des silences qu’il faut interroger ».

Il serait présomptueux de penser, dans cette recension, donner toute la richesse de ces pages. Mon objectif est simplement de pointer la logique de l’ensemble et de m’arrêter sur les passages qui m’ont marquée. C’est une invitation à enrichir la bibliothèque de chacun.e de cet ouvrage qui est essentiel pour mettre en route notre machine à distancer, à renverser et à re-visiter l’histoire qu’on croit aller de soi. Et aussi, bien entendu, à mieux connaître Haïti ! Un résumé ne peut rendre compte de la richesse des documents et faits visités.

Avant d’aborder la matière de son ouvrage, M-R. Trouillot écrit un « prologue » pour raconter son antériorité familiale. Il précise en conclusion :

« Ce livre traite d’histoire et de pouvoir. Il s’intéresse à la production de narrations historiques et aux nombreuses façons qu’elle a d’impliquer les contributions inégales de groupes et d’individus concurrents qui n’ont pas tous le même accès aux moyens de cette production. Les forces que je vais exposer sont moins visibles qu’un coup de feu, la propriété de classe ou les croisades politiques. Je veux montrer qu’elles n’en sont pas moins puissantes.

Je veux aussi réfuter la proposition naïve selon laquelle nous serions prisonniers de nos passés, ainsi que l’idée pernicieuse qui veut que l’histoire ne soit que ce que l’on en fait. L’histoire est le fruit du pouvoir, mais le pouvoir en tant que tel n’est jamais transparent au point d’en rendre l’analyse superflue. La marque suprême du pouvoir est peut-être son invisibilité ; le défi suprême, en exposer les racines ».

Le premier chapitre, « Le pouvoir dans l’histoire » : M-R.Trouillot, en s’appuyant sur l’exemple de Fort Alamo, précise les étapes de ses questionnements et de sa méthode : à ce titre il est essentiel. On lira avec intérêt la remise en cause d’une historicité unidimensionnelle : « Tout au plus, l’histoire est un récit sur le pouvoir, un récit sur ceux qui ont gagné ». Et comment ont-ils écrit pour pérenniser leur victoire ? Il y a eu confusion entre vérité et fiction : les chercheurs occidentaux ont affirmé que les non-occidentaux confondaient fiction et histoire et n’ont pas pu (ou voulu) percevoir qu’entre eux, c’était une perception différente du temps, linéaire et cumulative du côté des occidentaux et cyclique du côté des non-occidentaux (les propositions d’Ibn Khaldoun) : « Ce qui varie, c’est l’éventail des récits que des communautés spécifiques doivent soumettre à leurs tests de crédibilité historique en raison des enjeux qui y sont liés ».

La conséquence préjudiciable pour ceux qui n’ont pas le pouvoir d’enregistrer et de faire connaître est une « historicité unisituée ». Ecrire l’histoire dépend des enjeux qui lui sont attachés et non de « l’importance de l’événement initial ». Une « communauté » se crée son « modèle de stockage de la mémoire-histoire ». Et comme le passé dépend du présent, « le passé – ou plus exactement, la passéité – est une position ». On inclut, on exclut : comment ? « Le passé construit est lui-même constitutif de la collectivité ». A partir d’un présent, il y a « une création continue du passé ». Comme il le fait à chaque étape de son exposé, l’essayiste développe une autre approche du racisme aux Etats-Unis et, pour ce faire, affirme que le corpus proposé par les historiens est insuffisant. Il faut s’intéresser à tout ce qui produit du sens dans une communauté donnée car chaque individu est « un historien amateur » : ainsi « Fort Alamo est une leçon d’histoire que John Wayne donnait à l’écran (…) Aujourd’hui comme hier, aux Etats-Unis et dans le reste du monde, les enfants ont appris à thématiser des pans de cette histoire en jouant aux cow-boys et aux indiens ». Pensons aussi aux BD, aux chansons country, à Hollywood.

Il faut donc « théoriser l’ambiguïté et traquer le pouvoir ». La production de l’histoire se fait dans un contexte spécifique. M-R. Trouillot privilégie « l’histoire comme connaissance et comme récit » mais en tenant compte de l’ambiguïté qui font des peuples : des agents en positions spécifiques, des acteurs reliés à un contexte et, enfin, des sujets, conscients de leurs voix. Ainsi « les historiens professionnels » ne sont pas les seuls à participer à la production de l’histoire.

Il détermine enfin quatre moments cruciaux des silences dans le processus de production historique :

-

la fabrication des sources ;

-

la collecte des faits avec la fabrique des archives ;

-

la fabrique des récits ;

-

la fabrique de la signification rétrospective, donc la fabrique de l’histoire en dernière instance.

« Tout récit historique est un faisceau de silences particulier » qui demande une déconstruction qui varie selon le récit considéré.

Le second chapitre : « Les trois visages de Sans-Souci. Gloire et silence dans la Révolution ». Il propose une « nouvelle lecture de la même histoire » en dégageant des silences des sources, une figure oubliée de la Révolution haïtienne. Même si les sources à son sujet sont lacunaires on peut, en les agençant autrement, les faire parler.

Le chercheur mesure le parallèle entre deux monuments : la citadelle bâtie en 1810 (à partir de ses ruines) pour le roi Christophe « sur » le modèle du Palais de Potsdam de Frédéric le Grand. Il interroge le silence sur l’un des chefs militaires de la Révolution haïtienne, Jean-Baptiste Sans-Souci, « bossale », originaire du Congo, dont on n’a plus trace dans les archives.

Notons les pages magnifiques qui inaugurent ce chapitre : le chercheur se pénètre du lieu pour y « entrer » véritablement. Ce sera le cas pour les autres études introduites (en italiques) par un récit personnel qui imprègne la recherche conduite :

« Je marchais en silence entre les vieilles murailles essayant de deviner les histoires qu’elles n’oseraient jamais raconter. Je me trouvais dans le fort depuis l’aube. J’avais réussi à semer mes compagnons : je voulais arpenter seul les ruines de l’histoire »

« Au cœur des montagnes du nord de la République d’Haïti se trouve un vieux palais du nom de Sans-Souci (…) Mais peu de guides seront enclins à avancer que « Sans-Souci » était aussi le nom d’un homme, et que cet homme a été tué par Henri Christophe en personne ».

Suit le rappel du récit de base de cette Révolution de treize années où, après les « défections successives de Christophe, Dessalines et Louverture », la résistance armée persista. L’historien détaille alors les forces en conflit du côté haïtien dans ce qu’il nomme « la guerre dans la guerre », éraflant le récit national tel qu’il est transmis : l’armée des généraux haïtiens, les chefs des créoles natifs de l’île et les dissidents, des Bossales originaires du Congo pour la plupart. A l’intersection de ces conflits internes, Jean-Baptiste Sans-Souci dont il trace une biographie possible, en particulier : « il excellait dans les techniques de la guérilla – vestige des guerres civiles du Kongo du XVIIIe siècle ». C’est un opposant irréductible aux Français, raison pour laquelle il refuse d’obéir à la nouvelle hiérarchie militaire, trop négociatrice. Il considérait Christophe comme un traître. M-R.Trouillot rappelle son assassinat. Les traces écrites attestent qu’il était un des premiers chefs du soulèvement des esclaves et « plus tard, un officier haut gradé de l’armée de Toussaint Louverture qui a tourné casaque ».

Il pose la question du peu de récits qui se soient interrogés sur le nom de la résidence royale de Christophe. Il enchaîne alors sur la citadelle et le palais de Potsdam. Faisant parler les silences, d’avancée en avancée, l’historien en vient à la conclusion suivante :

« Henri Ier a assassiné Sans-Souci deux fois : d’abord littéralement lors de leur dernière rencontre ; puis symboliquement en baptisant son célèbre palais Sans-Souci. (…) Sans-Souci a été rayé du passé de Christophe ainsi que de son futur, qui est devenu aujourd’hui le présent des historiens. En revanche il n’a pas été effacé de la mémoire de Christophe ni même des sources. L’historien Hénock Trouillot (…) suggère que Christophe a peut-être même voulu perpétuer la mémoire de son ennemi, le plus formidable de tous ceux qu’il avait vaincus ».

Il faut lire l’ensemble de la démonstration de ce chapitre pour en suivre la précision et la manière dont une autre lecture des sources peut produire le renversement du récit légitimé par ceux qui en avaient le pouvoir.

Le troisième chapitre : « Une histoire impensable. La Révolution haïtienne comme non-événement ». Les propositions de ce chapitre sont certainement les plus connues des recherches de l’historien. Dans sa préface, Enzo Traverso appuie la thèse développée en affirmant à sa suite qu’il était impensable d’enregistrer comme possible une révolte des esclaves, des Noirs, des colonisés pour les contemporains de l’événement, acteurs et témoins. Les archives françaises, britanniques ou américaines sont vierges de toute allusion à 1791 et comme les esclaves n’avaient pas les moyens d’enregistrer l’inouï de leur révolte, « tout contribuait à couvrir cet événement d’une épaisse couche de silence ».

Cette fois l’amorce de l’étude est le récit de confrontation de l’enseignant à deux étudiantes l’une le trouvant trop soumis aux « chercheurs blancs » et l’autrel’accusant d’être obsédé par l’esclavage et de négliger l’étude de « Noirs millionnaires ». Ces réactions excessives viennent de la méconnaissance de l’histoire et, en particulier, la méconnaissance de l’histoire de la Révolution haïtienne, ce que le chapitre propose.

Les propos écrits par un colon à sa femme restée en France sont emblématiques de l’attitude des Blancs de Saint Domingue, à la veille de 1791 : « la liberté des Nègres est une chimère ». Une telle cécité qui peut étonner aujourd’hui montre bien le nœud de la question : face à l’impensable – une révolte d’esclaves – l’esprit du Blanc se fabrique une interprétation qui le conforte dans ses convictions. Les faits ne lui ouvrent pas les yeux : ils sont interprétés et ramenés « dans la sphère du discours acceptable ».

La Révolution haïtienne avait lieu et néanmoins, elle restait « impensable ». Comment comprendre cela ? Il faut revenir à « une certaine idée de l’homme » que se faisait l’Occident et qu’il a construite depuis le XVIe siècle ; et, dans sa construction, il a déterminé « des degrés d’humanité » ou pour le dire simplement, certains humains étaient plus humains que d’autres. L’Homme (H majuscule) est mâle et blanc. A partir de là, il pouvait y avoir des degrés d’accession à la vraie humanité et les « humains » qui venaient d’Afrique étaient au plus bas de la nomenclature. Pour s’imposer, l’Occident avait besoin de cette hiérarchisation, pour dominer et exploiter en toute bonne conscience. Il y eut des débats autour de l’esclavage et de la traite : « Malgré la multiplicité des positions, la supériorité occidentale ne faisait aucun doute on ne débattait que de son bon usage et de ses effets ».

L’historien reprend la définition que Pierre Bourdieu a donné de l’impensable : « Dans l’impensable d’une époque, il y a tout ce que l’on ne peut pas penser faute de dispositions éthiques ou politiques inclinant à le prendre en compte et en considération mais aussi ce que l’on ne peut pas penser faute d’instruments de pensée tels que problématiques, concepts, méthodes, techniques ».

Pourtant il y a eu des prémices de la grande révolte de 1791 : mais elles étaient interprétées comme sursaut individuel, réaction d’un individu lambda à tel ou tel mauvais traitement : « chaque système de domination repose sur une tendance à proclamer sa propre normalité. Admettre que la résistance est un phénomène de masse serait revenu à reconnaître que quelque chose ne tournait peut-être pas rond dans le système. Les planteurs caribéens, comme leurs homologues au Brésil et aux Etats-Unis, rejetaient systématiquement cette concession idéologique, et les arguments esclavagistes ont permis au racisme scientifique de se développer ».

Les débats des Lumières sont examinés au scalpel pour en montrer les limites et la portée au mieux réformatrice mais jamais dénonciatrice du système. La croyance est bien enracinée sur le fait que ce sont les injustices de l’esclavage qu’il faut réformer et non le système lui-même : « malgré les débats philosophiques, malgré la montée de l’abolitionnisme, la Révolution haïtienne était impensable en Occident non seulement parce qu’elle contestait l’esclavage et le racisme, mais aussi à cause de sa façon de les contester ». Nul n’était disposé en Occident à reconnaître, à penser « l’humanité des esclaves »

De plus, les esclaves révoltés n’avaient que leur pratique pour imposer leur humanité et non des textes pour la manifester : « sa nouveauté intellectuelle et idéologique devenait plus claire chaque fois qu’elle franchissait une étape politique, de l’insurrection de masse (1791) à l’effondrement de l’appareil colonial (1993), de la liberté générale (1794) à la conquête de la machine étatique (1797-1798), de la domestication de cette machine par Louverture (1801) à la proclamation de l’indépendance haïtienne par Dessalines (1804). Chacune de ces étapes – qui ont conduit et culminé dans l’émergence d’un « Etat noir » moderne qui restera largement impensable jusqu’au XXe siècle – bousculait davantage l’ordre ontologique de l’Occident et l’ordre mondial du colonialisme ».

Les dernières pages de ce chapitre magistral sont à lire pour s’en imprégner car elles sont à la fois suggestives et programmatiques. Un premier sous-point « Faire face à l’impensable : les échecs de la narration » poursuit dans l’exposé des preuves du silence dans ses moindres manifestations. Elargissant la réflexion, le dernier sous-point annonce « Effacement et banalisation : les silences dans l’histoire du monde » : l’exemple de la Révolution haïtienne n’est pas isolé sur lui-même mais il est une base pour comprendre « la relégation au second plan des trois thèmes auxquels elle était reliée : le racisme, l’esclavage et le colonialisme (…) aucun de ces thèmes n’a jamais été un sujet central dans la tradition historiographique d’un pays occidental ». Ce qui est en jeu est « la domination mondiale » de l’Occident qui doit lui-même modifier sa manière de raconter le monde.

Aussi le quatrième chapitre : « Bonjour, Colomb » s’attaque au récit largement diffusé de la conquête du nouveau monde, violence qui occulte l’histoire telle qu’elle s’est passée. Le viol d’un continent devient « un récit épique » de ce qu’on a nommé les grandes découvertes. Ce que M-R. Trouillot passe au crible de ses lectures et de ses observations, c’est la manière dont on a fabriqué Christophe Colomb comme héros de l’Occident, de la « découverte » et de la date du 12 octobre 1492. L’épilogue se termine sur la déambulation de M-R. Trouillot dans les rues de Port-au-Prince à la recherche de ce qu’est devenue la statue de Colomb, en 1986 ; ou plutôt à la recherche de ce que des habitants en gardaient comme souvenir : « lorsque la foule en colère venue des bidonvilles avoisinants a descendu le boulevard Harry-Truman, elle a pris la statue de Colomb, l’a fait tomber de son piédestal et l’a jetée à la mer ».

L’ouvrage lui-même bénéficie d’une postface signée par Pierre Buteau et Lyonel Trouillot : l’historien et l’écrivain resituent le parcours de Michel-Rolph Trouillot, en en ciblant le centre actif : « Chercher de préférence à produire une pensée à partir de la réalité sociale et des pratiques langagières prises elles aussi comme un terrain de lutte ». Ils rappellent son premier ouvrage marquant, Ti difé boulé sou istoua Ayiti (1977), écrit en créole et qui a provoqué de nombreux débats. Puis, en 1986, quelques mois après l’effondrement du régime des Duvalier, Les racines historiques de l’Etat duvalairien. C’est Silencing the Past en 1995 qui va lui assurer une réputation internationale ; puis une seconde mouture en anglais en 1990, Haïti, State against Nation. Cet ouvrage est devenu une lecture incontournable dès lors qu’on étudie les questions coloniales et de race mais aussi la philosophie de l’histoire. Les postfaciers lui prédisent une fortune en Afrique et aux Antilles, avec sa traduction en français, fortune semblable à celles du Discours sur le colonialisme de Césaire ou Les Damnés de la terre de Fanon.

M-R. Trouillot est un des pionniers de la métahistoire : « les mots, les récits, les contre-récits, les dispositions d’esprit et la logique des temporalités d’une époque concourent à façonner l’histoire des sociétés et le destin des peules, à en inscrire des éléments dans l’oubli ou dans la mémoire aussi activement que les faits. Dans ce magistral essai, l’auteur scrute les vides, sonde les trous que la mémoire n’a pu combler ; questionne les silences tout en dévoilant avec une impitoyable rigueur les stratagèmes et les intérêts à l’origine de leur production ».

***

A propos de cette publication, Antoine Lilti, historien et Professeur au Collège de France, dans L’Histoire de mai 2025, écrit dans son article, « Réduire le passé au silence » : « Michel-Rolph Trouillot décrypte le refoulement de la révolution haïtienne en Europe. Trente ans après sa parution en 1995, Silencing the Past, devenu un classique dans le monde anglophone, n’est toujours pas traduit en français. Il est tentant d’y voir un symptôme : celui de la difficulté persistante de l’historiographie française à intégrer l’histoire de la révolution haïtienne. Ce silence serait ainsi une confirmation ironique de la thèse du livre : l’insurrection des esclaves de Saint-Domingue aurait été une révolution «impensable », déniée par les élites françaises de la fin du XVIIIe siècle, puis refoulée par leurs successeurs, enfouie sous une chape de silence ».

A la mi-juin de cette année, il a organisé, avec ses collègues, un colloque au Collège de France : « Haïti 1825 : de l’indépendance à la dette », les 12, 13 et 14 juin 2025. Les interventions peuvent être suivies sur youtube en vidéo dont celles, plus particulièrement d’Antoine Lilti, Pierre Buteau et Lyonel Trouillot. Les quelques propos que je propose ne sont en aucun cas un compte-rendu fidèle des trois interventions mais une invitation à les écouter dans leur entièreté.

En inaugurant le colloque, Antoine Lilti en donne la thématique centrale précisant que si des indemnités avaient été consenties dans d’autres situations, celle de Haïti a été exorbitante et a été la seule qui a obligé les anciens esclaves à rembourser leurs anciens maîtres, a payé donc lourdement leur liberté. Plutôt que d’événement impensable, selon Michel-Rolph Trouillot, il parlerait plutôt de déni et date le silencement de la Révolution haïtienne dans le récit national français d’après 1848. Mais il y a enfin de nouvelles recherches en France pour percer le mur d’indifférence et de silence. Le présent colloque se place dans une perspective de longue durée : comprendre la Révolution haïtienne dans sa complexité car l’histoire France/Haïti ne peut se réduire à une comptabilité.

Pierre Buteau, ancien Ministre de l’Education, historien – Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie, est intervenu sur « L’état de la paysannerie en regard de la dette de l’indemnité », en rendant hommage appuyé en ouverture à la paysannerie. Il est nécessaire de questionner une historiographie haïtienne, savoir à quels « acteurs » on a affaire. P. Buteau a replacé le scandale de la dette dans le fonctionnement du pays dès le 1er janvier 1804 qui marque, avec la proclamation de l’indépendance, la première crise, une grave crise d’orientation. Différentes forces sociales sont en jeu dont certaines ont les mêmes intérêts mais des projets de société différents. A prévalu le choix d’un état fort avec le maintien de l’économie plantationnaire, mettant en place un état dans l’incapacité de fabriquer du social. Le refus de la paysannerie face à ce choix a obligé à un autre choix : une forme d’économie inédite, le néocolonialisme, qui installe une société qui n’arrive pas à produire, une structure agro-commerciale non productive avec un régime militaro-politique et un Etat despotico-anarchique. Ainsi la dette n’est pas à elle seule responsable de l’impossibilité de développement, même si elle pourrit encore un peu plus une situation déjà pourrie : la paysannerie payera la dette sans le savoir, victime de la rente et de la spéculation.

L’intervention de Lyonel Trouillot, qui n’a pu se faire en présentiel puisqu’il n’a pu voyager, a été transmise en vidéo, « La révolution haïtienne et l’Occident : la fabrique d’un non-événement ». A. Lilti a rappelé que c’était une des grandes voix de la littérature haïtienne et a cité, en particulier son récit de 2004, Bicentenaire.

L’écrivain cite l’ouverture d’Orphée Noir de Sartre en 1948 : « Qu’est-ce donc que vous espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires ? Qu’elles allaient entonner vos louanges ? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu’à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l’adoration dans leurs yeux ? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d’être vus ». Choix de ce rappel car une des difficultés majeures de l’Occident est d’être vu, d’accepter de « se voir dans sa propre contingence ».

Quelle action ont sur les peuples les recherches mémorielles ? Que peut apporter cet entre-soi universitaire ? Pour que leur apport se généralise, Lyonel Trouillot voit dans la littérature, une des manières de subvertir l’Occident en mettant en circulation les œuvres. Il y a nécessité à mettre en pratique « un militantisme de la vulgarisation ».

Il y a une autre réponse qu’il fallait apporter au chantage odieux de la France pour que Haïti soit reconnue comme libre « à égalité ». Il faut faire les comptes entre les différents acteurs. Tout le monde n’aurait pas signé le traité de l’indemnité. L’événement doit être la Révolution haïtienne et non la dette qui est une conséquence de son silencement. La dette a rendu Haïti pauvre mais c’est dans la structuration de cette pauvreté que les oligarchies haïtiennes ont construit leur richesse. Il faut oser nommer les contradictions de la société. Il faut rendre à Haïti son statut de communauté politique qu’elle avait acquis par les armes. Jacques Roumain parlait de « restauration nationale » ; lui préfère « instauration ».

Christiane Chaulet Achour, Collateral, 6 octobre 2025

Liez l’original ici.

Mon compte

Mon compte