Sous-total: $

Leçons d’écologie décoloniale

Mêlant description des territoires pétrolifères canadiens, réflexions académiques et militantisme, Réchauffement planétaire et douceur de vivre tente de relier les enjeux écologiques, sociaux et décoloniaux. Le récit du « road trip en territoire pétrolifère » de l’universitaire Am Johal et de l’activiste Matt Hern est accompagné d’une bande dessinée de Joe Sacco.

Deux phénomènes (au moins) ont fait le tour du monde en 2020 : la pandémie de coronavirus d’une part, les déboulonnages de statues symboles de la colonisation ou de l’esclavage d’autre part. Le premier a rappelé l’extrême dépendance de nos modes de vie à de nombreuses ressources (médicaments, alimentation, etc.) ainsi que les conséquences sanitaires de la destruction des écosystèmes. Le second a réactivé les questionnements autour de l’héritage colonial. En France, les militants écologistes ont convergé avec le Comité Adama autour du slogan « On veut respirer », reprenant les revendications contre les pollutions et celles contre les violences policières subies majoritairement par les personnes racisées. Au-delà de l’actualité, de plus en plus de réflexions académiques ou militantes tentent de lier problématiques écologiques et décoloniales.

C’est également ce que cherche à faire le livre de Matt Hern, Am Johal et Joe Sacco. Réchauffement planétaire et douceur de vivre se présente dès la quatrième de couverture et l’introduction comme un manifeste pour une écologie décoloniale. Les conséquences de l’exploitation des sables bitumineux sur les populations autochtones des provinces de l’Alberta permettent d’illustrer les liens entre écologie et lutte décoloniale. Dans les premières pages où ils explicitent leur démarche, les auteurs affirment que les luttes permettant de faire face au réchauffement planétaire et celles permettant de prendre en compte les revendications des populations autochtones sont « exactement les mêmes ».

Leur démonstration s’élabore au cours d’un voyage à travers différentes provinces du Canada, de Vancouver, ville mondialisée, ultramoderne et prétendument verte, à Fort McMurray, capitale de l’extraction de sables bitumineux en Alberta, en passant par les territoires des Lubicons, nation première du nord de l’Alberta. Chaque chapitre – hormis le chapitre central, contribution de Joe Sacco sous forme de bande dessinée – porte le nom d’un des territoires visités, ainsi que des nations associées à ces territoires, dans un processus de reconnaissance territoriale. Le désir de rendre justice à ces nations autochtones s’inscrit donc jusque dans les titres des chapitres.

Plus largement, les idées des auteurs semblent influencer leur manière d’écrire et de convaincre. Militants, familiers des analyses académiques, fins connaisseurs de nombreux penseurs (Giorgio Agamben, Alain Badiou, notamment), les auteurs n’en fustigent pas moins certaines pratiques universitaires, telles que l’entre-soi ou la dépolitisation des chercheurs. Ils ont donc rédigé un livre à leur image, bigarré. Les longues analyses de concepts ou de questionnements philosophiques succèdent aux descriptions des territoires qu’ils traversent, aux portraits des personnes qu’ils rencontrent dans des bars ou aux comptes rendus d’entretiens avec des militants ou des intellectuels, sans oublier les illustrations de Joe Sacco. Non seulement leur ouvrage semble refléter la démarche qu’ils souhaiteraient voir se développer à l’université, un enseignement hors les murs, en prise avec les territoires et avec les réalités sociales, mais il correspond aussi à leur conception de l’écologie : la nécessaire prise en compte de la complexité et le décloisonnement des pratiques, des disciplines et des luttes.

Deux éléments sont avancés pour lier les problématiques écologiques et décoloniales. D’une part, les peuples autochtones de la province de l’Alberta sont les premières victimes de l’exploitation des sables bitumineux. Ces derniers, souvent réprouvés par les militants écologiques pour les émissions de gaz à effet de serre qu’ils génèrent, sont également à l’origine de nombreuses pollutions environnementales au niveau local : pollution des cours d’eau, extinction de la biodiversité, explosion du nombre de cancers, etc. Ces manifestations sont d’ores et déjà visibles et subies majoritairement par les peuples autochtones. D’autre part, les manières de vivre des peuples autochtones sont présentées par les auteurs comme l’une des réponses à la crise écologique. La « douceur de vivre », présente dans le titre de l’ouvrage, englobe à la fois un rapport au territoire, au travail, au temps et à l’argent qu’il est nécessaire de développer pour sortir du productivisme et du consumérisme. Cette manière de vivre étant déjà pratiquée par certains peuples autochtones, il est indispensable de leur laisser disposer de leurs territoires afin de préserver, d’étendre et de diffuser ces rapports au monde. Cette vision, fortement éloignée de la caricature du bon sauvage vivant en harmonie avec la nature, s’appuie notamment sur les échanges réalisés avec la chercheuse michi saagiig nishnaabeg (territoire situé dans l’actuel Ontario) Leanne Betasamosake Simpson.

Par certains aspects, l’ouvrage rappelle l’enquête de l’anthropologue Nastassja Martin, Les âmes sauvages (La Découverte, 2018), qui documente les conséquences du changement climatique et de l’exploitation pétrolière sur les Gwichin’ d’Alaska. Au-delà de la raréfaction des ressources, c’est le mode de vie et le rapport au monde de cette population arctique qui sont directement menacés de disparition.

La spécificité de la situation nord-américaine quant à la colonisation ne doit pas empêcher les lecteurs français de s’interroger sur la situation nationale. Malcom Ferdinand, dans Une écologie décoloniale, démontre les liens entre destruction de l’environnement et colonisation dans les Caraïbes, de la période de l’esclavage jusqu’au scandale récent du Chlordécone dans les Antilles françaises. Plus largement, alors que l’ensemble du Canada dépend de l’exploitation des sables bitumineux en Alberta, la France dépend quant à elle, en ce qui concerne la production énergétique, de l’exploitation des mines d’uranium implantées dans certains pays africains (le Niger représente presque un tiers de l’approvisionnement français) ou asiatiques (Kazakhstan) et même… au Canada.

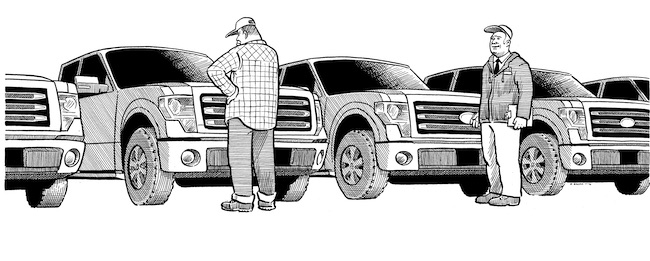

Au-delà des questions décoloniales, les auteurs traitent de nombreux autres sujets plus ou moins liés à la notion de « douceur de vivre », tels que le buen vivir ou encore la dette comme outil d’analyse et d’émancipation. C’est sans doute sur ce dernier point que l’ouvrage est le plus convaincant. Les auteurs présentent la dette comme centrale dans la manière de vivre occidentale, au niveau collectif mais également au niveau individuel. La plupart des travailleurs de Fort McMurray sont d’une certaine manière contraints d’y travailler : s’y côtoient des Canadiens attirés par les salaires élevés promis par l’industrie pétrolière leur permettant de rembourser leur prêt étudiant colossal, l’hypothèque de leur maison, ou encore la dette de leurs cartes de crédit, et des travailleurs immigrés venus des quatre coins du monde attirés par les promesses d’une vie meilleure.

La douceur de vivre présentée par les auteurs, loin d’être un nouvel outil marketing pour citadins diplômés en quête d’un supplément d’âme, est au contraire un rapport au monde émancipateur au service des classes laborieuses permettant de sortir du productivisme et du consumérisme et de développer ce que les auteurs appellent une liberté affirmative : ne pas seulement être « libéré de », mais également « libre de ». Cette brillante démonstration pèche cependant par son inaboutissement : on aurait aimé entendre les auteurs s’exprimer sur certaines voies permettant de rendre possible cette douceur de vivre ; quelques-unes sont défendues depuis plusieurs décennies et reviennent aujourd’hui dans le débat public, comme le revenu universel ou la réduction du temps de travail défendus par André Gorz et discutés au sein de la Convention citoyenne pour le climat, ou encore l’expansion des domaines de gratuité, défendue par le politologue Paul Ariès et expérimentée par certaines municipalités pour les services de transports en commun.

Jill Madelenat, En attendant Nadeau, 7 octobre 2020

Image: Joe Sacco

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte