Sous-total: $

L’écho du monde

La mort rôde dans ma famille depuis quelque temps.

Alors que j’avais été épargné du deuil depuis la mort de mon grand-père paternel, voilà que les deux dernières années ont été celles où j’ai dû porter la disparition de mes trois derniers grands-parents. Malgré l’immense tristesse qui m’a envahi au moment de leurs départs respectifs, j’ai trouvé en moi une étonnante sérénité que j’ai encore du mal aujourd’hui à m’expliquer. C’est peut-être simplement cela vieillir : apprendre à vivre avec la mort…

Briser le silence

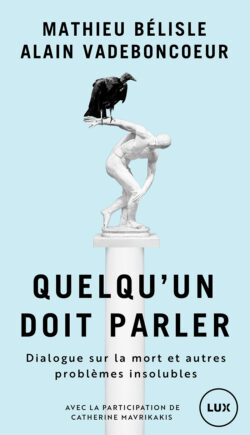

En mai dernier, c’est Mami qui nous a quittés, fermant ainsi le cycle des départs. C’est justement à ce moment que le livre de Mathieu Bélisle et Alain Vadeboncoeur, Quelqu’un doit parler, a trouvé son chemin jusque dans mon bureau. Il est arrivé trop tôt. Je n’avais absolument pas la tête à lire ou à me questionner. Mais il était là, jamais bien loin. Il y a des livres comme ça, qui nous accompagnent même lorsqu’ils ne sont pas lus. Un matin, ce livre s’est imposé à moi comme une évidence. Comme si j’étais enfin prêt, en plein milieu de l’été, à rouvrir mon deuil.

Et j’étais entre bonnes mains. Cet essai, qui arrive à nous mettre un sourire au visage au cœur de la tragédie, m’a tout simplement donné ce qu’il me manquait pour penser la mort sereinement. La forme du dialogue fait contraste, justement, avec ce silence assourdissant entourant le deuil dans notre société. C’est là tout le paradoxe : les auteurs ont trouvé une manière vivante pour parler de la mort. C’est dans cet enthousiasme entre ces deux magnifiques essayistes que j’ai pu prendre le temps de me poser.

Dans ces pages, Alain Vadeboncœur a mis des mots sur une chose, à mon sens, particulièrement importante : la mort n’est peut-être pas aussi taboue que nous voulons le croire dans notre société. Il fait, avec Mathieu Bélisle, son métier d’essayiste: poser le problème autrement. En effet, comme il le mentionne, la mort est présente dans les livres, les séries, les peintures, etc. Nous ne cherchons pas à la cacher. Il est vrai que, lors du décès de mes trois grands-parents, je n’ai eu aucune difficulté à en parler avec des collègues et amies. Pourtant, un trouble persistait chez moi et je n’arrivais pas à le circonscrire avant la lecture de cet essai. Pour cet urgentologue, « notre difficulté avec la mort, c’est peut-être surtout une question de manque d’expérience […] ».

En lisant cette phrase, je me suis souvenu de mon trouble devant le corps inanimé de ma grand-mère. J’ai eu la chance de pouvoir rester dans la même pièce pendant un long moment avec elle. J’étais perdu devant l’absence de rituel pour m’aider à vivre avec ce que la poète Mélanie Noël appelle « l’inséparable distance ». C’est fou tout de même. La mort est l’une de nos rares certitudes et pourtant, nous ne savons pas totalement quoi en faire… J’errais dans ce monde où elle n’était plus.

Ce qui se dépose

Et encore, ce trouble est une chance, celle d’être présent et de pouvoir se recueillir auprès du corps. La mort est une chose, les disparitions associées en sont une autre. Chaque décès vient avec son lot de disparitions intimes.

Le jour où Mami est partie, il y a quelque chose comme un rapport au monde qui a disparu avec elle. Ma mère, au moment de sa disparition, m’a dit si justement ce qui venait de partir avec ma grand-mère : « Je n’ai plus de mère. » Elle a raison. Elle sera toujours sa mère pour les généalogistes, mais plus jamais ses mots ne seront portés par le regard de la femme qui l’a mise au monde. C’est le moment où l’on devient totalement adulte, où l’on perd tous nos appuis pour la suite. À ce moment, avec ma mère, j’ai pris conscience de ces phrases que j’allais devoir porter pour ne pas les laisser mourir. Elle ne me dira plus jamais, avec ce sourire narquois : « Il est bien grand ce petit. » Cette phrase ne me sera plus jamais adressée. Ces mots ont perdu toute leur intimité.

Il y a dans le plus récent livre de Nathalie Plaat, Mourir de froid, c’est beau, c’est long, c’est délicieux, quelque chose qui m’a profondément aidé. Dans cet « essai-création », ce genre qu’elle tente de déployer dans cette nouvelle collection dirigée par Nicolas Lévesque, elle nous présente un amour d’adolescence, son premier amoureux, et sa longue disparition. De la psychose vécue par ce jeune homme à la disparition physique de son corps qui n’a jamais été retrouvé, Nathalie Plaat fait bien plus que le récit de la chute de l’être aimé.

Au fil des pages, on dépasse le simple deuil pour voir l’héritage d’une disparition. Elle montre de quelle manière sa pratique du métier de psychologue est intimement liée à cette relation si charnière dans sa vie, comment son amour d’adolescence a contribué, au fil du temps, à la fondation de ce qu’elle est encore aujourd’hui. Elle me donne le goût de croire que, à défaut d’éviter la mort, on peut faire vivre tous les jours ce qu’il y a de plus beau de celles et ceux qui ont disparu.

Quitter ce lieu

En début de texte, j’avançais timidement que vieillir, c’est apprendre à vivre avec la mort. Or, cela est bien trop philosophique, bien trop brumeux pour un texte sur ma grand-mère dont la voix résonne encore lorsque je ferme les yeux. Plus ce texte m’oblige à plonger en moi, plus je me rends compte que ce n’est pas ça. Devenir adulte, c’est apprendre à vivre avec la mort… des autres.

Je n’ai pas la chance de croire en la vie après la mort. J’en suis incapable, mais j’aimerais. Je le confesse parce que je pourrais vivre en attendant simplement de rejoindre celles et ceux qui m’ont constitué par leur amour et leurs histoires personnelles. Le matin où Mami nous a quittés, je suis resté dans cette chambre longtemps. Je voulais tout mémoriser, mais l’entreprise était vaine. Elle était déjà partie. C’est son dernier « je t’aime » que je cherchais.

Le 2 mai 2024, on s’est parlé pour la dernière fois. Le lendemain, c’est un écho du monde que nous avons perdu. Une musique singulière qui est arrivée à la dernière note. Cet écho, loin de participer au bruit ambiant, continue de résonner en moi. C’est à moi, maintenant, de voir comment je veux l’interpréter.

Félix Morin, Les Libraires, 21 octobre 2024.

Photo : © Les Anti Stress de Monsieur Ménard

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte