Sous-total: $

Le Devoir, 27-28 avril 2013

Eduardo Galeano – De magie et de silence

Montevideo, Uruguay — Figure majeure de la littérature latino-américaine, Eduardo Galeano poursuit depuis plus de 50 ans l’écriture d’une oeuvre inclassable, traitant d’histoire et d’humanité, éclatante de réalisme mais frôlant la fiction. Le Devoir l’a rencontré en Uruguay, dans sa petite maison entourée d’un grand jardin, où il rassemble ses histoires et songe aux nouvelles à cueillir.

Petite et charmante, sa maisonnette est plantée dans un décor vert et fleuri d’une rue tranquille et résidentielle de Montevideo, en Uruguay. On sonne une fois. D’un pas lent, dans un silence solennel, l’auteur et essayiste Eduardo Galeano s’avance jusqu’à la porte grillagée. Son visage, d’abord fermé, s’illumine.

Pas facile de rencontrer l’un des écrivains les plus influents de l’Amérique latine. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, parcourant le monde et ses salons du livre, l’homme est aussi occupé que sollicité. Après un échange de courriels diligent et un rendez-vous, c’est le silence radio. C’est l’ami Pablo, qui sait où il habite, qui insiste et sonne chez lui à répétition. La porte finira par s’ouvrir toute grande.

Généreux en tête à tête, Galeano dira plus tard sa haine du téléphone et autres machines. « J’ai semé, de par le monde, une de mes calomnies préférées à leur sujet, qui est que les machines vivent de nuit et profitent du fait que personne ne les voit pour boire de l’alcool… C’est pour ça que le lendemain elles font des choses inexplicables », raconte l’écrivain de 72 ans, l’air d’y croire. « Elles le savent. C’est pour ça que nous nous détestons. »

Ainsi va le monde de l’auteur des Veines ouvertes d’Amérique latine – grande fresque racontant l’exploitation et le pillage du continent américain, qui a connu un regain de popularité lorsque Chávez l’a offert à Obama en 2009 – baigné dans une sorte de réalisme magique souvent associé à la littérature latino-américaine. Chaque objet, chaque tableau au mur, chaque arbre et fleur de son jardin ont une histoire.

« Cet arbre ginkgo biloba, c’est l’arbre de la mémoire. Quand tout est cendre, il renaît », explique Galeano, en pointant le colosse qui pousse dans son jardin. L’immense ancre de bateau accotée au mur de sa maison est le fruit d’un pari avec un capitaine. Plus loin trône un grand soleil de métal à côté duquel il pose fièrement pour l’appareil photo.

L’intérieur de sa maison, véritable musée reflétant ses pèlerinages et ses amitiés profondes, recèle des oeuvres latino-américaines, surtout autochtones. Ici un tableau d’un ami haïtien, là une étrange gravure qui mélange le profane et le sacré d’un ami analphabète qui n’a « lu » dans sa vie que les images des magazines des salons de coiffure. Même les biscuits de dulce de leche en forme d’étoile qu’on nous sert avec le café viennent de la pluie qui tombe sur Montevideo.

D’histoires et de silence

Galeano parle de chaque chose avec émotion et respect, leur valeur venant davantage de l’histoire que chacune porte. Et il en fait des livres. « Il s’agit de garder les yeux ouverts et l’oreille tendue pour écouter et voir ce qui normalement ne s’écoute et ne se voit pas », note l’écrivain de sa voix caverneuse et réconfortante.

Les histoires à raconter sont partout ; elles peuvent frapper à la porte, mais le plus souvent elles se cachent. Il faut les traquer jusqu’au fond des bibliothèques. C’est ainsi que l’Uruguayen a découvert, dans le lexique d’un ouvrage écrit par un prêtre espagnol, que les Chiriguanos, Indiens du nord de l’Argentine, avaient savamment nommé un livre « peau de Dieu » dans leur langue, le guarani. « Je tombais tout le temps sur ce genre de merveilles, se réjouit Galeano, au sujet de ces “cadeaux de Dieu”. Je n’ai jamais manqué d’histoires à raconter. »

Sur une trame politique et historique qui sert à décrire l’oppression, l’injustice, mais aussi la beauté du fútbol, ses ouvrages se présentent souvent sous forme de courts textes qu’on devine arrondis de fiction, comme autant de fragments qui dépeignent une réalité, même un continent. Son esprit de synthèse s’est forgé dans ses années de jeune adulte, alors qu’il embrassait la carrière journalistique. Déjà, à 14 ans, il goûtait à la censure du président de l’époque pour avoir brossé la caricature d’hommes politiques dans le journal socialiste pour lequel il travaillait.

« Mes années de journalisme m’ont empêché de tomber dans ce que j’appelle l’“inflation verbale”, qui est pire que l’inflation monétaire en Amérique latine. […] Elle se justifie souvent par la prétendue complexité du message mais, en réalité, c’est le déguisement du vide. Quand quelqu’un dit quelque chose, il doit le dire en peu de mots. Ne serait-ce que pour le respect qu’on doit au silence qui dit en taisant, contrairement aux autres langages qui disent en parlant. Et il gagne toujours. Parce qu’il est plus profond. »

Ces sages enseignements lui viennent d’un de ses maîtres, le romancier uruguayen Juan Carlos Onetti (1909-1994), avec qui il partageait le mauvais vin, les cigarettes et le silence. « Onetti passait sa vie couché. Il ne sortait jamais. Et pour donner du prestige à ce qu’il disait, il avait l’habitude de l’attribuer à des grandes civilisations, par exemple les Chinois. Un jour, il m’a dit un proverbe chinois très important dont j’ai su plus tard qu’il n’était en rien chinois, c’était probablement une pure invention. N’empêche, je l’ai toujours eu en mémoire. Il m’a dit : “Les seuls mots qui méritent d’exister sont les mots qui surpassent le silence.” Ça a guidé pour toujours mes pas sur le terrain de la littérature. »

Galeano, l’inclassable

Très critique, l’oeuvre littéraire de Galeano est néanmoins à des lieues du pamphlet. Il refuse d’ailleurs toute étiquette, se vantant d’être inclassable, au grand dam des libraires qui vendent aujourd’hui des livres « comme ils vendraient des caleçons », déplore l’écrivain. « Notre monde a cette mauvaise habitude de vouloir catégoriser les choses, mettre une étiquette dans le front de chacun. Écrivain, avocat, fasciste, de gauche, catholique, et quoi encore ? »

Pour son plus grand bonheur – mais à son plus grand étonnement aussi -, son livre Patas arribas, qui fait dans la satire et la critique des sociétés par l’absurde et est illustré par le graveur mexicain José Guadalupe Posada, s’est retrouvé classé dans la section « humour » des librairies en Espagne. « Ils ont vu les dessins de Posada et ont pensé que c’était un livre de blagues ! Je l’ai laissé là où il était », rigole le fier inclassable.

Galeano s’en fait peu. Le bonheur se trouve dans les petites choses. Sur le sort de l’humanité – rien de moins -, il dit que tous ceux qui font des bulletins quasi météorologiques sur l’humeur du monde dans les journaux et magazines sont de fieffés menteurs. « D’abord parce que l’espoir est une chose qui ne peut pas se mesurer et aussi parce que les vrais changements ne se font pas en dix minutes, ni en dix jours, dit Galeano. On est trop habitué à confondre la réalité avec le spectaculaire, la grandeur avec ce qui est simplement grand. La grandeur est cachée dans les petites choses et n’a rien à voir avec le vide de ce qui est grand. »

Le grand dans le petit, donc. Comme cette autre histoire, qui est venue à lui récemment lors d’une interminable séance de dédicaces dans une foire du livre à Madrid. « Il y avait une file de je ne sais trop combien de kilomètres et je me disais que je n’allais pas m’en sortir vivant. J’y avais passé quatre cruelles heures, mais toute chose pénible a sa compensation. Et j’ai été récompensé parce que, dans cette file de gens qui me faisaient signer des livres pour l’oncle Manolo et la tante Pepa, il y avait un jeune homme, un peu timide, mais avec une bonne tête, qui s’est avancé vers moi. Je lui ai demandé à qui il offrait le livre. À sa mère, son père ? Et il m’a répondu : au fleuve Paraná. J’ai signé et il est parti sans rien dire d’autre, tant il était timide. Moi, je suis demeuré coi mais ravi. C’était la première fois de ma vie que je dédicaçais un livre à un fleuve. » Ne reste qu’à en faire une histoire plus belle que le silence.

***

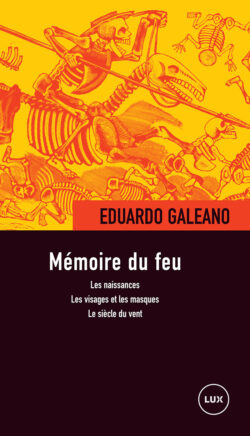

Mémoire du feu, la trilogie

Mémoire du feu est une trilogie dans un seul grand volume. Et 20 ans de recherche, et d’exploration, et d’écriture. « Ça a été beaucoup de travail, mais ça en a valu la peine. Les livres que j’ai écrits par la suite sont plus travaillés, plus polis, mais Mémoire du feu a été ma première tentative de secours des voix non écoutées. Celles des vaincus, des perdants. Les Noirs, les Indiens, les femmes, les rebelles… », raconte Eduardo Galeano. Série de fragments d’humanité tout en poésie, Mémoire du feu a été écrit dans les années 1970, ce que l’auteur doit à la dictature qui lui a fait la faveur de l’expulser du pays. « Je me suis retrouvé avec beaucoup de temps libre et j’ai fini par écrire 1000 pages ! », raconte-t-il en rigolant. Mais pour la première fois au Québec, l’oeuvre est publiée dans un seul et imposant volume, comme pour montrer tout le poids de l’oeuvre dans le temps, qui couvre le continent américain de l’époque précolombienne jusqu’en 1984.

Lisa-Marie Gervais, Le Devoir, 27-28 avril 2013

Mon compte

Mon compte