Sous-total: $

Francis Dupuis-Déri: «La démocratie directe est le meilleur des régimes» 1/2

Francis Dupuis-Déri est l’une des voix de l’anarchisme francophone. Un océan nous sépare de son lieu de vie et de travail — l’homme enseigne au département de science politique ainsi qu’à l’Institut de recherches et d’études féministes de l’Université du Québec à Montréal. Son premier livre, un roman, a paru l’année de la dissolution de l’URSS : il se déroulait dans le futur et les animaux y parlaient ; nous voici bientôt 30 ans plus tard : les animaux ne parlent toujours pas mais Dupuis-Déri écrit encore. Des essais, pour l’essentiel — où l’on croise le peuple, la démocratie, la guerre contre le terrorisme, des manifestants tout de noir vêtus et des ennemies résolues du sexisme. Dans ce premier volet, nous avancerons munis d’un petit outil qui indique généralement le nord…

Prenons un mot, « boussole », que vous utilisez dans un de vos livres à propos de l’anarchisme. Pourquoi notre époque semble-t-elle à ce point désorientée, en Occident ?

Ce sentiment est sans doute le résultat, au moins partiellement, de la déstabilisation des partis politiques qui prétendaient incarner des pôles idéologiques et représenter ou défendre les intérêts de certaines classes. Mais cette déstabilisation vient d’abord de forces extérieures, selon moi. On pense évidemment à la chute de l’URSS, qui a provoqué une onde de choc en Occident et ailleurs, et a permis aux forces libérales et conservatrices d’être moins conciliantes et plus arrogantes. Il ne faut jamais oublier que les premières mesures de politiques sociales ont été prises à la fin du XIXe siècle par des gouvernements plutôt conservateurs qui craignaient un mouvement révolutionnaire qu’ils cherchaient à apaiser. Sans menace révolutionnaire, parlementaires et patronat — il s’agit souvent des mêmes personnes — ont peu de raisons de se préoccuper réellement et concrètement des conditions de vie et de travail des classes moyennes et surtout populaires, sans même considérer les catégories les plus pauvres et marginalisées.

« Sans menace révolutionnaire, parlementaires et patronat ont peu de raisons de se préoccuper réellement et concrètement des conditions de vie et de travail. »

Il ne faut sans doute pas minimiser l’impact de la mondialisation des flux financiers, de la production et du commerce : un phénomène qui a été voulu, planifié et orchestré par les gouvernements progressistes (gauche) ou conservateurs (droite), ou par de grandes institutions internationales qui ne sont que des excroissances des gouvernements et des États. Cela a eu des conséquences fortes sur l’influence des multinationales, le développement et la consolidation de la caste des super-riches et le délitement de la fameuse « classe ouvrière », ou plus précisément de ce qu’on appelait l’« aristocratie ouvrière » qui occupait souvent, de génération en génération, des emplois spécialisés stables, syndiqués et relativement bien payés. Cela dit, la « mondialisation » existait déjà au XIXe siècle, comme on peut le constater en lisant le Manifeste du parti communiste ou l’étude de Suzanne Berger, Notre première mondialisation — et il ne faut pas oublier que les classes moyenne et populaire en Occident en tirent aussi des avantages matériels si l’on considère le faible prix de produits de consommation de l’industrie du vêtement et de l’électronique, certains aliments ou encore le tourisme de masse.

Il faut enfin souligner l’incidence de la concentration des médias privés et du développement fulgurant des nouveaux moyens de communication qui a libéralisé et démocratisé, pour employer des mots très chargés, la capacité des individus d’échanger entre eux, y compris de s’informer, de débattre, de s’identifier, de s’allier, de s’insulter et de se menacer. On le voit bien avec le mouvement féministe, par exemple, qui utilise le Web pour lancer des campagnes aussi impressionnantes que #MeToo, mais qui est vulnérable à des attaques ciblées sous forme d’insultes et même de menaces de mort anonymes. Sans oublier des réseaux Web comme celui des « célibataires involontaires » (ou « incels »), dont certains membres célèbrent des attentats commis par des hommes qui disent vouloir se venger parce que les femmes les auraient privés de la sexualité à laquelle ils prétendent avoir droit, en tant qu’homme. Le confusionnisme est aussi entretenu plus ou moins consciemment chez plusieurs intellectuels, dont certains bénéficient grandement de la visibilité que leur donne le Web.

À qui pensez-vous ?

À une personnalité comme Alain Soral, en France, qui a très bien su manipuler la rhétorique anticapitaliste puisqu’il vient de la famille communiste, tout en éructant des propos antisémites, antiféministes et homophobes. On a qualifié sa posture d’« anti-système », ce qui a séduit bien des gens totalement écœurés par le régime, son élite, et explique que des adeptes français de la démocratie directe et des référendums d’initiative populaire m’avançaient, il y a quelques années, que Soral disait des choses « intéressantes » même s’il s’était prononcé en faveur de l’arrivée d’un dictateur. Et qu’il fallait donc « débattre » avec lui. Il s’agit d’une conception simpliste de la démocratie directe comme régime, où tout le monde devrait pouvoir s’exprimer tout le temps et en toutes occasions — ce qui n’a évidemment aucun sens dans des sociétés libérales-républicaines profondément inégalitaires. Ici, la boussole anarchiste peut nous aider à y voir plus clair.

De quelle façon ?

La démocratie directe est bel et bien le mode de prise de décision le plus légitime. Mais on peut tout de même s’opposer à ce que des gens apportent des propositions non seulement fausses, mais dangereuses et qui stigmatisent et menacent les subalternes et les plus vulnérables. Inviter un tel individu à « débattre » signifie aussi que l’on accepte que des gens soient en danger lors de l’événement, par exemple des féministes ou des personnes homosexuelles, puisque sa présence attirera des antiféministes et des homophobes potentiellement violents. Pour le dire plus simplement, je considère que la démocratie directe est le meilleur des régimes, mais je considère aussi qu’un patron n’a rien à dire dans une assemblée syndicale, qu’un agresseur sexuel peut être légitimement exclu d’une rencontre féministe, qu’un réacteur nucléaire reste une bien mauvaise idée même s’il est autogéré et qu’un groupe de skins néonazis n’est pas plus sympathique si ses membres décident en assemblée générale d’incendier un immeuble où logent des sans-papiers. Mais les conservateurs et les réactionnaires jouent aussi de la confusion en usant d’euphémismes pour marquer leur positionnement politique : ils se prétendent n’être « ni de droite, ni de gauche », comme Alain de Benoist (dont les préoccupations expriment pourtant bien un ethos conservateur et réactionnaire), ou se veulent porteurs d’une « nouvelle sensibilité », comme la revue Argument au Québec (à laquelle j’ai participé quelques années, croyant naïvement qu’il s’agissait d’un espace sincèrement « pluraliste »).

« Les intellectuels conservateurs et réactionnaires sont passés maîtres dans la victimisation : ils se prétendent victimes et se présentent comme de valeureux résistants. »

Votre compatriote Mathieu Bock-Côté est en train de devenir la coqueluche de la droite dure française !

Les intellectuels conservateurs et réactionnaires comme lui sont passés maîtres dans la victimisation : ils se prétendent tout à la fois victimes d’une nouvelle censure ou d’une nouvelle tyrannie, la « rectitude politique », et se présentent comme de valeureux résistants et dissidents qui oseraient dire la vérité et qui comprendraient le « vrai peuple », contrairement aux intellectuels de la « diversité ». Qu’ils puissent avancer leurs thèses sur tant de tribunes prestigieuses prouve par l’absurde qu’elles sont fausses…

C’est la fameuse croisade contre le « politiquement correct »…

Ce mythe était déjà évoqué par des intellectuels conservateurs et réactionnaires dans les années 1990 ! Pensons à Allan Bloom, Pascal Bruckner et François Furet, qui prétendaient même que les progressistes contrôlaient totalement les campus des universités aux États-Unis1 ! Mais pour terminer au sujet de la désorientation politique, il ne faut pas minimiser l’impact — trop souvent oublié — de la guerre permanente que mènent les armées occidentales contre des pays dont la population est à majorité musulmane, que « nos » gouvernements va-t-en-guerre soient progressistes (gauche) ou conservateurs (droite). Cette guerre menée au loin par des armées professionnelles qui subissent très peu de pertes est en cours depuis au moins 1990, soit la première guerre contre l’Irak. Depuis environ 30 ans, soit une génération humaine, les armées occidentales ont détruit, souvent à distance avec des missiles et des bombes, des villages, des villes et des régions entières, provoquant au fil des ans des centaines de milliers de morts et des vagues de migration, tout cela sans aucun plan militaire ou politique à long terme. Les gens qui ont 30 ans aujourd’hui n’ont pas connu un monde où les « Arabes », les « musulmans » ou tout simplement l’islam n’étaient pas l’« ennemi » public numéro un.

Le « péril musulman » a remplacé le « péril rouge ».

Oui, et très rapidement. Or il n’y a pas de guerre sans le développement et la consolidation de sentiments racistes et de renversement du stigmate : il est tout à fait normal, si je peux dire, que l’islam et les personnes musulmanes soient considérés comme des menaces, aujourd’hui en Occident, alors qu’il s’agissait d’alliés quand ils menaient la lutte contre l’URSS, en Afghanistan, avec l’appui des services secrets des États-Unis et d’intellectuels français, comme l’inénarrable Bernard-Henry Lévy. La fameuse musulmane voilée est en « Orient » la victime absolument faible qu’il faut sauver du terrible patriarcat islamiste, au besoin en bombardant son pays pour la libérer, mais elle se transforme en Occident en menace absolument terrifiante pour l’État, la culture et même la civilisation, si bien qu’il faut vite adopter des lois interdisant le port du foulard ici et là.

Mais que permet la boussole anarchiste dans ce cas précis ?

En vertu du principe de solidarité envers les subalternes, elle doit nous orienter vers la solidarité avec la minorité religieuse musulmane, discriminée par les États, marginalisée par des lois et stigmatisée par tant d’intellectuels, y compris progressistes.

La tradition anarchiste, souvent hostile à la religion, entrave-t-elle cette solidarité à laquelle vous appelez ?

Certains anarchistes vouent un culte à l’anticléricalisme et diront donc avoir le droit — en bons libéraux ! — de critiquer toutes les religions. Une boussole peut donc montrer deux directions opposées. Quant aux gouvernements occidentaux, ils entretiennent des alliances confuses à la fois avec des dictatures comme l’Arabie Saoudite, où règne un islamisme rigoriste qui sert de modèle à bien des forces islamistes dans le monde (et qui est un allié du Canada, des États-Unis et de la France, ses très dévoués fournisseurs d’armes), mais aussi avec des dictatures militaires laïques (qui ont écrasé les forces islamistes qui avaient eu le mauvais goût de remporter des élections, comme en Algérie et en Égypte). Désorientation, disiez-vous ? Il faut aussi considérer la déstabilisation produite par des forces intérieures aux partis et qui me semble encore plus évidente en France qu’au Canada. Vous avez une élite politique qui paraît particulièrement égoïste et avide de pouvoir, au point que chaque faction est prête à saborder le parti si cela sert l’intérêt de son poulain. On s’amuse à s’entretuer à coups de procès, d’expulsions et de petites trahisons, et cela même à l’extrême droite, pourtant contrôlée par une seule famille, les Le Pen. Dans une perspective purement fonctionnaliste, les partis français ne parviennent plus à remplir leur rôle de représentant des divers pôles et d’agrégateurs d’intérêts dans une société inégalitaire et pluraliste — ce qu’ils parviennent encore à faire au Canada et au Québec. Certes, les partis continuent à exister, à fonctionner et à offrir des salaires et parfois du pouvoir et même de la gloire à certains individus chanceux ou rusés, mais le parti au pouvoir ne gouverne généralement qu’avec 25 ou 30 % de l’appui de l’électorat — quand on sait bien compter et qu’on prend en considération les votes nuls et blancs et les abstentions (sans compter les personnes mineures et les sans-papiers). C’est un appui ridiculement faible, surtout si on considère l’énergie, le temps et l’argent gaspillés par les partis et les médias pour encourager l’électorat à voter, et même l’endoctrinement à l’électoralisme qu’on nous impose dès l’école en organisant de ridicules élections de conseils d’élèves. Quant aux partis progressistes et révolutionnaires, ils n’ont pas su manœuvrer pour conserver leur influence électorale, malgré leur proximité ou leur symbiose avec plusieurs mouvements sociaux importants.

« Certains anarchistes vouent un culte à l’anticléricalisme et diront donc avoir le droit — en bons libéraux ! — de critiquer toutes les religions. »

Comme ?

La Ligue communiste révolutionnaire [LCR], par exemple. Elle était proche de l’altermondialisme et a tenté une refondation avec le Nouveau parti anticapitaliste [NPA] : opération de marketing politique qui n’a visiblement pas fonctionné. Il faut dire aussi que les partis socialistes et communistes ne comptent presque plus d’ouvriers ou d’ex-ouvriers parmi leur élite, leur équipe politique et même chez leurs membres, ce qui est en partie la conséquence du délitement de la classe ouvrière dont je parlais. Or cette classe ouvrière avait aussi été identifiée dès la fin des années 1960 et les années 1970 comme une force plutôt conservatrice par le marxiste libertaire de l’École de Frankfort Herbert Marcuse, aux États-Unis, ou par des intellectuels néomarxistes associés à l’Autonomie italienne comme Antonio Negri : ils proposaient d’élargir la notion de classe ouvrière ou révolutionnaire à d’autres catégories, comme les étudiantes et les étudiants, les précaires, les sans-papiers, les femmes qui s’échinaient dans le travail domestique, etc. La désorientation peut donc aussi avoir du bon, de mon point de vue, si elle permet de nous sortir d’ornières qui limitaient notre compréhension de la réalité politique, économique, sociale et culturelle. En cela, cette désorientation est peut-être une bonne chose pour les anarchistes ! Mais au-delà de la confusion, il ne faut pas non plus négliger le somnambulisme, pour reprendre l’image du romancier Hermann Broch ou de l’historien Christopher Clark, pour décrire l’Allemagne ou l’Europe marchant aveuglément vers l’hécatombe de la Première Guerre mondiale.

Vers quoi nous conduit ce somnambulisme contemporain ?

Peut-être vers la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Et que nous aurons nous-mêmes menée à sa perte par excès d’extraction, de production et de consommation, par l’avidité des plus grands capitalistes des plus grandes multinationales qui, à elles seules, produisent plus de pollution que des millions d’individus qui s’évertuent à recycler quelques bouteilles et à ne plus utiliser de sacs et de pailles en plastique.

Les mots eux-mêmes sont secoués, voire cul par-dessus tête. En France, la « gauche » et la « droite » sont contestées par d’autres clivages : « progressisme », « populisme », « mondialisme », « souverainisme »… Quel est le regard d’un anarchiste, dont on sait qu’il peut produire plus de 400 pages sur un seul mot, sur cette tempête sémantique ?

Si je voulais répondre précisément à votre question, il nous faudrait travailler chaque cadre national et linguistique séparément et ne pas généraliser abusivement, par exemple à partir du cas des États-Unis, de la France ou même du Québec. La notion de « souverainisme » au Québec est associée aux deux référendums de 1980 et 1995, qui proposaient qu’il se sépare du Canada pour former un nouvel État souverain, en oubliant évidemment les Premières nations autochtones. Mais en France, le « souverainisme » fait écho à des débats au sujet de l’Union européenne, ce qui n’est pas la même chose d’un point de vue historique, institutionnel et politique. Mais le brouillage du vocabulaire politique et la multiplicité des mots n’ont rien de nouveau. On se rappellera la distinction très nette entre « réformiste » et « révolutionnaire » qui est parfois encore évoquée, sans oublier la série d’étiquettes à l’extrême gauche — léniniste, maoïste, trotskyste, guévariste, titiste… — et des postures anti-impérialistes, internationalistes et tiers-mondistes… Bref, je ne crois pas que notre époque soit si différente des précédentes. Les mots sont comme toujours utilisés dans l’arène politique pour marquer son identité et se distinguer, pour se grandir ou diminuer et marginaliser les adversaires, voire les discréditer et les ridiculiser, ou même pour créer volontairement de la confusion. En France, vous avez un président qui a fait sa marque de fabrique en se présentant en campagne électorale comme « ni de gauche, ni de droite ». Aujourd’hui, nous avons un Premier ministre du Québec qui a qualifié de « modérée » sa Loi sur la laïcité car elle interdit aux Québécoises musulmanes qui portent un foulard d’occuper un emploi dans la police, de gardienne de prison ou d’institutrice, mais leur permet d’être animatrices de garderie. L’État québécois stigmatise donc « modérément » les minorités religieuses ! Le cas du mot « laïcité » est tout aussi fascinant : il permet à des progressistes de stigmatiser une minorité religieuse au nom du progrès, de la liberté, et même en prétextant vouloir son bien.

« Le Québec, en tant qu’ancienne colonie du royaume de France, a la mauvaise habitude d’importer de chez vous bien des débats politiques et sociaux, y compris les plus nocifs et ridicules. »

Ce dévoiement de la laïcité, on l’observe aussi chez nous…

Oui, je sais ! Le Québec, en tant qu’ancienne colonie du royaume de France, a la mauvaise habitude d’importer de chez vous bien des débats politiques et sociaux, y compris les plus nocifs et ridicules. Il y a quelques années, des idéologues de chez nous ont calqué le débat qui avait cours en France au sujet du burkini. Cet été-là, il y a finalement eu plus de chroniques publiées contre le burkini que de femmes en burkini sur les plages du Québec… Et que dire du mot « islamophobie », au sujet duquel des intellectuels qui se croient futés précisent qu’il ne peut désigner une posture raciste, puisque l’islam n’est pas une « race » ! Il y a aussi à ce sujet un problème qui touche les réseaux progressistes et qui consiste à croire que le racisme est à la fois une question d’essence — un individu est raciste, ou non — et de gros mots. Mais l’Histoire nous montre que le racisme est aussi une affaire d’effets sur les populations ciblées. Par exemple, l’argumentaire du lobby des planteurs à l’Assemblée nationale française au XIXe siècle ne se limitait pas à dire que les esclaves des colonies étaient d’une race inférieure. On insistait plutôt pour démontrer que l’abolition de l’esclavage entraînerait l’effondrement économique de villes portuaires comme Bordeaux et la ruine de compagnies d’assurance, de banques et de chantiers maritimes, provoquant une terrible misère économique, sans compter les risques de massacres et de guerres dans les colonies et l’incapacité pour ces malheureux ex-esclaves de subvenir de manière autonome à leurs besoins et à ceux de leurs pauvres familles. Voilà un argumentaire modéré en apparence non-raciste, mais qui avait des effets racistes. L’argumentaire développé aujourd’hui aussi bien chez des conservateurs que des progressistes en faveur de la laïcité et de la — prétendue — neutralité de l’État relève trop souvent de cette même logique. De même, celles et ceux qui critiquent, chroniques après chroniques et de manière apparemment raisonnable, tel ou tel aspect de l’islam ou tel ou tel pays à majorité musulmane (Arabie Saoudite, Iran, etc.), ou qui soulignent les problèmes liés à l’« immigration musulmane » ou aux « banlieues » en répétant ne pas être racistes, celles et ceux-là provoquent des effets racistes et participent donc de l’islamophobie.

Nous parlions de la droite et de la gauche. Daniel Colson, un philosophe libertaire français, avance que ce clivage, au regard de l’anarchisme, « sert surtout à assujettir les citoyens » en ce qu’il légitime le cadre représentatif. Comment entendez-vous cette prise de distance ?

Cette division est liée à la répartition des pouvoirs dans l’État moderne européen, entre la couronne et les parlementaires : une lutte qui a traversé l’histoire européenne du parlementarisme depuis son origine, vers le Xe siècle, jusqu’à maintenant avec les luttes entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. D’autres divisions célèbres mais souvent méconnues aujourd’hui ont marqué la modernité politique occidentale. Dans la tradition britannique, par exemple, on peut rappeler les clivages entre patriotes et loyalistes, entre Whigs (libéraux) et Tories (conservateurs) ou entre le parti du pays et celui de la cour. Évidemment, les termes « droite » et « gauche » de l’histoire française ont connu un plus grand succès, même si leur valeur descriptive ou explicative est souvent limitée — surtout si on s’intéresse à des phénomènes qui ne sont pas entièrement solubles dans ce spectre politique, comme le racisme, le sexisme et l’antiféminisme ou encore les agressions sexuelles. La logique simpliste qui associe la liberté à la droite et l’égalité à la gauche me semble peu convaincante, à moins justement de proposer une conception simpliste de la liberté et de l’égalité. Cela dit, je ne suis pas certain que cet étiquetage soit le plus problématique pour les anarchistes en Occident, mais il faudrait mener un sondage pour le savoir ! Je crois que la confusion survient surtout avec la notion d’« extrême gauche » ou de « révolutionnaire », qui désigne à la fois des communistes électoralistes, des communistes antiparlementaires et des anarchistes de diverses tendances, et même des écologistes, des féministes radicales, des queers et des antifascistes, entre autres tendances et courants. Mais les anarchistes que je connais ne débattent pas du découpage entre la droite et la gauche : cela ne semble ni les préoccuper, ni même les intéresser.

Ballast, 12 juillet 2019

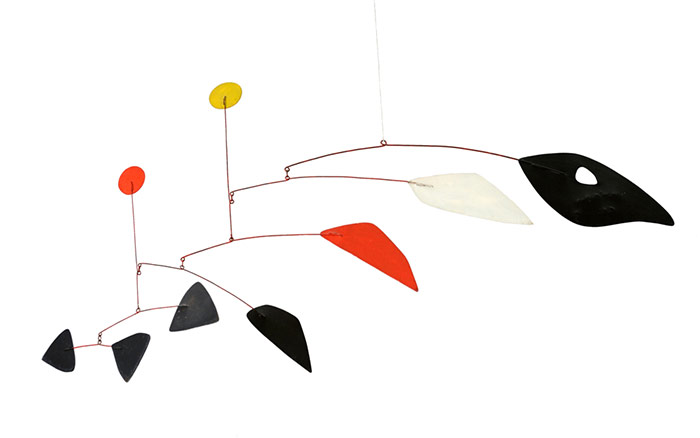

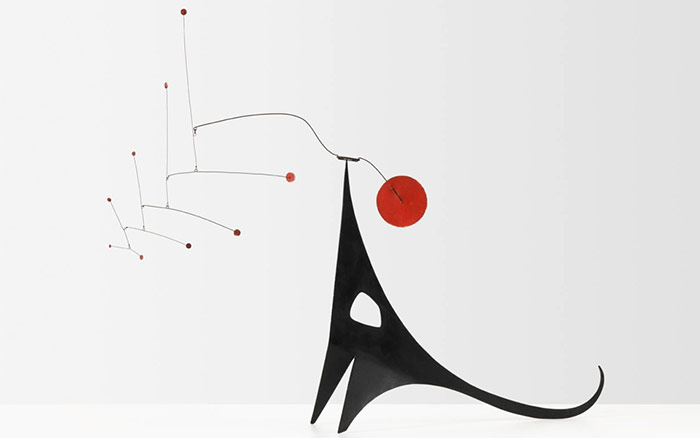

Sculptures d’Alexander Calder

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte