Sous-total: $

Francis Dupuis-Déri: «C’est la rage du désespoir qui me pousse à écrire» 2/2

Quand il n’examine pas la répression des mouvements sociaux, il interroge les larmes des libertaires. Quand il ne s’immerge pas dans l’histoire contemporaine de l’Afghanistan, il décortique la « crise de la masculinité ». Nous souhaitions en savoir davantage sur celui qui enrôle Rousseau dans sa critique du suffrage universel et convoque l’« Espoir / Vaincu » des Fleurs du mal ; Francis Dupuis-Déri, la cinquantaine entamée, s’est prêté au jeu : un second volet aux allures de biographie politique.

Dans un livre paru aux éditions ACL, vous revenez sur votre entrée dans le mouvement anarchiste québécois à la fin des années 1990. Pourquoi son « frère ennemi1 », le communisme, n’a-t-il pas séduit le jeune militant que vous étiez ?

Je ne sais pas si mon histoire personnelle est intéressante pour le lectorat de Ballast. Sans doute pas du tout.

Si, nous sommes curieux !

Puisque vous posez la question… Je peux facilement expliquer mon parcours par la sociologie des mouvements sociaux qui nous apprend qu’on se retrouve le plus souvent à militer dans des organisations et des réseaux parce qu’on nous en a ouvert la voie et la porte, que ce soit dans la famille ou en amitiés. Dans mon cas, il faut préciser qu’il n’y a pas de forte tradition socialiste ou communiste au Québec. Ce n’est donc pas l’Europe, avec des partis communistes de masse historiquement très puissants qui ont marqué des générations d’une même famille. Quant aux anarchistes qui sont peut-être quelques milliers en France, il n’y en avait sans doute pas plus que quelques centaines au Québec dans les années 1970–1980. Bref, je suis né en 1966 et j’ai grandi dans un milieu que je peux qualifier d’apolitique, dans une banlieue de Montréal de la classe moyenne aisée, blanche et catholique : mon quartier correspondait au cliché le plus parfait de la banlieue tranquille nord-américaine, soit un bungalow familial pareil à tous les autres bungalows de la rue, avec une entrée asphaltée pour la voiture, une pelouse bien tondue et des pères de famille qui partaient travailler pour un salaire tous les matins alors que les mères travaillaient sans salaire à entretenir la maisonnée. L’hiver, tout était blanc et j’avais un merveilleux fort de neige que je défendais contre des ennemis imaginaires. J’étais un garçon timide et isolé, mais sportif. Il n’y avait dans mon quartier aucune affiche politique, aucun graffiti et aucun élève de mon école ne militait dans des groupes politiques.

« Mon père disait : Ne dis à personne que nous sommes juifs, on ne sait jamais quand ça pourrait recommencer. Je le trouvais délirant, mais cette identité cachée me donnait un point de vue oblique. »

En fait, je crois qu’il n’y avait pas de groupes politiques dans ma banlieue, sinon des comités des partis politiques officiels, le Parti libéral et le Parti québécois. Je m’intéressais tout de même à la politique, en partie parce que l’histoire de mon père me fascinait : né à Paris en 1936 dans une famille juive-hongroise, survivant par miracle à l’Occupation et à la collaboration, insoumis à 20 ans pour ne pas servir dans l’armée française en Algérie, il avait alors décidé de s’établir définitivement à Montréal où il a épousé ma mère, une Québécoise franco-catholique d’origine acadienne et ouvertement athée. Mon père était lui aussi totalement athée et je n’ai reçu aucune socialisation ou éducation religieuse juive. J’allais à l’école publique catholique, comme il y avait alors au Québec, et j’ai donc subi le « petit catéchisme », la première communion, etc. J’étais en quelque sorte un judéo-chrétien athée… Mais mon père disait, d’un ton inquiet : « Ne dis à personne que nous sommes juifs, on ne sait jamais quand ça pourrait recommencer. » Je le trouvais délirant, mais cette identité cachée me donnait en même temps un point de vue oblique, différent, divergent. L’intérêt pour l’histoire politique s’est d’abord traduit par des jeux de guerre et la lecture de romans de science-fiction. J’ai même fait une présentation sur l’utopie, avec un ami, au congrès Boréal de la littérature fantastique et de science-fiction.

Vous aviez quel âge, là ?

Environ 16 ans… Puis je suis allé suivre des cours d’anglais près de Londres, à Bornemouth, en 1984 ou en 1985, et j’ai été séduit par le mouvement punk. En revenant, j’ai formé ma bande-de-punks-à-moi-tout-seul dans mon quartier, avec ma coupe de cheveux, mes macarons et mes bottes de combat achetées dans un magasin de surplus de l’armée. J’étais ignorant des réseaux de la scène contre-culturelle, je ne connaissais pas les salles de spectacle et je fabriquais moi-même mes T-shirts politiques en faisant imprimer des photos choquantes — par exemple d’enfants éthiopiens au ventre gonflé par la famine ou du rebelle vietnamien assassiné par une balle dans la tête par un officier de l’armée vietnamienne… J’ai tracé les premiers graffitis de l’histoire de mon quartier, en réaction à la famine en Éthiopie. Je mettais en boucle The Wall de Pink Floyd (un film puissant que j’ai revu récemment… pour découvrir qu’il était profondément masculiniste !), War de U2 et, bien évidemment, les Bérus.

Quelles lectures vous marquent, dans tout ça ?

L’Anarchisme de Daniel Guérin et son anthologie Ni Dieu ni maître. J’ai feuilleté un peu les écrits marxistes, mais ça me tombait souvent des mains. J’ai toujours trouvé ridicules les envolées lyriques de type léniniste sur l’importance d’un parti de masse hiérarchisé et discipliné. J’ai beaucoup lu Romain Gary, Albert Camus sur les nihilistes russes (Les Justes et L’Homme révolté) et le biologiste anti-autoritaire Henri Laborit — à propos de qui j’ai écrit mon mémoire de maîtrise en science politique. Ma première conjointe, Josée, m’a sorti de l’adolescence, m’a initié aux choses de la vie… et aux discussions métaphysiques, existentielles et politiques ! Nous avons tracé des passages de « Spleen » de Baudelaire sur le mur de notre chambre. Elle aimait se qualifier de « marxiste autodidacte ». Je commençais à m’intéresser aussi à la théorie féministe et Josée me forçait à la mettre en pratique, dans notre vie quotidienne. Je portais parfois une jupe, intégrée à ma tenue punk, par provocation et pour troubler les normes de genre, mimant ainsi les groupes de musique d’alors qui avaient tous, ou presque, un ou deux musiciens androgynes. Et j’ai commencé à utiliser les toilettes publiques indistinctement de leur assignation à un genre, pratique subversive que j’ai rapidement interrompue car cela rendait mal-à-l’aise des utilisatrices des toilettes pour femmes.

Et à l’université, en science politique ?

Je trouvais plutôt intéressantes les analyses marxistes en théories des relations internationales et je pouvais encore défendre le marxisme quand je tombais sur des étudiants exagérément antisoviétiques. Mais je m’étais senti sympathique des rebelles afghans quand l’URSS a envahi l’Afghanistan, au point de rédiger un travail de session sur le sujet pour bien critiquer cette « intervention ». Et je n’avais pas d’intérêt pour l’Albanie, la Chine ou Cuba. J’ai publié en 1991 un premier roman politique, L’Erreur humaine, où j’exprimais une sympathie pour tous les groupes et catégories subalternes. J’y explorais les voies du militantisme écologiste en mettant en scène le réseau terroriste d’animaux Brigades zoologiques et des écologistes qui cherchaient à sauver la dernière baleine.

Après quoi vous avez publié Lettre aux cons, l’année suivante.

« J’ai la certitude depuis les années 1980 que c’est foutu : l’humanité a accumulé bien trop de stock atomique civil et militaire et produit bien trop de déchets toxiques et de pollution. »

Un court pamphlet contre les élections, oui, orné d’un A-cerclé sur la couverture, mais pour lequel je choisirais un autre titre aujourd’hui. Ce qui m’a fait rencontrer celui qui deviendra mon principal ami et camarade, Marcos Ancelovici, qui écrivait alors dans le journal étudiant et qui militait dans le petit collectif antiraciste autonome Un Québec pour tout le monde, auquel il m’a invité à me joindre. Au-delà de ce nom plutôt banal, ce comité était animé par des anarchistes — et un trotskyste. Mon premier engagement militant, outre les associations étudiantes, a donc été plutôt tardif, soit vers 24 ou 25 ans. Il m’a initié au mode d’organisation, de fonctionnement et d’action anarchiste sans chefferie, autonome, dont j’étais déjà adepte de par mes goûts musicaux, mes lectures et même dans mon travail d’écriture — mais de manière abstraite et théorique. J’avais été un anarchiste en quête d’anarchie et j’avais enfin atteint mon port. J’ai ensuite toujours milité dans des groupes autonomes et anarchistes, contre la police, contre la guerre, contre le capitalisme, exception faite d’un passage très court dans le mouvement souverainiste, vers 2000, alors que je pensais encore possible de concilier l’indépendance du Québec et une sorte de socialisme libertaire, en lien avec l’héritage du Front de libération du Québec [FLQ] et des luttes décoloniales : je m’en suis vite sauvé, suite à un débat absurde sur une éventuelle armée dans un éventuel Québec indépendant…

En 2009, vous écriviez dans un article que l’hypothèse d’un « grand soir », qu’il soit électoral ou insurrectionnel, n’était pas envisageable. 10 ans plus tard, vous écrivez que « l’espérance n’est plus de mise » et qu’il ne nous reste que « le pessimisme combatif ». Nos ennemis ont donc définitivement gagné ?

Nos ennemis ont perdu depuis longtemps, mais ne le savent pas encore… C’est ce qu’annonçait déjà Herbert Marcuse quand il discutait de l’irrationalité de la rationalité du capitalisme ou de l’État. Ces systèmes semblent rationnels car ils maximisent la capacité humaine d’extorsion, de production, d’accumulation et de destruction organisée lors des guerres, par exemple. Mais cette rationalité est irrationnelle car elle mène l’humanité à sa perte, littéralement. Je ne suis ni météorologue, ni géologue, ni géographe, ni physicien, mais j’ai la certitude depuis les années 1980 que c’est foutu : l’humanité a accumulé bien trop de stock atomique civil et militaire et produit bien trop de déchets toxiques et de pollution pour que cela n’entraîne pas d’épouvantables catastrophes. Bientôt ou dans un avenir rapproché, ou dans quelques centaines d’années… Je n’ose même pas imaginer la situation dans 1 000 ou 2 000 ans, quand vont fissurer les silos dans lesquels les déchets nucléaires sont ensevelis et qu’il n’y aura peut-être même plus d’État ou de gouvernement juridiquement « responsable » de ces stocks. « L’espoir, c’est tout ce qui nous reste », me confient des jeunes des écoles secondaires qui se mobilisent pour le climat, et leur mobilisation m’apparaît évidemment comme un signe positif. J’imagine même que dans les prochaines années, plusieurs de ces jeunes vont se radicaliser autant dans leur position idéologique que dans leurs moyens d’action. Car après tout, c’est bien de l’avenir de la civilisation ou de l’humanité qu’il s’agit, et de la survie de milliers d’espèces animales. Mais je carbure surtout au pessimisme car j’ai l’impression depuis longtemps qu’il est trop tard et que les forces conservatrices et réactionnaires sont beaucoup trop puissantes. Bref, je suis encore punk : No Future !

« Nous sommes les fleurs dans la benne à ordures », dit aussi la chanson des Sex Pistols entre deux « No Future ». Et les fleurs crèvent parfois le béton…

Je retiens aussi du punk cette colère, cette rage contre la mégamachine. D’où l’idée de « pessimisme combatif » qui était, je crois, le nom d’une émission de radio punk en France mais aussi le titre d’une chanson du groupe Clair Obscur, de la cold wave, ou encore l’idée de « rage du désespoir » que je partage par exemple avec mon ami Marcos Ancelovici2. Cette notion de « principe désespérance » est inspirée du « principe espérance » d’Ernst Bloch et s’en veut l’inversion. Plusieurs pensent en effet qu’il faut avoir un plan ou un modèle de la société idéale vers laquelle on avance, pour motiver la lutte et la révolte, ce qui correspond au « principe espérance » et à la force de l’utopie. Ernst Bloch a ainsi proposé son « principe espérance » et son « esprit de l’utopie », en écho aux réflexions de Walter Benjamin au sujet d’un passé gorgé de sang mais aussi d’espoir porté par les mouvements en lutte (et souvent vaincus). Ernst Bloch parle d’une « utopie concrète » qui se nourrit à la fois de la connaissance historique et d’une analyse juste de la conjoncture actuelle. Dans une envolée plutôt mystique, Bloch avance que « l’espérance nous rend indestructibles ». Je suis sorti politiquement épuisé, si je puis dire, du XXe siècle, et je regarde le siècle passé avec un très fort pessimisme tant l’État (et le patronat) a révélé toute sa puissance destructrice : guerres mondiales, camps d’extermination, colonialisme, emprisonnement de masse, etc.

Vous avez tout de même participé à des mobilisations sociales, ces dernières décennies !

J’ai été enthousiasmé vers l’an 2000 par des choses qui me semblaient inimaginables dans les années 1980. Et c’est souvent avec exaltation que j’ai participé aux grands rassemblements du mouvement anticapitaliste qui participait de la grande mouvance altermondialiste (les manifestations contre le Sommet des Amériques à Québec, le campement autogéré à Annemasse en 2003 contre le Sommet du G8), à la mobilisation contre l’armée qui défilait dans les rues de Québec avant de partir pour l’Afghanistan, aux manifestations étudiantes de 2012 et aux Assemblées populaires autonomes de quartiers [APAQ]… Comme vous voyez, je suis plutôt dans l’opposition et la contestation plutôt que dans la construction, comme des amies qui participent à la mise sur pied d’espaces autogérés ou se retrouvent à plusieurs à cultiver une terre, loin à la campagne. C’est encore la rage du désespoir et la colère contre l’irrationalité ambiante et instituée qui me pousse à écrire, ainsi que l’inspiration que je ressens en participant à ces mobilisations ou en les observant. La colère face aux forces conservatrices et réactionnaires — y compris chez les camarades — me pousse aussi à travailler régulièrement sur l’antiféminisme, avec des féministes comme Christine Bard, Diane Lamoureux et surtout Mélissa Blais.

« La révolution est quelque chose d’épouvantablement violent et chaotique dans laquelle les idéalistes sont les premiers trahis et broyés. »

Quand je suis particulièrement de bonne humeur, je peux entonner le slogan « De défaite en défaite, nous vaincrons ! ». Mais je sais aussi, pour avoir lu et relu des récits au sujet de l’écrasement de la Commune, des Conseils ouvriers et de l’Espagne anarchiste, entre autres tragédies, que la révolution est quelque chose d’épouvantablement violent et chaotique dans laquelle les idéalistes sont les premiers trahis et broyés. Les anarchistes au sens large, ce qui inclut par exemple les féministes radicales et les queers révolutionnaires, ont tout le monde sur le dos, car tout le monde pense qu’il n’y a pas de solution sans chefferie, sans autorité, sans hiérarchie, et donc sans liberté, sans égalité, sans solidarité et sans sécurité. Même à l’extrême gauche, cette conviction est profondément ancrée, aujourd’hui encore — d’où toute l’énergie gaspillée à refonder des partis et porter des candidatures qui rafle quelques miettes aux élections. Et ce sont les anarchistes qu’on traite de rêveurs et d’utopistes ! Non, je ne suis pas optimiste… Ce qui me rappelle l’extrait de Baudelaire que nous avions tracé sur le mur dont je vous parlais : « l’Espérance, comme une chauve-souris / S’en va battant les murs de son aile timide / Et se cognant la tête à des plafonds pourris ». Désolé de ruiner l’ambiance…

Vous dites d’ailleurs, dans Les Nouveaux Anarchistes, que la défaite des anarchistes en matière d’abolition du capitalisme, du sexisme et du racisme, ne s’explique pas par un déficit stratégique. Vous conviez même les partisans de l’émancipation à rejoindre les libertaires. On s’adresse là à l’amateur de SF : que feraient le Québec et la France s’ils comptaient, après-demain, 30 à 40 % d’anarchistes ?

Je ne peux décider ce que ces anarchistes feraient, mais j’imagine que la première étape serait de tenir des assemblées populaires un peu partout — comme c’est d’ailleurs toujours le cas en période de crise politico-économique : Hongrie en 1956, Argentine en 2000, Kabylie en 2001, Égypte, Espagne et aux États-Unis en 2011… On peut imaginer une chute de régime face à un mouvement populaire de masse, similaire à l’effondrement du Bloc de l’Est — je trahis là mon âge ! Mais il s’agissait surtout pour l’élite d’un changement de garde ou d’un retournement de veste. On peut aussi craindre une réaction des forces armées libérales-républicaines qui écraseraient cruellement ce mouvement. C’est la leçon que je tire du XXe siècle, je vous le disais, et je n’ai pas de raison de croire que nos ennemis du XXIe siècle seraient plus généreux. Y compris d’éventuels gouvernements socialistes. Mais j’aurais un tout autre point de vue si votre scénario d’anticipation se déroulait en Afghanistan plutôt qu’en France ou au Québec : le peuple afghan a l’habitude, depuis des générations, de maintenir de vastes zones autonomes face au gouvernement central et aux armées des États les plus puissants : la Grande Bretagne, l’URSS, les États-Unis et leur coalition. Car contrairement à ce que l’on croit généralement, il y a bien moins de marge de manœuvre et de possibilité de liberté collective en Occident qu’hors de l’Occident, même si la violence y est plus brutale. C’est ce que je retiens des expériences des zapatistes et des Kurdes, que je ne connais qu’à distance, mais qui me semblent incarner — au moins partiellement — des principes anarchistes. Ces expériences, auxquelles vous avez d’ailleurs consacré des textes très intéressants, sont bien plus impressionnantes que tous les squats et toutes les ZAD d’Europe et d’Amérique du Nord ! Je dis ceci avec tout mon respect pour les squatteuses et les zadistes.

Que l’État soit un monstre froid, que les institutions rendent lâches, que l’Assemblée nationale ne représente pas le peuple et que le pouvoir pourrisse tout, ce sont des évidences qu’aucune personne douée de raison ne peut contester. Mais on pourra vous dire que des gouvernements — réformistes, magouilleurs, cyniques ou autoritaires — ont mis en place des avancées pour le grand nombre : baisse du temps de travail, assurance maladie, congés payés, protection sociale, salaire minimal, retraite à 60 ans… Mitterrand, avant son virage libéral, a remboursé l’IVG et Chávez a lancé la « Mission Robinson » pour alphabétiser quantité de Vénézuéliens. Comment changer durablement la vie de millions de gens ordinaires3, qui se moquent de la politique, en s’en tenant aux îlots révolutionnaires, aux marges conscientisées ?

J’espère que ce n’est pas tout ce que vous retenez de Mitterrand et de Chávez ! Si on cherche bien, des politiques bénéfiques à des millions de gens ordinaires ont sans doute été mises en place par tous les gouvernements, et pas seulement ceux qu’admirent nos camarades socialistes. La moindre des choses est d’ailleurs que les États offrent quelques services à leur population, après avoir consacré tant d’énergie pendant des siècles à détruire (et souvent interdire) l’organisation autonome et communautaire — au sens du commun — du travail et de l’aide mutuelle. C’est ainsi que s’est imposé l’étatisme, c’est-à-dire la domination, l’oppression, l’appropriation et l’exclusion « administrées » par et pour l’État « souverain ». Toutes les réalisations que vous associez à de célèbres présidents « socialistes » évoquent des revendications et des projets que portaient des anarchistes dès le XIXe siècle : éducation (mixte) pour toutes et tous, réduction du temps de travail salarié et caisse d’aide mutuelle pour les camarades sans emploi, malades, blessés ou à la retraite, liberté amoureuse et sexuelle et autogestion de leur corps pour les femmes, sans compter l’abolition de la peine de mort et du service militaire…

« Il y a bien moins de marge de manœuvre en Occident qu’hors de l’Occident, même si la violence y est plus brutale : c’est ce que je retiens des expériences des zapatistes et des Kurdes. »

On peut aussi rappeler que le colonialisme a apporté des vaccins et le télégraphe aux peuples colonisés, que la centrale de charbon ou nucléaire fournit à des millions de gens ordinaires la lumière, le chauffage, l’air climatisé et l’énergie pour cuire le repas. Le capitalisme lui-même nous offre tant de produits dont raffolent mêmes les « révolutionnaires », et que nous offrons en cadeau aux gens qu’on aime, y compris ce merveilleux ordinateur avec lequel vous pouvez écrire des textes critiques pour Ballast ! Or je connais peu de socialistes qui s’intéressent aux bienfaits des firmes capitalistes et qui suggèrent de devenir actionnaire de telle ou telle firme pour intervenir dans l’assemblée d’actionnaires afin de favoriser l’amélioration des conditions de travail et de promouvoir l’adoption d’un code d’éthique encadrant la production — cela dit, quelques progressistes voient là une manière d’influencer positivement le capitalisme… Bref, malgré toute cette publicité qui ne nous montre que les bons côtés de l’État et du capitalisme, je préfère marquer ma dissidence à la fois de l’État et du capitalisme, auxquels je collabore trop souvent malgré moi ou malgré tout. Je prépare d’ailleurs un petit livre en faveur de l’abstention…

Un second, donc ! Si vous deviez résumer en deux mots les raisons de votre refus principiel de voter, que diriez-vous ?

Je ne partage pas la foi envers un nouveau prétendant au trône. Je suis allergique à la logique de discipline de parti. Et, surtout, je refuse ce jeu de culpabilisation qui consiste à (me) faire croire que je peux améliorer la vie de millions de gens ordinaires par mon seul vote ou mon engagement dans un parti. Quelle arrogance ! Quelle naïveté ! Et je n’ai pas la prétention, l’énergie, le talent, la ruse et les appuis pour devenir moi-même chef d’État et imposer l’anarchie au Québec !

Il nous reste donc à changer nos vies à notre échelle ?

J’ai le privilège d’écrire et d’être publié, ce qui m’aide beaucoup à « gérer » ma colère et mon désespoir, mais il s’agit là d’un geste narcissique et surtout insignifiant à l’échelle de la société. Malgré le temps et l’énergie que je consacre à mon emploi, je parviens parfois à militer dans des réseaux anarchistes ou anarchisants, contre la police ou la guerre, entre autres causes. Il est vrai que s’exercent dans ces réseaux militants des dynamiques d’exclusion et qu’on s’y retrouve entre-soi, comme dans tous les réseaux sociaux, y compris les partis. Mais vous savez : plusieurs anarchistes sont aussi des gens ordinaires, et militer ainsi change nos vies, au moins momentanément… J’imagine que c’est encore plus vrai pour des classes ou catégories subalternes, comme les femmes dans les réseaux féministes ou les autochtones au Canada dans les cercles traditionalistes.

Ballast, 14 juillet 2019

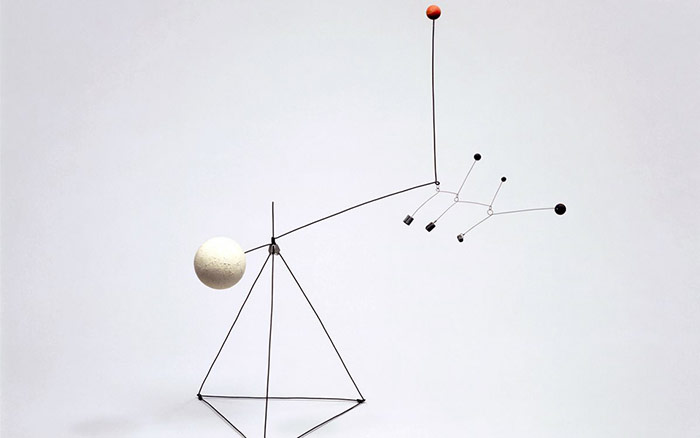

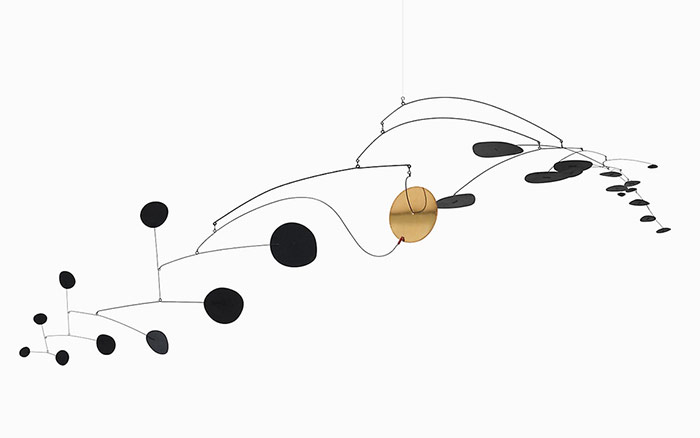

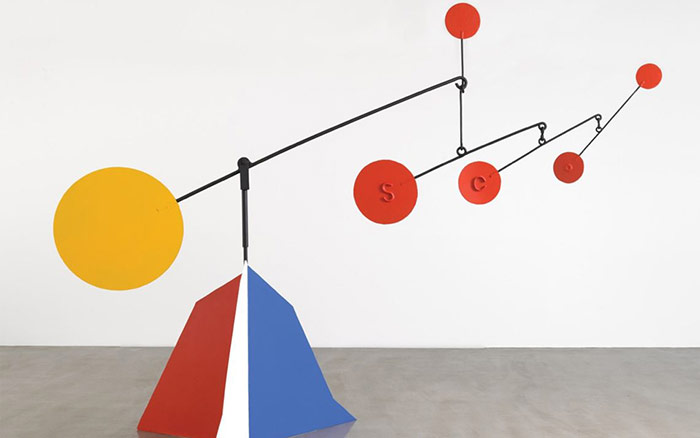

Œuvres d’art: Alexander Calder

Photographie de vignette: Nathalie St-Pierre

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte