Sous-total: $

Des francophones anticapitalistes, libertaires, anticléricaux et internationalistes

Il y a un siècle, quelques centaines de militants montréalais adhéraient aux idées communistes de la gauche révolutionnaire

Au début du 20e siècle, dans la très catholique et très conservatrice province de Québec, plus précisément dans les quartiers ouvriers de l’île de Montréal, les idées socialistes en provenance d’Europe trouvaient écho chez de nombreux citoyens.

«Cette culture révolutionnaire s’articulait autour de notions telles que le communisme, l’anticapitalisme, l’anticléricalisme et l’internationalisme, explique le doctorant en histoire, Mathieu Houle-Courcelles. Il existait une réelle conscience révolutionnaire chez certaines communautés montréalaises, notamment chez des francophones.»

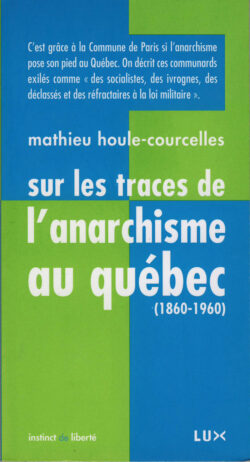

Le 1er septembre, Mathieu Houle-Courcelles a fait la soutenance de sa thèse. Le titre de sa recherche doctorale est Ni Rome, ni Moscou: l’itinéraire des militants communistes libertaires de langue française à Montréal pendant l’entre-deux-guerres, soit entre novembre 1918 et septembre 1939. Dès 2008, le doctorant publiait chez Lux Éditeur une première recherche sur ce thème intitulée Sur les traces de l’anarchisme au Québec (1860-1960).

«Ces militants, poursuit-il, étaient regroupés autour d’une figure importante de l’histoire du mouvement ouvrier au Québec: Albert Saint-Martin. Ce greffier-sténographe à la Ville de Montréal, également éducateur, activiste social et socialiste militant, est considéré comme le pionnier du socialisme chez les francophones québécois. Il fut pendant plus de 30 ans au cœur des combats de la gauche révolutionnaire. Il a entre autres organisé des institutions communautaires comme l’Association humanitaire, qui vient en aide aux chômeurs, et l’Université ouvrière. Pamphlétaire, il a critiqué avec virulence notamment l’Église et la bourgeoisie. Utopiste, il a imaginé une société débarrassée de l’argent, de la propriété privée, de l’État.»

La collecte de données a représenté un véritable travail de moine pour le doctorant. Ses sources étaient les quotidiens de l’époque, ainsi que la presse militante. Il a aussi parcouru des centaines de rapports de surveillance policière.

«De nombreux groupes militants existaient à Montréal dans l’entre-deux-guerres, dit-il, mais ils ont publié très peu de journaux. Ma principale source s’est trouvée du côté des archives policières. Une autre source importante a été les fonds d’archives du procureur général du Québec.»

Jusqu’en 1914, ces groupes étaient issus d’une matrice commune, le socialisme. «J’ai trouvé plusieurs points de convergence dans leurs pratiques, indique Mathieu Houle-Courcelles. Aucun groupe n’arrive à être dominant sur les autres. La première manifestation de rue que j’ai pu trouver est celle du 1er mai 1906. On se donne chaque année un espace commun, important, remarqué. On participe d’un même mouvement international.»

Ni Rome ni Moscou

En octobre 1917, les bolchéviques prennent le pouvoir en Russie. Ce grand bouleversement ne passe pas inaperçu à Montréal. À partir de 1918, les socialistes et les anarchistes francophones prennent position publiquement en faveur de l’action des révolutionnaires russes.

«Les militants francophones montréalais se considèrent eux-mêmes comme des bolchéviques, ce qui entraîne une surveillance policière étroite de leurs activités, souligne le doctorant. Ils savent très peu de choses de ce qui se passe en Russie. Mais ils savent qu’une révolution est en marche. Les bolchéviques installent un système. Les militants québécois disent: “C’est merveilleux ce qui se passe là-bas, tous nos espoirs sont en train de se réaliser”. Puis vint le désenchantement. Au début de 1924, ils ont tourné la page.»

Après avoir rompu leurs liens avec Moscou, les militants communistes libertaires mettent sur pied des projets très concrets. L’un des plus achevés est l’Université ouvrière de Montréal. Créée en 1925, elle sert d’ancrage à une panoplie d’activités dans un quartier populaire canadien-français. Jusqu’à 2000 personnes assistent aux conférences où il est question de religion. Dans leurs présentations, les conférenciers adoptent une approche rationaliste. Ils dénoncent les dogmes de l’Église catholique ainsi que son rôle dans le maintien des inégalités de classe.

«J’ai lu les textes des conférences données en 1933, explique Mathieu Houle-Courcelles. J’ai répertorié plusieurs dizaines de références à la religion catholique. C’est le thème numéro un cette année-là. Le ton est provocateur, démagogique.»

Le doctorant rappelle que l’anticléricalisme est ce qui distingue les militants francophones des autres groupes ethnolinguistiques montréalais dans l’entre-deux-guerres.

«Le Parti communiste du Canada, poursuit-il, voyait cette lutte comme perdue d’avance, que cela allait attirer les coups d’une institution puissante comme l’Église catholique.»

Chez les militants francophones, on observe des gestes assez étonnants de rupture avec l’Église. Certains couples donnent à leur enfant un prénom rationaliste comme Zola, Hugo ou Jaurès. Dans ces milieux, on prône l’amour libre, puisque le mariage civil n’est pas autorisé. Un auteur anarchiste publie Douze preuves de l’inexistence de Dieu. On chante des chansons anticléricales dans les assemblées de l’Université ouvrière.

«Les militants cherchent une alternative au mariage religieux, indique-t-il. Le recours à des prénoms rationalistes répond à un désir de cohérence entre la vie publique et la vie privée. Ces exemples traduisent un peu l’état d’esprit de ces militants.»

L’action directe

Au début des années 1930, les stratégies de l’Association humanitaire de Montréal reposaient sur l’action directe: sit-in, occupation de bureaux, occupation de la voie publique, même grève de la faim.

À compter de 1931, les activités anticléricales du milieu communiste libertaire montréalais sont dans le collimateur des associations, des intellectuels et des militants catholiques. Ceux-ci font pression sur le gouvernement du Québec pour faire fermer définitivement l’Université ouvrière. Ils font paraître des lettres d’opinion dans Le Devoir et Le Bulletin des agriculteurs. Comme ces lettres ne suffisent pas, on envoie de jeunes militants aux assemblées pour qu’ils contredisent les conférenciers. Certains s’en prennent physiquement à des membres. La réaction ira encore plus loin. On saccagera les locaux de l’Université et on brûlera les livres de la bibliothèque. De son côté, le gouvernement adoptera un projet de loi spécial visant à annuler la charte de l’établissement. Enfin, en 1933, Albert Saint-Martin et le militant Gaston Pilon sont arrêtés par la Sûreté du Québec. Ils seront jugés et reconnus coupables de libelle blasphématoire, le premier pour ses écrits contre le clergé, le second pour ses attaques contre le pape et l’Église. En 1937, l’adoption de la loi spéciale visant à protéger la province contre la propagande communiste, dite loi du cadenas, met un terme aux activités des militants encore actifs.

«L’expérience de la gauche communiste montréalaise du début du 20e siècle a trouvé un écho dans les luttes menées par les groupes populaires et les associations de défense des droits sociaux qui émergeront après la Révolution tranquille des années 1960, affirme le doctorant. Une filiation s’est établie a posteriori. Des pratiques ont laissé des traces.»

– Le Passe-Temps, 8 avril 1905

Yvon Larose, Nouvelles, Université Laval, 14 septembre 2020

Photo: Un groupe de militants socialistes montréalais au début du 20e siècle. Cette photo fut publiée dans le magazine mensuel américain International Socialist Review de novembre 1912.

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte