Sous-total: $

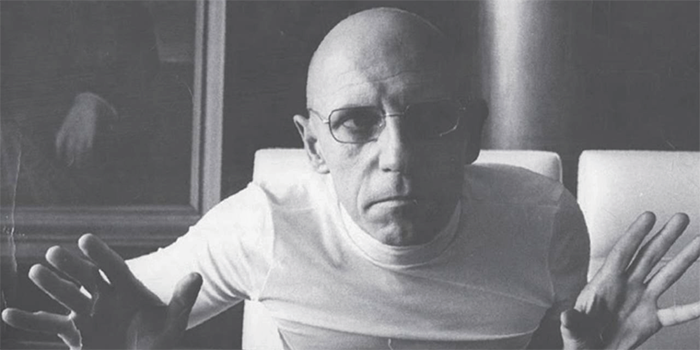

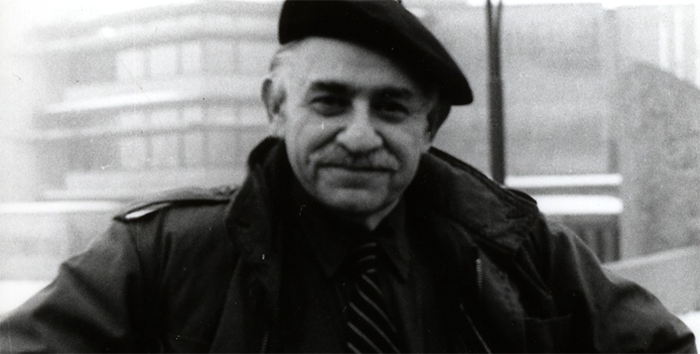

Daniel Zamora: «La résistance chez Foucault ne prend plus vraiment le visage de la lutte des classes»

Dans « Le dernier homme et la fin de la révolution : Foucault après Mai 68 »

(Lux, 2019), co-écrit avec Mitchell Dean, Daniel Zamora revient sur

l’analyse de Michel Foucault sur le néolibéralisme, notamment dans ses

cours au Collège de France en 1977 et 1979, publiés dans « Naissance de la biopolitique ». Le sociologue était-il un néolibéral de gauche ? Les choses sont un peu plus complexes semble-t-il.

Le Comptoir : Les héritiers auto-proclamés de Foucault sont très divers, ils vont de libertaires de gauche à des cadres du Medef, en passant par des socio-démocrates ou les reliquats de la “deuxième gauche”. Comment l’expliquer ? Comment situer Foucault ?

Daniel Zamora : Je pense qu’il y a tout d’abord le réflexe peu orthodoxe d’un certain nombre d’intellectuels d’adosser au philosophe leur propre agenda politique. Se placer sous l’autorité d’une grande figure de la vie intellectuelle pour légitimer son propos est une pratique courante. Elle a cependant atteint un degré particulièrement délirant dans le cas de Foucault. La contextualisation la plus élémentaire de son travail est difficile en France. Il faut s’interroger sur ce qui explique qu’aujourd’hui, les travaux les plus stimulants sur l’histoire intellectuelle française de cette période, sont souvent le fait de chercheurs anglo-saxons tels que Michael Behrent ou Michael Scott Christofferson. Il faut aussi se demander quelles sont les raisons pour lesquelles rappeler son association avec les “nouveaux philosophes” ou la deuxième gauche” est si difficilement audible.

Il est quelque peu ironique qu’un autoproclamé “historien du présent” soit désormais lu et interprété dans l’abstraction totale du présent qui fut le sien. Ceux qui aiment aujourd’hui s’en réclamer préfèrent façonner un personnage conforme à leurs propres attentes.

« Les textes ou les concepts qui ont pu compter dans sa vie ne l’intéressaient que comme des manières d’interroger son présent. »

Plus fondamentalement, je pense que cette immense diversité découle aussi en partie de la manière dont Foucault a lui-même présenté son travail. Il n’a jamais cherché à construire un système de pensée ou une grande théorie du social, se définissant plus généralement comme un “expérimentateur”. Les textes ou les concepts qui ont pu compter dans sa vie ne l’intéressaient que comme des manières d’interroger son présent. Il a ainsi pu se dire “structuraliste”, se frotter au maoïsme de la gauche prolétarienne ou, plus tard, mobiliser les idées du néolibéralisme dans sa lutte contre tout ce qui assigne l’individu à une certaine conception de lui-même. C’est de là que vient sa fameuse métaphore comparant ses livres à des “boites à outils” qu’on pourrait mobiliser à l’envie. Cette perspective a cependant ses limites.

Un concept n’est jamais totalement indépendant du contexte et des objectifs qui l’ont vu naître. Il reste toujours partiellement prisonnier de son architecture. On peut ainsi s’interroger sur la pertinence des incessantes incantations visant, par exemple, à concilier dans une grande synthèse Marx et Foucault, alors que durant la fin de sa vie ce dernier cherchait précisément à se “débarrasser” du marxisme. Il en va de même pour ceux qui en font un penseur hostile au néolibéralisme.

Qu’apporte l’analyse du néolibéralisme de Foucault ?

Son analyse est remarquable en ce qu’elle constitue l’une des premières tentatives d’étude attentive du néolibéralisme comme collectif de pensée. Tant pour ce qui l’unit que pour les grandes différences qui y cohabitent. On oublie souvent qu’entre Friedman et Hayek il y a des gouffres intellectuels. Il faudra pourtant attendre les années 1990 pour voir émerger des ouvrages plus fouillés en matière d’histoire intellectuelle et d’analyse du néolibéralisme. Foucault nous offre dès lors l’une des premières interprétations stimulantes de ces principaux concepts et perspectives.

Il le distingue notamment du libéralisme classique en ce qu’il n’est pas un “laisser-faire” mais au contraire, une politique active de construction du marché. Il n’y aurait pas d’un côté le domaine de l’État et de l’autre le libre jeu du marché. Foucault remarque, assez justement, que chez les néolibéraux autrichiens, l’échec du libéralisme économique du XIXe siècle les a menés à concevoir leur doctrine comme une construction active et consciencieuse d’un marché qui n’a par conséquent rien de naturel. « Il ne va pas y avoir le jeu du marché qu’il faut laisser libre », explique-t-il dans ses leçons, « puisque précisément le marché, ou plutôt la concurrence pure, qui est l’essence même du marché, ne peut apparaître que si elle est produite, et si elle est produite par une gouvernementalité active. »

Autre élément d’analyse intéressant, cette fois renvoyant surtout au néolibéralisme américain, c’est le fait qu’il conçoit cette nouvelle gouvernementalité néolibérale comme « environnementale ». Elle ne viserait pas à produire des subjectivités mais à stimuler les individus à agir de certaines façons en agissant essentiellement sur leur environnement économique. Le néolibéralisme comme « technologie de l’environnement », dit-il dans ses leçons, annonce un « recul massif par rapport au système normatif-disciplinaire ». Foucault remarque bien que pour quelqu’un comme Gary Becker, le crime doit être traité en agissant sur les incitants économiques et non en façonnant des subjectivités criminelles. Dans la perspective néolibérale, le criminel est simplement une personne dont le calcul coûts/bénéfices penche vers le crime.

L’objectif de l’action économique est par conséquent de modifier ces variables pour faire diminuer “optimalement” “l’intérêt” au crime. Foucault comprend donc le néolibéralisme non comme un retrait de l’État, mais comme un retrait de ses techniques d’assujettissement. Il ne chercherait pas à nous assigner à une certaine identité, mais simplement à agir sur notre environnement.

« Critiquer le néolibéralisme consiste non pas à transcrire l’image qu’il se donne de lui-même mais, au contraire, à défaire la mythologie qu’il s’est construite. »

Pour le principal penseur des techniques de normalisation modernes, ce n’est pas rien ! Cette analyse explique la connexion profonde qu’il y a entre le déploiement du néolibéralisme comme forme de gouvernementalité dans la France du milieu des années 1970 et la promotion, par Foucault, de l’invention de nouvelles subjectivités. Loin de s’opposer, les deux vont, à ses yeux, de pair. Plus ouvert au pluralisme, le néolibéralisme semble alors offrir un cadre moins contraignant à la prolifération d’expérimentations minoritaires.

Tout cela constitue cependant moins une critique du néolibéralisme qu’une manière de rendre intelligible sa rationalité. À ce titre, il n’est pas anodin que Gary Becker, l’un des pères du néolibéralisme américain, se soit trouvé en parfait accord avec l’analyse qu’a fait Foucault de ses propres textes. Critiquer le néolibéralisme consiste non pas à transcrire l’image qu’il se donne de lui-même mais, au contraire, à défaire la mythologie qu’il s’est construite.

L’analyse de Foucault sur le néolibéralisme semble rigoureusement ignorer l’expérience Pinochet, qui démarre en 1973, et le fait que cette “gouvernementalité” peut s’accommoder de l’autoritarisme. Elle semble curieusement anhistorique.

C’est en effet un choix délibéré de Foucault. Si Thatcher et Reagan n’étaient pas encore au pouvoir à l’époque, on pouvait cependant déjà percevoir les traits conservateurs qu’allait revêtir cette conquête politique. Ainsi Foucault connaissait bien la politique de Ronald Reagan alors gouverneur de Californie, où il séjournait régulièrement à partir du milieu des années 1970. Et l’association de Milton Friedman à la campagne du républicain hyper conservateur Barry Goldwater lors de l’élection présidentielle de 1964 ne lui avait probablement pas échappé.

Je pense cependant que son analyse est tout de même située historiquement, mais plutôt dans le contexte français. Pour la comprendre, il faut la placer, d’abord, dans le contexte de l’opposition croissante des intellectuels au programme de l’union de la gauche et du socialisme d’après-guerre. Et, ensuite, comme prenant part aux réflexions portées par la “deuxième gauche” en France, organisée autour de figures telles que Michel Rocard au PS ou Pierre Rosanvallon à la CFDT. Dans cette configuration où une partie de la gauche s’interroge sur son avenir, Foucault ne voit par conséquent pas le néolibéralisme comme un repoussoir, mais cherche plutôt à en faire, pour reprendre Serge Audier, un « usage intelligent » pour déployer une alternative au socialisme.

Il s’intéresse alors au néolibéralisme comme “gouvernementalité”, comme manière de penser la politique, plutôt que comme agenda économique. Cet usage du néolibéralisme est par ailleurs motivé, en France, par le contexte très particulier des politiques menées par Valéry Giscard d’Estaing. Foucault voit le développement du néolibéralisme en France avec le gouvernement de Giscard comme un point de rupture avec le clivage classique “gauche-droite”. En effet, il remarque, comme l’a très bien observé Serge Audier, les excellentes relations qu’entretient Giscard avec les socialistes du SPD allemand d’Helmut Schmidt. Il faut se rappeler qu’avant un tournant plus conservateur en 1976, sa présidence est marquée par la dépénalisation de l’avortement, la visite des détenus en prison, la fin de la censure ainsi que l’abaissement de l’âge légal du vote. Le néolibéralisme n’est dès lors plus perçu dans le strict cadre de l’opposition gauche-droite, mais comme une gouvernementalité prête à redessiner la manière dont on pense la politique elle-même.

Foucault perçoit gaullistes et communistes comme appartenant au camp “social-étatiste” pour reprendre la terminologie de la deuxième gauche alors que giscardiens et rocardiens semblent dessiner un camp moins centré sur l’État en lui opposant les vertus de la société civile et de l’entreprenariat. C’est d’ailleurs cet aspect que Geoffroy de Lagasnerie ou Christian Laval semblent totalement ignorer dans leurs ouvrages. Foucault ne cherche pas à réinventer la gauche ou à interroger le néolibéralisme dans le vide mais, dans le contexte politique qui était le sien, en discussion avec la deuxième gauche notamment.

En ce sens, l’analyse de Foucault n’est-elle pas purement théorique ?

En effet. Autant Lagasnerie a raison de voir dans ces cours non une dénonciation mais précisément une expérimentation intellectuelle, autant cette expérimentation visait à interroger son et pas notre présent. Dans un contexte où il pense que les questions d’inégalité ou d’exploitation sont globalement résolues et où l’idée de la révolution est dépassée, c’est l’autonomie des individus qui est en jeu. Si le pouvoir ne doit plus être “pris”, il faut constituer, en son sein, des espaces où les individus peuvent se réinventer et expérimenter d’autres formes d’existence. La critique se concentre alors chez lui sur tous ces dispositifs d’assujettissement que sont la Sécurité sociale, l’école, la justice, etc. Elle doit nous permettre d’être, pour reprendre sa fameuse phrase en référence aux Lumières, « pas tellement gouvernés ».

Comme le pouvoir est omniprésent, la réflexion de Foucault n’aspire pas à en “libérer” l’individu, mais vise plutôt à accroître son autonomie. En ce sens, si le changement doit avant tout se faire par la prolifération d’expérimentations minoritaires, cette gouvernementalité néolibérale “environnementale” peut, à ses yeux, élargir les espaces d’autonomie au sein du pouvoir, émancipés de la normativité “social-étatiste”.

Cette idée n’est d’ailleurs pas restreinte à Foucault. On se souviendra, dans ce même contexte, de la perspective d’André Gorz à propos du néolibéralisme. Dans le Nouvel observateur, il écrit alors sous le pseudonyme de Michel Bosquet que « si le giscardisme arrive à désengager le pouvoir central et à dégager de nouveaux espaces où peut s’exercer l’initiative collective, pourquoi ne pas en profiter ? » Si Giscard est néolibéral, ajoute-il, « il ne s’en suit pas que la libéralisation de la société soit nécessairement un projet de droite ». Il poursuit en soulignant que « partout en Europe il y a aujourd’hui entre néolibéraux et néo-socialistes des échanges et des osmoses partiels »[i]. Pour Gorz comme pour Foucault, le néolibéralisme ne constitue pas une solution, mais ouvre à leurs yeux des perspectives pour investir cet espace libéré de l’État par d’autres types d’expériences. Bien entendu, leur diagnostique ne s’est pas exactement réalisé et ces pans entiers de l’État ”libérés” par les politiques néolibérales n’ont pas mené à une politique d’émancipation. Le désinvestissement de l’État n’a pas mené à des proliférations d’espaces autonomes et le discours sur l’autonomie à paradoxalement transformé l’État social en machine “d’activation” plus disciplinaire qu’émancipatrice. Mais ça, c’est une autre histoire…

Foucault ne croit pas en la révolution, mais plutôt en des micro-résistances quotidiennes et en la nécessité « d’inventer [sa] vie ». En outre, il pense que la « relation de soi à soi » est le point « premier et ultime » de « résistance au pouvoir politique ».

Pendant très longtemps Foucault n’a pas réellement offert de perspective quant à la transformation sociale. Il dressait des portraits éblouissants des dispositifs de normalisation, du pouvoir, de la discipline des corps, etc. Mais la résistance était généralement la grande absente. Son sujet était assez passif, incapable de répondre au pouvoir. Ce n’est, je pense, que durant sa dernière décennie, au travers de son attention pour les techniques de soi, qu’il va commencer à donner une plus grande autonomie au sujet. Le pouvoir se dessine alors lentement comme un mélange entre des techniques de contrainte et des techniques de soi au travers desquelles le sujet se constitue lui-même. Pouvoir et résistance sont désormais deux faces d’une même pièce. Le rapport à soi devient alors un espace potentiel de liberté et d’autonomie que les individus peuvent mobiliser contre le pouvoir.

Dans ce contexte, la résistance chez Foucault ne prend plus vraiment le visage de mouvements sociaux ou de la lutte des classes. Elle découle, dira-t-il à propos d’un forum organisé par Pierre Rosanvallon en 1977, « d’un souci individuel, moral »[ii]. Il n’est plus question de “prendre” le pouvoir ou de transformer le monde au sens classique mais, écrit-il, de « changer notre subjectivité, notre relation à nous-même »[iii]. La question du modèle de société est dès lors remplacée par la manière dont nous devrions vivre en société. Foucault propose un “art”, une “stylisation” des modes de vie plutôt qu’une stratégie politique. Se changer soi, peut alors être à l’origine de ce que Deleuze appellera les “révolutions moléculaires” modifiant la société par le bas. En d’autres termes, c’est l’éthique qui tient désormais lieu de politique.

« En réalité, l’idée selon laquelle des révolutions “moléculaires” décentralisées pourraient d’une certaine façon mener à des effets agrégés de grande ampleur, s’est révélée totalement irréaliste lorsqu’elle est appliquée aux relations économiques. »

Inutile de préciser que ce tournant aura des développements plus qu’ambivalents durant les décennies qui vont suivre son décès en juin 1984. En situant principalement la résistance dans le rapport à soi, Foucault a substantiellement réduit la portée de la critique sociale. Elle va paradoxalement mettre hors de portée les structures économiques et politiques qui façonnent précisément le cadre dans lequel ce “rapport à soi” peut être expérimenté. Les questions autour de l’exploitation, de la division inégale du travail (prenant désormais une échelle planétaire) ou des inégalités économiques disparaissent et semblent totalement inaccessibles par le biais de ces “micro-résistances”.

En réalité, l’idée selon laquelle des révolutions “moléculaires” décentralisées pourraient d’une certaine façon mener à des effets agrégés de grande ampleur, s’est révélée totalement irréaliste lorsqu’elle est appliquée aux relations économiques. Si l’on voulait être polémique, on pourrait même s’interroger sur le rapport qu’entretien cette vision avec le néolibéralisme. « N’oubliez pas d’inventer votre vie », concluait Foucault au début des années 1980. Cette perspective ne résonne-t-elle pas étonnamment avec l’injonction de Gary Becker de devenir des « entrepreneurs de nous-mêmes » ?

Au fond, vous rejoignez un peu la critique de l’« anarchism lifestyle » dénoncé par Murray Bookchin.

Bookchin a parfaitement raison de voir dans ce qu’il appelle les « insurrections personnelles » de Foucault une sorte de guerilla permanente qui semble toujours vouée à l’échec. Ou du moins, qui semble empêcher toute réflexion sur la manière d’inventer d’autres formes institutionnelles d’organisation de notre existence.

La principale limite de cette perspective est, me semble-t-il, qu’elle présupposait que le capitalisme et le pouvoir reposaient sur une large gamme de micro-pouvoirs opérant dans les relations sexuelles, les écoles, les structures familiales, le savoir, la science, etc. Sous cette perspective, l’État, par exemple, semble alors n’être que l’armature plus générale d’un ensemble de rapports opérants à des échelles plus petites. Se dessine alors la stratégie de subvertir l’État et le capitalisme non pas en l’attaquant de front, mais en agissant à ce niveau micro, c’est-à-dire dans la “vie quotidienne”.

Il serait alors possible de transformer de l’intérieur, par la stylisation de l’existence, par la création d’espaces d’expérimentation, tout l’édifice social. L’idée était qu’au fond, le capitalisme est par nature lié à une certaine forme d’organisation sociale et culturelle ; que pour se reproduire, l’organisation patriarcale de la famille lui serait, par exemple, nécessaire. Cependant l’histoire a plutôt montré que s’il peut mobiliser de telles structures, il peut aussi tout à fait s’accommoder, voire promouvoir, d’autres modes de vie ou structures familiales. Il en fait d’excellents marchés à conquérir.

Au fond, le “tout est politique” de Mai 68 a bien entendu permis d’interroger une large gamme de relations de pouvoir qui étaient auparavant invisibilisées. Cependant, il a aussi paradoxalement accompagné un repli de l’action collective et apparaît désormais plus comme le symbole d’une défaite historique que comme une nouvelle forme de révolution. Lorsque les grandes variables macroéconomiques nous semblent inaccessibles, se replier sur la relation à soi ou sur la transformation du langage, c’est un peu faire de nécessité vertu.

Ce genre de conceptualisation a mené à toutes sortes de pseudo-contestations comme les “TAZ” (Temporary automous zone) d’Hakim Bey où un happening dans une prestigieuse galerie d’art peut constituer un espace “temporairement” autonome. Pensons aussi à toutes les variantes, encore très populaires, de modes de consommation alternatifs ou aux “colibris” sensées nous sauver du désastre par leur éthique individuelle.

Êtes-vous d’accord avec Jean-Claude Michéa quand il affirme que Foucault est le complément culturel d’Hayek, Friedman et Gary Becker ?

Je dirais que, plus qu’un « complément » à Hayek et Friedman, le problème de Foucault est qu’il a implicitement fait sienne la représentation qu’ils donnaient du marché. Celle d’un espace moins normatif, moins coercitif et plus tolérant pour les expériences minoritaires que celui de l’État social, soumis à la loi de la majorité. Friedman aimait répéter que « l’urne de vote produit la conformité sans l’unanimité » et « le marché l’unanimité sans conformité ». À ses yeux, le marché constituait par définition, un mécanisme plus démocratique que la délibération politique du fait qu’il protégerait la pluralité des préférences individuelles.

« Autant on trouve chez Foucault d’importants développements sur la manière dont, par le biais d’institutions telles que la Sécurité sociale ou la justice, nous pourrions être assignés à une certaine conception de nous-mêmes, autant il fait totalement l’impasse sur la normativité et la coercition du marché. »

Implicitement, je pense que Foucault a participé à diffuser cette fausse dichotomie. Par là, je ne veux pas dire qu’il faut reléguer aux oubliettes les luttes contre certaines formes de normalisation ou coercition, cet art, disait Foucault, « de n’être pas tellement gouvernés ». De fait, l’État social d’après-guerre visait à reproduire un certain modèle familial, et la justice certains “profils” criminels. Mais par définition, toute politique – qu’elle soit étatiste ou néolibérale – est normative. Et c’est une bonne chose de contester ces dispositifs. Mais cela ne veut pas dire qu’on peut se débarrasser de la normativité. Si l’on décide d’octroyer à tous une allocation universelle en lieu et place de la gratuité des consultations médicales, on substitue une certaine normativité (qui définit certains sujets au travers de certains “droits sociaux”) par une autre (qui fait du “choix” individuel sur le marché la priorité). Or Foucault, dans ce contexte de “l’antitotalitarisme” français, a généralement associé ces dispositifs de normalisation à l’État et par ce biais, a implicitement fait du marché un lieu où la normativité pourrait être plus facilement subvertie.

Autant on trouve chez Foucault d’importants développements sur la manière dont, par le biais d’institutions telles que la Sécurité sociale ou la justice, nous pourrions être assignés à une certaine conception de nous-mêmes, autant il fait totalement l’impasse sur la normativité et la coercition du marché. À ses yeux, c’est essentiellement la politique conçue au travers du modèle souverain, notamment via la règle majoritaire, qui est un espace de coercition et de normativité. Les signaux impersonnels et décentralisés du marché devenant alors une alternative séduisante à la délibération politique en ce qu’ils semblent protéger les choix minoritaires, précisément de par leur action supposée “environnementale”. Ce que nous devons percevoir aujourd’hui, c’est que la normativité n’est pas un problème en soi. Toute configuration économique et institutionnelle est normative, l’important est de savoir quel type d’institutions nous voulons. Dans un récent livre, le philosophe Martin Hägglund écrivait à juste titre qu’être libre ce n’est pas être libre de contraintes normatives, mais c’est être libre de les négocier, les transformer, les contester. C’est pouvoir construire les institutions démocratiques dans lesquelles nous pourrions définir collectivement les normes à même de gouverner la société. Le marché n’offre pas une alternative à la normativité, mais seulement la réduction de son emprise pour ceux qui ont assez de capital pour bénéficier des “choix” offerts par ce dernier.

Notes :

[i] André Gorz, « Occupons le terrain », Le Nouvel observateur, n°116, août 1976, p. 23 cité dans : Serge Audier, Penser le “néolibéralisme” : Le moment néolibéral, Foucault et la crise du socialisme, Le bord de l’eau, Paris, 2015, p. 212.

[ii] Michel Foucault, « Une mobilisation culturelle », 1977, dans : Dits et Écrits, texte n°207.

[iii] Michel Foucault, « Foucault étudie la raison d’État », 1980, dans : Dits et Écrits, texte n°280.

Entretien par Kévin Boucaud-Victoir, Le Comptoir, 5 septembre 2019

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte