Sous-total: $

Les veines ouvertes de la gauche

Pendant la première décennie du troisième millénaire, alors que les États-Unis, sur fond de fraude électorale, avaient remis leur salut entre les mains du fils Bush et de sa clique de prédicateurs de la droite évangélique, on a pu dire, à un certain moment, que toute l’Amérique latine était démocratique. Toute ? Non. Seul un petit village peuplé d’irréductibles Cubains résistait encore et toujours à l’envahissement des urnes. Même le gros Chávez, voguant de réélection en réélection en apparence légales dans le Venezuela de la Révolution bolivarienne, prenait la peine de ressourcer sa légitimité par l’occasionnel appel au peuple.

Il semblait alors bien loin, le temps des sanglantes dictatures des juntes militaires du Cône Sud. Mais il semble aujourd’hui tout aussi loin, le temps des glorieuses guérillas qui nous faisaient rêver, applaudir aux exploits des sandinistes, manifester à Ottawa contre les escadrons de la mort du Salvador et leurs exactions téléguidées par l’entourage d’un acteur hollywoodien sénile, le temps où des Chiliens venaient chanter « El pueblo / unido / jamas sera vencido » devant une salle comble au théâtre Saint-Denis.

Que s’est-il donc passé pour que, en cet hiver de force de l’an 2019, l’héritage du chavisme se réduise à cette pathétique mascarade du pouvoir doublée d’une crise humanitaire, carême forcé d’une population assise sur les plus importantes réserves de pétrole de la planète ? Et pour que Daniel Ortega, le héros de la révolution sandiniste, se mette à emprisonner, museler, tuer, tirer dans le tas, tout pour s’incruster au sommet, exactement comme le « fils de pute » (Somoza) que ses beaux idéaux lui avaient permis de déloger ? Et le coup de grâce : pour que le géant de ce continent toujours en émergence confie, apparemment de son propre chef, sans l’aide du plus petit coup d’État armé, son destin politique à un obscur capitaine retraité d’extrême droite ? Celle-là fait vraiment mal…

Il vaut décidément mieux se concentrer sur les quelques repères qui forment, de la jungle côtière du Pacifique jusqu’au Rio de la Plata en passant par les hauts plateaux andins, quelque chose comme une colonne vertébrale de l’espoir. En Équateur, le socialiste Lenin Moreno (littéralement : un Lénine brun !) a pris le relais du président Rafael Correa, qui avait fait de la lutte contre la pauvreté et les inégalités la principale mission de son régime. En Bolivie, Evo Morales est encore à la barre et on espère que les immenses réserves de lithium que son gouvernement entend maintenant exploiter pour alimenter les téléphones intelligents du monde entier profiteront aussi à l’humble paysan indien de la haute montagne. Enfin, en Uruguay, aux dernières nouvelles, le Frente Amplio, cette large coalition de gauche portée au pouvoir en 2004, était toujours aux affaires…

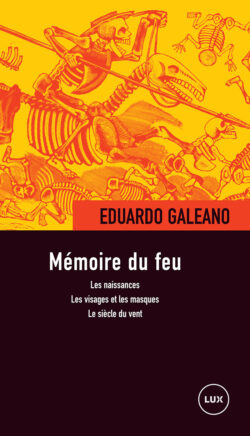

Cette histoire continentale riche de rebondissements, époustouflante et colorée, que son foisonnement même semble condamner à bégayer, de filons d’argent en feuilles de coca, de marches triomphales en bains de sang, elle est contenue tout entière dans Mémoire du feu, l’indiscutable chef-d’œuvre d’Eduarno Galeano (traduit de l’espagnol (Uruguay) par Claude Couffon et Véra Binard), qui fait maintenant l’objet d’une belle réédition en format poche chez Lux éditeur. Mes aïeux, quel livre !

Qu’est-ce que c’est que ce Mémoire du feu ? Un traité d’histoire ? Une chronique sociopoétique éclatée sur plusieurs siècles ? Un roman par fragments digne d’un Dos Passos hispano-américain ? Un écho des grands textes sacrés précolombiens ? On est en présence d’un de ces livres-continents, d’un « chant général » (Neruda) qui veut redonner la mémoire du combat à toute une partie de la terre. Un ouvrage majeur à l’ambition aussi démesurée que parfaitement assumée. L’intensité et la densité de la poésie alliées à l’ironie la plus implacable dont la prose soit capable : chaque page que vous tournez est habitée de cette hybridité comme d’un mariage volcanique.

Voici, par exemple, une évocation de la ITT, l’emblématique multinationale de l’époque, qui régna un temps en seigneur néoféodal sur la Côte-Nord du Québec : « La ITT est beaucoup plus riche que le Chili. Quatre cent mille ouvriers travaillent pour cette entreprise, dans soixante pays. D’anciens directeurs de la CIA et de la Banque mondiale siègent au conseil d’administration. La ITT fait des affaires sur tous les continents : elle produit des équipements électroniques et des armes sophistiquées […], participe aux vols spatiaux, prête de l’argent, assure, exploite des forêts, fournit automobiles et hôtels au secteur du tourisme et fabrique des téléphones et des dictateurs. »

Et ceci, pour décrire le Miami des exilés cubains : « Même le silence est criard. On fabrique des âmes en plastique et des automobiles en chair et en os. Et dans les supermarchés, ce sont les choses qui achètent des personnes. » Non mais, quel livre…

Louis Hamelin, Le Devoir, 30 mars 2019

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte