Sous-total: $

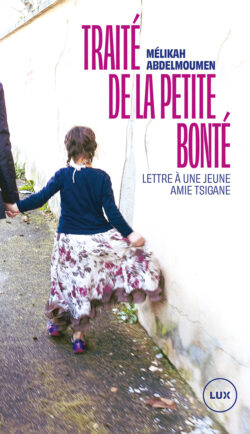

«Traité de la petite bonté»: Mélikah Abdelmoumen pratique et prône l’entraide

Dans son essai, l’autrice adresse à une jeune tsigane un récit qui déboulonne les préjugés sur les Roms.

Décembre 2012. Sur le chemin du retour, les bras chargés de courses de Noël, Mélikah Abdelmoumen aperçoit Annick — l’une des femmes de son petit réseau d’entraide — remettre des sacs de vêtements à une fillette qui vit avec sa famille derrière un restaurant de poulet frit. La fillette s’appelle Florina. « Il y a eu tout de suite quelque chose, une connexion particulière », dit l’autrice. À partir de là, visites, messages, démarches s’enchaînent. Mélikah n’a pas grand-chose, sinon du temps, de l’attention, et cette conviction que l’on ne doit pas détourner le regard devant la misère humaine.

Le livre s’ouvre des années plus tard, sur un appel vidéo : Florina est seule à l’hôpital de Lyon, prête à accoucher. Elle n’a que quinze ans. « Le déclencheur de l’écriture, c’est ça : on se parle sur Messenger, elle est à l’hôpital, et tout me revient. » Abdelmoumen a donné naissance à Lyon elle aussi, mais à 37 ans ; le décalage d’âge et de conditions sociales, mais aussi les liens qui les unissent fécondent ici la trame principale du livre.

Abdelmoumen emprunte son titre à Vassili Grossman, qui nommait « petite bonté » cette résistance « modeste et robuste, discrète et invincible ». Ces gestes « rendus radicaux et courageux par leur spontanéité » — donner un morceau de pain, transmettre une lettre, cacher quelqu’un — tracent la ligne éthique du récit. Ici, pas de grands sermons ni de « pourfendage » de leçon, seulement l’instauration d’une relation qui évolue dans le temps : « Mes moyens sont limités, mais j’essaie de faire autant que je peux… et surtout d’être là. » Comme redonner une partie des redevances de ce livre aux personnages qui y figurent.

Cette « petite bonté » se tisse dans un contexte hostile. « Lorsqu’on me demande d’expliquer “qui sont les Roms”, j’ai l’impression de plonger dans un abîme de perplexité », écrit-elle. Elle pense alors à « [sa] supposée arabité », à ces identités « collées » par le regard social. Le livre avance ainsi, entre indignation et témoignage, entre reflets et dissemblances.

Défaire les mythes

Le texte s’emploie à déboulonner l’imaginaire hautement stigmatisant autour de ces communautés . « Dans l’imaginaire occidental, les Tsiganes sont des nomades… des “vagabonds épris de liberté”. » Or ce que l’autrice voit, ce sont « des personnes vivant une errance forcée », victimes d’« insécurité » et de « précarité imposées par la destruction successive de tous [leurs] lieux de vie ». On est loin des silhouettes fantasmées — voleurs, pickpockets, prostituées. Ici, des gens bricolent la dignité, s’entraident, partagent, cherchent à « s’en sortir honnêtement ».

La jeune Florina, elle, rêve sobrement : travailler — peut-être en coiffure — « ne pas avoir besoin de l’aide de personne ». L’espoir ne gomme pas la dureté du réel : après des années d’expropriations et d’errances administratives en France, la famille est repartie en Roumanie par crainte d’un retrait de l’enfant à une mère mineure — sans que la Roumanie se révèle plus hospitalière aux Tsiganes.

Le cœur du livre bat dans des scènes de voisinage et de femmes : apéros « de meuf », garderie coopérative, dons, réseaux de solidarité, coups de fil à la CAF (caisse d’allocations familiales). De fil en aiguille, l’autrice narre aussi sa propre traversée à l’époque où elle vit à Lyon : « Je ne me sens pas très adaptée et je ne suis pas très heureuse. Mais… avec ta mère et vous, […] j’ai soudain le sentiment de sortir de cette solitude, de cet inconfort constant que je sens depuis que je me suis déracinée pour venir vivre en France », écrit-elle dans Traité de la petite bonté. Ces rencontres la relancent dans l’écriture — billets de blogue publiés chez Mediapart — alors même que « des éditeurs français […] refusent [ses] manuscrits les uns après les autres ».

Si cette histoire consterne et bouleverse, le livre refuse le misérabilisme : « C’est infiniment triste qu’on laisse nos concitoyens dans cet état-là. » Mais Abdelmoumen tient à raconter « la solidarité » qu’elle voit encore, ces gens qui empêchent « la petite graine d’humanité » de s’éteindre. C’est cette part de soulèvement et d’espoir qui rend cette lecture si puissante.

Amitié consolidée

L’une des plus belles intuitions du livre tient dans cette « leçon » apprise : construire une relation avec l’autre « sans oublier ce qui vous distingue », « en acceptant que certaines différences soient irréductibles », et découvrir qu’une amitié se « consolide justement dans la reconnaissance et le respect de ces différences ». Le propos est politique — contre les discours qui fabriquent l’« inassimilable » — mais aussi profondément intime.

En filigrane, Abdelmoumen parle de celles et ceux qui « ne transfugeront jamais ». Son livre ne promet pas d’ascension magique ; il documente seulement une quête de dignité. « Oui, la solidarité est encore possible. Oui, l’amour est encore possible. Oui, tendre la main à un inconnu, c’est encore possible. Ce sont des micro-actions. » Écrire, ici, c’est accompagner. Et cette main tenue, même brièvement, change la texture du monde pour le rendre, peut-être, un peu plus hospitalier.

Sarah-Louise Pelletier-Morin, Le Devoir, 22 octobre 2025.

Photo: Adil Boukind / Le Devoir

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte