Sous-total: $

«Réapprendre le savoir-faire d’être ensemble»

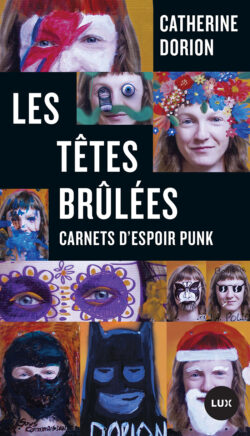

En novembre 2023, Catherine Dorion a publié un ouvrage, Les têtes brûlées – carnets d’espoir punk (Lux Éditeur, 376 p.), sur son expérience comme députée de Québec solidaire (QS) lors de la 42e législature de l’Assemblée nationale du Québec (2018-2022). Ce livre est l’occasion de repenser notre système parlementaire et le rôle majeur que tiennent les médias dans notre débat démocratique.

« Réapprendre le savoir-faire d’être ensemble »

– Catherine Dorion

Je ne connais pas personnellement Catherine Dorion, quoique nous ayons déjà manifesté ensemble dans la rue pour la gratuité scolaire lors du Printemps érable (2012) et contre l’austérité du PLQ (2014-2017). Je l’ai également croisée à quelques reprises dans les différents congrès du parti politique Option nationale (2011-2018). De plus, j’avais beaucoup apprécié son recueil de poésie intitulé Même s’il fait noir comme dans le cul d’un ours (2014) ainsi que son livre Les luttes fécondes (2017).

Dans ce nouvel ouvrage, parsemé de citations pertinentes de philosophes et d’intellectuel-les d’autrefois ou de maintenant qui éclairent la vision idéale que l’autrice a du Québec, l’ancienne députée de QS tente de réveiller en nous l’espoir de travailler ensemble, au-delà de la partisannerie, à faire du Québec une société plus libre et épanouie, aspirant à l’indépendance, et plus ouverte à la collaboration.

La cible

D’abord, fidèle à ses convictions, elle dénonce fortement l’aliénation qu’elle a subie lors de son travail comme députée, travail évidemment fort exigeant et toujours sous la lumière des projecteurs des grands médias. Ces derniers peuvent imposer des sujets quotidiens, détourner les discours des politicien-nes, valoriser le scandale et le sensationnalisme au détriment de la réalité, de la vérité, du bien commun ou de l’intérêt général. Les médias ont parfois tendance à monter en épingle certaines banalités qui relèvent davantage du fait divers et ce, au détriment des débats que l’on devrait avoir en tant que société démocratique. Elle dénonce également la tendance de divers médias, et surtout de certain-es chroniqueurs et chroniqueuses, à propager les discours haineux, la désignation de boucs émissaires et même l’intimidation. Tout cela doit cesser.

Catherine Dorion dénonce solidement, avec raison, le contrôle de l’ordre du jour médiatique et les attaques personnelles qu’elle a subies malgré elle (vêtements, coiffures, parlure, déguisement d’Halloween, etc.). Les gens ont cru qu’elle était en quête d’attention médiatique alors qu’elle se sentait harcelée, « victime d’une violence psychologique incroyable ». En effet, elle a dû encaisser cette intimidation, une réalité vécue comme une forme de répression, « un abus de pouvoir médiatique ». On lui a reproché son authenticité alors qu’il s’agit d’une qualité nécessaire en politique, comme peuvent l’être la bravoure et la droiture.

Selon elle, les politicien-nes devraient être capables de mettre leurs tripes sur la table, car la sensibilité est une caractéristique vitale pour être à l’écoute du peuple. « Nous sommes maintenant à l’étape de sortir dehors, d’émouvoir, d’impressionner, de réveiller le courage et l’irrévérence, de bâtir un large mouvement social capable de s’opposer aux puissances qui nous barrent la route. » J’ai vraiment été touché par son histoire personnelle, c’est un livre que je recommande à tout le monde au-delà de toute partisannerie.

La révolutionnaire

Au fil de son mandat, l’usure psychologique et l’épuisement l’ont poussée davantage vers le conformisme et le statu quo, ce qu’elle combattait énergiquement depuis le début de son engagement en politique. En tant qu’artiste et poète, elle croyait pouvoir apporter une touche artistique au modèle des hommes et des femmes politiques au Québec, mais elle a plutôt frappé un mur en se faisant briser par le système et tous ses règlements souvent obsolètes. Malgré toute sa volonté, elle n’a pas réussi à influencer depuis l’intérieur les institutions politiques. Même du côté de QS, elle constate que la bienséance politicienne n’a pas permis de sortir des sentiers battus. À QS, les règles, les procédures, les structures décisionnelles et la volonté d’entrer dans le moule l’ont emporté sur le mouvement et le désir, sur la pugnacité. En effet, elle écorche au passage le très opaque « comité de direction » où siègent les porte-paroles et quelques cadres : « Le parti sans chef est en voie de devenir un parti où l’influence d’un seul homme est à la fois infiniment réelle et infiniment taboue. »

De plus, elle livre un vibrant plaidoyer pour la langue québécoise qu’elle défend avec brio, un héritage de son père Louis, car le joual est une « œuvre d’art collective » qui définit notre identité unique et appartient au patrimoine immatériel. Ce que Michel Tremblay a fait au théâtre et Robert Charlebois à la chanson, Catherine Dorion a tenté de l’appliquer à la politique. S’appuyant sur Gérald Godin, elle croit sincèrement que le langage du peuple doit se retrouver dans la maison du peuple (le Parlement) et c’est pourquoi elle va continuer de « porter sa langue comme un drapeau », celle du français populaire québécois.

Enfin, elle aspire à une société qui doit ralentir sa course effrénée pour que nous ayons davantage de temps de qualité (du temps pour soi, mais aussi pour connaître les autres). Selon Catherine Dorion, la lenteur et l’oisiveté devraient redevenir des vertus sociales pour que nous évitions de nous faire avaler par les impératifs de la productivité. En effet, la compétition inhérente au système capitaliste nous met sur le dos une pression intenable, car non seulement cela brise les liens entre les individus (trop occupés à se concurrencer), mais nuit aussi au développement de la solidarité qui devrait animer notre société tricotée serrée. Or, selon elle, le « lien social » est ce qui nous permet de nous apprivoiser malgré nos différences. Il serait temps que les Québécois-es de toutes les origines avancent dans la même direction si l’on veut éviter une fracture irréparable comme on la voit aux États-Unis. Comme le dit l’adage, seul-le on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin.

C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’à la fin de son mandat, elle a coproduit avec ses collègues de QS le documentaire « philosophico-politique » Renouer (2022) qui nous permet d’entrevoir les espoirs de la nation québécoise et l’importance de développer collectivement une « résistance citoyenne » pour « ramener le pouvoir vers le peuple », et permettre enfin un « vrai pouvoir populaire » au-delà de ce qui nous distingue. En revenant à l’essentiel, soit de « ressentir ensemble », nous pourrons « agir ensemble ».

Lien vers le film Renouer : https://www.youtube.com/watch?v=T0zShZwpx5g

Jean-François Veilleux, La Gazette de la Mauricie, 4 décembre 2024.

Lisez l’original ici.

Mon compte

Mon compte